Вы решили заняться бегом, но не знаете, что подходит именно вам? В этой статье мы расскажем, какие виды беговых дисциплин существуют, на какие дистанции проводятся официальные и любительские забеги, коротко остановимся на особенностях наиболее популярных видов бега.

С 1896 года бег является олимпийским видом спорта и включает более десятка беговых дисциплин

- Стадионные беговые дисциплины

- Короткие дистанции (спринт)

- Средние дистанции

- Длинные дистанции

- Барьерный бег

- Эстафеты

- Шоссейный бег

- Забеги на 5 и 10 км

- Марафонские дистанции

- Бег по пересеченной местности

- Кросс

- Трейлраннинг

- Триатлон

- Ультратриатлон

- Пара слов об особенностях и истории бега с препятствиями

- Несколько видео моментов из стипль-чеза

- Виды бега с препятствиями

- Техника бега с препятствиями

- Заключение

- Как научиться барьерному бегу?

- Дистанции соревнований

- Техника бега с барьерами

- Преодоление барьера

- Бег между барьерами

- Правила соревнований

- Мировые рекорды

- Бег на короткие дистанции (спринтерский)

- Бег на средние дистанции

- Бег на длинные дистанции (стайерский)

- Бег с препятствиями (стипль-чез)

- Бег с барьерами

- Эстафетный бег

- Дополнительная классификация видов бега

- Виды спортивного бега и характеристика

- Спринт (бег на короткие дистанции)

- Стайерский бег (длинные дистанции)

- Стипль-чез (бег с препятствиями)

- Дополнительная классификация спортивного бега

- В чем изюминка барьерного бега?

- Правила барьерного бега

- Техника барьерного бега

- Как правильно подготовиться к барьерному бегу?

Стадионные беговые дисциплины

Это самый популярный сегмент в международных соревнованиях, который включает три большие категории дистанций – короткие, средние и длинные, а также барьерный бег и эстафеты. Но обо всем по порядку.

Короткие дистанции (спринт)

Кто из нас не помнит знаменитую школьную 100-метровку? Забег на 100 м – не только обязательный норматив для школьников, но и центральная гонка любых соревнований по легкой атлетике, будь то Олимпийские игры, Чемпионат мира, Европы или отдельно взятой страны.

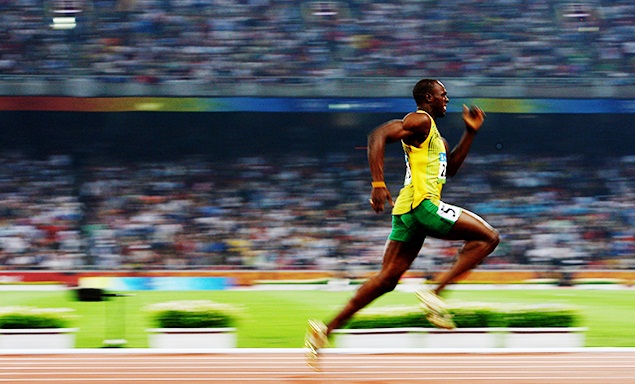

Помимо гонки на 100 м, категория «спринт» включает забеги на 200 м и 400 м, а также 60 м, если соревнования проводятся в помещении. Рекорды по спринтерскому бегу в дистанциях на 100 и 200 м принадлежит ямайскому легкоатлету Усэйну Болту, который установил их в 2009 году (9,58 и 19,19 секунд соответственно). Мировой рекорд на дистанции 400 м держит южноафриканский атлет Уэйд ван Никерк (43,03 секунд).

Гонки на короткие дистанции требуют от бегуна хорошей силовой подготовки и высокой скорости.

Бег на 100 м, впереди – Усэйн Болт

Средние дистанции

Этот вид бега включает дистанции на 800 и 1500 м (являются олимпийскими дисциплинами), а также забеги на 2000 м, 3000 м и 1 милю. Последние чаще проводятся на местных чемпионатах и коммерческих гонках.

В отличие от спринтерского бега, средние дистанции требуют не столько высокой скорости и силы (хотя она тоже нужна), сколько выносливости и тактики. Титул самого быстрого бегуна на дистанции 800 м принадлежит кенийцу Дэвиду Рудишу – его рекорд 1:40,91. Мировой рекорд в беге на 1500 м принадлежит марокканскому атлету Хишаму эль Герруж (3:26).

Длинные дистанции

Представлены тремя дисциплинами – бегом на 3000 м, 5000 м и 10 000 м. Иногда к длинным дистанциям относят полумарафон и марафон, но поскольку их чаще всего бегут по шоссе, мы расскажем о них в категории «шоссейный бег».

Бегуны на длинные дистанции называются стайерами. Для них, как и для бегунов на средние дистанции, важна выносливость и техника, позволяющая правильно распределить силы во время забега.

Барьерный бег

Это особый вид бега, предполагающий преодоление в процессе гонки вертикальных препятствий. Проводится на спринтерских дистанциях 100, 110 и 400 м и длинных забегах на 3000 м. Последний вид соревнований еще называют стипль-чезом. Его проводят на открытом стадионе, и спортсмен в процессе гонки должен перепрыгивать через довольно массивные барьеры и преодолевать водные препятствия.

Барьерный бег требует от спортсмена не только силы, техники, ловкости, но и хорошей координации скорости между препятствиями.

Бег с препятствиями. На переднем плане справа – российская бегунья Гульнара Самитова-Галкина, показавшая лучший результат на дистанции 3000 м на Олимпиаде в Пекине (8:58,81)

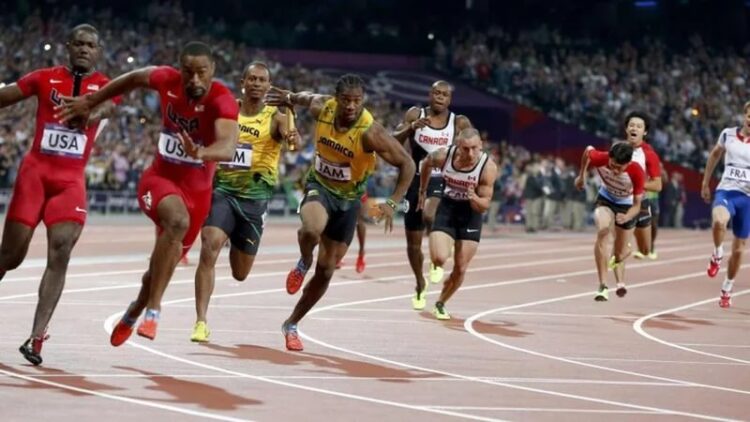

Эстафеты

Эстафетой называют командную гонку, в которой каждый спортсмен пробегает определенную дистанцию и, закончив свой отрезок, передает эстафетную палочку следующему. Обычно эстафетный забег состоит из 4 этапов, в котором единичные дистанции могут варьироваться от 100 до 1500 м.

Популярная разновидность эстафетных гонок – «шведская эстафета», в которой участники по очереди пробегают 800, 400, 200 и 100 м.

Шоссейный бег

Бег, выплеснувшийся за пределы стадиона – самая популярная дисциплина с точки зрения участия в ней как профессионалов, так и бегунов-любителей. Наиболее распространенных дистанций шоссейного бега пять.

Забеги на 5 и 10 км

Гонка на 5 км – самая короткая из длинных дистанций. Этот формат часто используют не только в легкоатлетических соревнованиях, но и в разнообразных благотворительных и тематических мероприятиях, поскольку это универсальное расстояние для преодоления бегунами любого уровня. Пробег на 5 км – отличный старт для новичка.

Бег по шоссе на 10 км – дистанция средней длины. Она требует от бегуна большей выносливости и физической подготовки. Такие пробеги чаще всего используют для подготовки к по-настоящему длинным дистанциям – полумарафону и марафону.

Во время длительных забегов по асфальту человек получает колоссальную нагрузку на суставы, поэтому очень важно правильно подобрать . Как это сделать, читайте в

Бег на 5–10 км – оптимальная дистанция для бегунов, ориентированных на здоровье

Марафонские дистанции

Еще эти дистанции называют сверхдлинными. К ним относятся:

- Полумарафон (21 км 097 м) – самая популярная из сверхдлинных дистанций. В среднем полумарафон пробегают за 2 часа. Рекорд в этом виде бега принадлежит кенийскому бегуну Абрахаму Киптуму и составляет 58,18 минут.

- Марафон (42 км 195 м) – дистанция, требующая от участника настоящего мастерства и длительной целенаправленной подготовки. Что она собой представляет, можно . Гонки проводят в крупных городах и позиционируют как масштабные соревнования, в которых участвуют тысячи спортсменов со всего мира. Время среднестатистического марафонца – около 4 часов, лучший результат – 2:01:39. Он принадлежит кенийцу Элиуду Кипчоге.

- Сверхмарафон (100 км) – дистанция для настоящих экстремалов. Чтобы участвовать в нем, нужна не только сильная беговая подготовка, но и хорошее здоровье.

Московский марафон проходит ежегодно в сентябре

Бег по пересеченной местности

В отличие от двух предыдущих категорий, этот вид бега предполагает прохождение дистанции в условиях природного ландшафта – по грунтовой дороге, лесу, поднимаясь на холмы и даже преодолевая водные препятствия. Он включает 4 дисциплины.

Кросс

Бег по более или менее однородному ландшафту без крутых подъемов, спусков и других серьезных преград. Во время кросса человек бежит в комфортном для себя темпе, увеличивая скорость на ровных участках и замедляясь на более сложных. Дисциплина требует от бегуна хорошей физической подготовки и выносливости.

Трейлраннинг

Тот же кросс, но по гораздо более сложному маршруту, включающему элементы горного бега. Бегун преодолевает крутые подъемы и спуски, переправляется через бурлящие горные ручьи, пробирается сквозь лесные заросли. Расстояния, которые он пробегает, зависят от личной выносливости и программы забега. Это могут быть как однодневные трейлы, так и гонки, в которых участники на протяжении нескольких дней наматывают сотни километров.

Трейлраннинг – настоящее испытание на прочность и выносливость

Триатлон

Это спортивная дисциплина, в которой бег является одним из трех этапов гонки. Два остальные – плавание и велогонка. Олимпийский триатлон включает 1500 м плавания, 40 км велогонки и 10 км бега, но есть и более короткие дистанции, и более длинные, самая сложная из которых – Iron Man (3860 м плавания, 180 км велогонки и марафонский забег).

Триатлонисты соревнуются в плавании

Ультратриатлон

Вид спорта для самых выносливых. Представляет собой многодневные гонки, в которых дистанции Iron Man увеличены в несколько раз. Например, ультратриатлон Siberman предлагает участникам в течение трех дней проплыть 10 км, проехать на велосипеде 421 км и пробежать 2 марафона.

Если вы определились, каким видом бега хотели бы заниматься, не забудьте купить хорошую – она сделает ваши тренировки комфортнее и полезнее для здоровья.

Бег с препятствиями или стипль-чез – одна из самых зрелищных беговых дисциплин в легкой атлетике. Если барьерный бег может показаться недостаточно тяжелым, то в стипле атлету помимо почти метрового барьера необходимо преодолеть и глубокую яму с водой, которая поджидает его сразу за барьером. У стипль-чеза есть свои интересные особенности, техника и, конечно же, тактика

Пара слов об особенностях и истории бега с препятствиями

Бег с препятствиями является одной из самых молодых видов в легкой атлетике. Мужчины на олимпиаде соревнуются в данной дисциплине только с 1920 года, а женщины и вовсе с 2008. Кстати, российская атлетка Гульнара Галкина-Самитова установила первый олимпийский рекорд в стипль-чезе равный 8:58.81. Спустя уже две олимпиады никто не смог показать лучший результат в беге с препятствиями на Олимпийских Играх. Мужской же олимпийский рекорд 8.03.28 был установлен в Рио-де-Жанейро в 2016 году кенийским бегуном Консеслусом Кипруто.

Стипль-чез зародился в Англии. Первые соревнования в беге с препятствиями на дистанцию в 2 мили проводились среди студентов Оксфорда. Что же касается более глубоких корней это дисциплины, то ее прародителем являются конные скачки. В этом виде спорта стипль-чезом называют скачки с препятствиями полевого типа из хвороста, живых изгородей и водяной канавы. Неудивительно, что многие элементы, в том числе и название дисциплины, легкоатлеты переняли из скачек на лошадях.

В отличие от «гладких» забегов, победитель в стипль-чезе может оторваться от преследователей на несколько сотен метров. Такое может произойти даже на соревнованиях высокого уровня, на которых будут выступать сильнейшие атлеты. Например, в беге на 3000 метров без препятствий разрывы между атлетами первой тройки минимальны.

С другой же стороны, стипль-чез очень непредсказуем. Часто случаются курьезы, когда лидеры забега неудачно преодолевают препятствия или даже падают в лужу, глубина которой варьируется от 70 см у самого начала до 0 см у конца ямы. Именно поэтому атлету следует как можно сильнее оттолкнуться от барьера, чтобы перепрыгнуть водное препятствие.

Несколько видео моментов из стипль-чеза

Бег с препятствиями очень энергозатратный и тяжелый в техническом плане. В данной дисциплине атлеты в основном разбираются на несколько небольших групп. Это связано с тем, что в большой «компании» соперников тяжело подобрать шаг, чтобы набежать на барьер удобной ногой, а значит эффективнее преодолеть барьер и водяную яму. В большой группе большая вероятность и падения атлетов. Следует отметить, что падения в водяную яму зачастую получаются очень зрелищные и забавные.

Виды бега с препятствиями

Бег с препятствиями является отдельным видом легкой атлетики. Многие относят к нему еще и барьерный бег, но это неправильно, поскольку последний является видом уже совсем других беговых дисциплин. Главная разница заключается в самих препятствиях. В барьерном беге – это незафиксированный барьер без водяного рва.

Существует всего 2 вида бега с препятствиями. А если быть точнее, то всего две дистанции. Их длина, а значит и количество препятствий, зависит от того в каком месте проводятся соревнования. Для манежа – это 2000 метров, а для открытого стадиона – 3000 метров. Различий между мужской и женской дистанцией нет, за исключением высоты барьеров и количества препятствий. Для мужчин это 35, а для женщин 23 препятствия. В России не так много стадионов, и уж тем более манежей, которые оборудованы специальной ямой и барьером для стипль-чеза.

Техника бега с препятствиями

Бег с препятствиями сильно отличается от гладкого бега, а значит, требует и особой техники. Причем, речь идет не только о технике бега, но и о технике преодоления препятствий. Что касается первой, то она, практически, идентично обычной технике бега на длинные дистанции. Поскольку основу данной дисциплины все равно составляется гладкий бег, то без правильной техники бега и специальных тренировок к дистанции 3000 метров не удастся опередить соперников ни при каком раскладе.

Намного интереснее дело обстоит с техникой преодоления препятствий. Поскольку барьеры в стипль-чезе сильно отличаются от барьеров в барьерном беге, то и техника необходима отличная. По ходу дистанции спортсменам будет встречаться 2 вида препятствия: барьер и барьер, за которым расположена яма с водой. Как ни странно, каждый вид препятствия преодолевается по-разному.

Барьер атлеты преодолевают при помощи «барьерного шага» и не касаются его ни рукой, ни ногой. Хотя, несколько десятков лет назад можно было наблюдать, как препятствия преодолевались с опорой на ногу и даже на руку. В настоящее время практика показала, что именно барьерный шаг наиболее эффективный способ преодоления барьера.

Преодоление ямы с водой намного тяжелее, чем преодоление простого барьера. Для начала следует отметить, что бег с препятствиями требует не только силу, выносливость, технику, но и хороший глазомер. За 6-8 шагов до барьера, за которым расположена яма с водой, (в зависимости от индивидуальных особенностей) атлет увеличивает скорость и готовиться к набеганию на барьер. За 120-180 см он должен оттолкнуться от грунта, напрыгнуть на барьер и оттолкнуться от него. Причем первый толчком может совершаться как толчковой ногой, так и нет. Чем сильнее будет толчок от дорожки и от барьера, тем больше шансов, что атлет полностью перелетит яму с водой.

Каждый бегун стремиться попасть в менее глубокую часть ямы с водой. Чем глубже будет место приземление, тем сильнее будет падение скорости, а значит и потеря времени. Профессиональные атлеты, особенно на первых кругах соревнований, могут и вовсе не замочить ноги в воде. Ближе к концу дистанции, когда накапливается усталость и снижается сила толчка, фаза полета после барьера становиться все меньше. Поэтому, спортсмены, особенно неопытные и менее подготовленные, к концу забега начинают «нырять» в яму с водой. Чтобы снизить негативный эффект от попадания яму с водой, для стипль-чезистов разрабатывается обувь со специальной подошвой, которая лучше отводит влагу.

Заключение

Относительно молодой и ранее непопулярный бег с препятствиями сегодня уже обрел своих поклонников. Кто-то любит его за зрелищность, а кто-то за интригу, которая создается на соревнованиях. За небольшой промежуток времени, стипль-чез успел преобразоваться из конных скачек в олимпийскую дисциплину легкой атлетики. От стипль-чезиста требуется сильный характер, немалая сила и выносливость, чтобы преодолеть расстояние в 3000 метров и все препятствия, с которыми он столкнется по ходу дистанции. Следует отметить, что это прикладной вид спорта и навыки, которые приобретают профессиональные атлеты, могут в любой момент пригодиться в повседневной жизни)

Как научиться барьерному бегу?

Бег с барьерами является неспецифическим видом деятельности для человека. Изначально в беге с препятствиями принимали участие пастухи, которые соревновались в скорости преодоления овечьих загонов. Позже этот вид спорта перешел в массы, а после вошел в программу Олимпийских игр.

Заинтересованность в барьерном беге, как дисциплине, росла. Специалисты по подготовке спортсменов начали изучать и искать способы улучшить результат. В ходе развития истории бега с препятствиями, техника преодоления барьера значительно менялась.

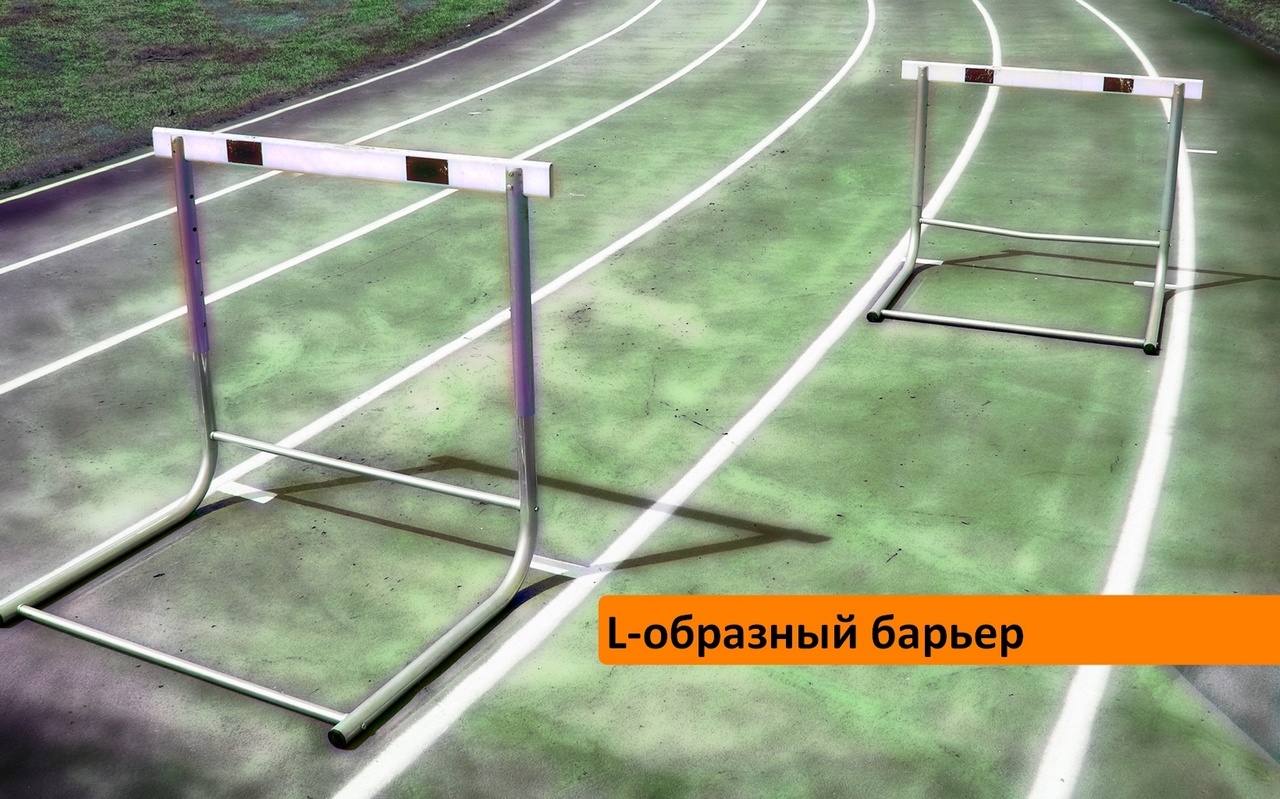

Впервые в программе Олимпийских игр бег с препятствиями появился в 1896 году. Спустя 24 года, в 1920 году данная дисциплина была открыта для женщин. В 1935 году вид барьера изменился с Т-образного, на L – образный. Второй вариант используется по сегодняшний день. Он является более безопасным, потому что обладает эффектом перекидывания на случай, если барьерист не сумел его преодолеть.

Дистанции соревнований

- Соревнования на 60 метров с барьерами проводятся преимущественно в манежах.

- 100 и 110 метров. Первый вариант – женская дистанция, второй – мужская.

- 400 метров. Проводится преимущественно на открытых стадионах.

Так же можно выделить бег с препятствиями на средние дистанции до 3000 метров.

Техника бега с барьерами

Бег с барьерами имеет четыре фазы, чем не отличается от обычной спринтерской дистанции: старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование.

- Старт. В данной дисциплине используется низкий старт. Что еще раз указывает на схожесть с легкоатлетическим спринтом. Низкий старт имеет несколько преимуществ: удобное положение и быстрый старт при помощи колодок.

- Стартовый разгон. Выход со старта после сильного толчка из стартовых колодок. Спортсмен делает 3 мощных шага, что позволяет быстрее набрать максимальную скорость. Положение тела: голова опущена вниз, туловище наклонено вперед.

- Бег по дистанции. Чтобы достигнуть максимальной скорости, необходимо 30-40 метров дистанции. После достижения пика скоростных возможностей участник забега поднимает голову и выравнивает туловище, сохранив наклон на 5-7 градусов вперед.

Бег по дистанции с препятствиями состоит из определенного цикла. Наиболее распространенный вариант цикла – три беговых шага и барьерный шаг, т.е. преодоление препятствия. Преодоление барьера называется “атака”.

Последний шаг толчковой ноги перед атакой укорачивается на 15-20 см. Это делается для предотвращения стопорящего движения голени и стопы. Угол отталкивания 60-70 градусов.

Преодоление барьера

Спортсмен начинает преодолевать барьер с выноса маховой ноги вверх-вперед. Одновременно с маховой ногой выносится разноименная рука. Если поставить на паузу момент преодоления препятствия, то увидим, что коленный сустав почти не согнут. Туловище сильно наклоняется вперед.

Завершающей частью преодоления препятствия является момент, когда центр тяжести смещается вперед и вынесенная нога начинает сгибаться в колене. При этом туловище остается в наклоненном положении.

Преодоление барьера женщинами несколько отличается. Как правило, женщины-барьеристки поднимают бедро и колено маховой ноги выше, чем мужчины. Также наклон туловища у женщин имеет меньший угол.

Бег между барьерами

Как было сказано выше, расстояние между барьерами преодолевается в три беговых шага. Первый шаг после схода с барьера самый короткий по причине специфического положения тела. Второй беговой шаг – длиннее остальных, третий – короче на 15-20 см (для предотвращения стопорящего движения голени и стопы).

Правила соревнований

Правила соревнований в беге с барьерами имеют общие положения с легкоатлетическим спринтом. Единственную разницу вносит наличие барьеров. Высота и расстояние между препятствиями отличается по половым признакам, а также возрасту.

Правила соревнований запрещают преодолевать барьер:

- сбоку

- пробегать под препятствием

- проносить ногу вне барьера

Количество сбитых препятствий не влияет на результат с точки зрения правил. Но каждый сбитый барьер приводит к потере скорости участником.

Мировые рекорды

https://youtube.com/watch?v=yMKb1C_ixQ8%3Ffeature%3Doembed

Окончил БГПУ им. М.Танка, факультет физического воспитания, участвовал в марафонах, гонках с препятствиями и иных легкоатлетических соревнованиях. Эксперт в теме спорт на Яндекс.Кью.

Бег, как вид спорта, продолжает развиваться, появляются новые виды бега, которые еще неизвестны массам. Возможно, что они останутся неизвестными или, напротив, войдут в олимпийскую программу. На сегодня существует порядка 15 дисциплин, которые включены в программу олимпиады.

Среди основных видов выделяют большие группы: короткие, средние и длинные дистанции, бег с барьерами и препятствиями, эстафетный бег. Также существует нестандартная классификация: джоггинг, рваный бег, фартфлек, рогейн и кросс.

Бег на короткие дистанции (спринтерский)

Спринтерский бег включает в себя зрелищные дистанции, которые по нраву зрителям. Прохождение дистанции в спринте занимает короткий промежуток времени, но при этом судьбу первой тройки могут изменить последние метры или фотофиниш.

Известными бегунами на короткие дистанции являются Усейн Болт, Джастин Гэтлин и Йохан Блейк. Среди них явным фаворитом выступает многократный чемпион мира и олимпиад, обладатель мировых рекордов Усейн Болт. Однако конкуренты подобрались совсем близко.

Классическими дистанциями в беге на короткие дистанции являются:

- 100 метров

- 200 метров

- 400 метров

Среди нестандартных выделяют 30 м (школьные нормативы), 60 м (соревнования в помещении) и 300 м.

Бег на средние дистанции

Средние дистанции считаются менее динамичными, чем спринт, но финишные 100 метров заинтересуют каждого зрителя. Нередко чтобы определить победителя судьи используют фотофиниш.

Основные дистанции в беге на средние дистанции:

- 800 м

- 1500 м

- 3000 м (с препятствиями)

Дополнительно выделяют дистанции на 600, 1000, милю (1610 м), 2000 метров.

Бег на средние дистанции относится к разряду сложных видов, поскольку имеет неоднозначное расстояние. С одной стороны, расстояние небольшое, с другой – выдержать спринтерский темп не получится. В результате, скорость прохождения дистанции стремится к показателю, близкому к максимальной скорости бега.

Спортсмены, преодолевающие средние дистанции, нередко участвуют в соревнованиях на 400 (спринт) или 5000 метров (длинные дистанции). Иногда бегунам на средние дистанции удается выйти в финал, но финальные забеги выиграть не удается.

В данной дисциплине лучшими являются бегуны из Эфиопии и Кении. Известным спортсменом в беге на 800 метров является Дэвид Рудиша – кениец. В беге на 1500 м известен алжирский бегун Тауфик Махлуфи, который успешно выступал на дистанции 800 м и неоднократно становился призером.

Бег на длинные дистанции (стайерский)

Дистанции от 3000 метров принято считать длинными (альтернативное название – стайерские). Соревнования в беге на длинные дистанции проходят на стадионе и по шоссе. От 3000 до 10000 метров – стадион, свыше 10000 метров проходят по шоссе и измеряются в километрах за исключением марафонских.

Олимпийскими дистанциями считаются:

- 5000 метров

- 10000 метров

- 42 км 195 метров

Забеги на длинные дистанции не имеют границ по продолжительности и протяженности. Такие забеги могут регламентироваться длиной дистанции или временем. Среди популярных забегов, ограниченных временем является суточный бег. Стайерскими дистанциями также считаются ультрамарафоны (100 км и больше).

Известным марафонцем является кенийский спортсмен Деннис Киметто, которому удалось преодолеть дистанцию в 42 километра 195 метров за 2 часа 2 минуты и 57 секунд. Стоит отметить, что женщины не отстают, и самой быстрой марафонкой является Пола Рэдклифф (Великобритания) с результатом 2 часа 15 минут 25 секунд.

Бег с препятствиями (стипль-чез)

Бег с препятствиями является наиболее узким видом бега, который подразумевает всего две дистанции: 2000 м в манеже и 3000 м на открытом стадионе. Суть стипль-чез заключается в преодолении дистанции, на протяжении которой встречается по 5 препятствий, среди которых яма с водой. По ходу дистанции могут образовываться группы, которые будут разделять десятки метров дистанции. Иногда победитель в беге с препятствиями удаляется от преследователей на полкруга, что равняется 200 метрам.

Мировой рекорд среди мужчин установил катарский бегун Саиф Саид Шахин, который преодолел дистанцию за 7:53,63 минут. Олимпийский рекорд установила Россиянка Гульнара Галкина-Самитова, преодолев 3000 метров с препятствиями за 8:58,81 минут.

Бег с барьерами

Барьерный бег имеет длину дистанции, которая попадает под раздел спринта. Разница между видами бега заключается в присутствии дополнительных препятствий, которые должны преодолеть спортсмены.

Олимпийская программа включает следующие дистанции:

- Женщины – 100 м, мужчины – 110 м

- 400 метров

Количество барьеров независимо от дистанции и пола остается неизменным – 10 штук. Изменениям поддается лишь расстояние между барьерами и высота препятствия.

Мировой рекорд у мужчин в беге с барьерами на 110 метров установил Арис Мерритт – 12,80 с., женщины 100 метровка Йорданка Донкова – 12,21 с.

Эстафетный бег

Командной дисциплиной выступает эстафетный бег, который проводится по двум дистанциям на олимпийских играх. Эстафета подразумевает передачу палочки своему партнеру после преодоления заданной дистанции.

В эстафетном беге разделяют две дистанции: 4×100 метров и 4×400 метров.

Мировые рекорды также регламентируются на дистанциях:

- 4×200

- 4×800

- 4×1500

Также существуют смешанные и комбинированные эстафеты: 800+400+200+100 метров и 4×100 с барьерами.

Мировой рекорд в беге 4×100 принадлежит Ямайке во многом благодаря Усейн Болту. Результат мужской команды 36,84 секунды. Среди женщин рекорд у американок — 40,82 с.

Дополнительная классификация видов бега

Существуют разновидности бега, которые не попадают под стандартную классификацию. Подобные разновидности бега скорее подходят для индивидуальных пробежек без соревновательного характера.

Фартфлек – это интервальная тренировка, которая подразумевает ровный бег на протяжении N-метров дистанции и последующее ускорение, которое значительно превышает средний темп. К похожим разновидностям можно отнести рваный бег, который является более жестким аналогом фартфлека. Рваный бег подразумевает те же ускорения, но более частые и продолжительные.

Джоггинг – это англоязычное название бега трусцой, который подразумевает легкий темп на протяжении всей дистанции. Подходит для восстановительной тренировки или в случае отсутствия желания устанавливать рекорды. Иногда джоггинг называют “шаркающий бег”, потому что зачастую темп настолько низкий, что бегун начинает шаркать по поверхности.

Рогейн – командный вид бега, который подразумевает прохождение контрольных точек по ходу дистанции. То есть на протяжении всего расстояния пробега установлены несколько чекпоинтов, которые команда должна преодолеть в полном составе. Количество участников команды варьируется, а финишный результат фиксируется по последнему участнику команды.

Кросс – бег по пересеченной местности, маршрут которого может пролегать через лиственный лес с различными перепадами высот. Диапазон дистанций может быть абсолютно разным: от 1 до 50 км. Разновидностями кроссового бега выступают трейлраннинг и скайраннинг.

В беге существует множество разновидностей, в каждой из которых присутствуют спортсмены, показавшие результаты на грани возможностей. Они доказали, что рекорд предшественника всегда можно побить. И даже, если в цели не входит установление новых рекордов, всегда полезно понимать для себя, каким видом бега Вы занимаетесь.

Ежедневно на пробежку выходят сотни тысяч человек, но лишь малая часть занимается бегом не просто для себя, а с целью достичь определенного спортивного результата. Это люди, которые не просто участвуют в массовых забегах, а ставят задачу занять призовое место или пробежать дистанцию за максимально короткий промежуток времени.

Спортивный бег – это вид двигательной деятельности человека, направленный на достижение лучшего результата путем регулярных тренировок и выступлений на сопутствующих соревнованиях.

Спортсмены, которые занимаются профессиональным бегом определяют для себя конкретную или несколько похожих дистанций на которых будут выступать. В соответствии с дистанцией определяются ключевые физические качества, которые необходимо развивать спортсмену для улучшения результата.

Виды спортивного бега и характеристика

Среди основных видов бега, которые можно отнести к разряду “спортивные” существует 7 вариантов, которые дополнительно делятся по дистанциям. Все виды входят в программу олимпийских игр, поэтому заслуженно относятся к профессиональным.

Спринт (бег на короткие дистанции)

Популярный среди болельщиков вид спорта, который сочетает в себе динамичность, азарт и зрелищность. Плотность конкуренции во время забега столь высока, что первым финишную черту может пересечь тот спринтер, который еще 10 метров назад бежал последним.

В спринтерском беге существует 3 основных и 3 специфических дистанции.

К основным относятся:

- 100 метров;

- 200 метров;

- 400 метров.

К специфическим относятся:

- 30 метров;

- 60 метров;

- 300 метров.

Если первые включаются во все программы чемпионатов мира и Европы, а также Олимпийских игр, то забеги на вторые дистанции можно встретить только на чемпионате Европы в условиях манежа, и только 60 и 300 метров. Бег на 30 метров относится исключительно к контрольным нормативам и различным тестированиям.

По ажиотажу среди болельщиков уступает только спринтерскому бегу, но также сохраняет высокую динамичность и интригу. Здесь плотность участников несколько ниже по сравнению со спринтом. Самыми интересными являются последние 100, а иногда 400 метров дистанции.

К основным дистанциям относятся:

- 800 метров;

- 1500 метров;

- 3000 метров.

Среди дополнительных дистанций встречаются:

- 600 метров;

- 1000 метров;

- 1 миля;

- 2000 метров.

Принцип примерно тот же: первые входят в программу большинства соревнований, а вторые применяются гораздо реже.

Стайерский бег (длинные дистанции)

Представляют собой по сути все виды дистанций, которые превышают 3000 метров. Существуют стайерские дистанции, которые проходят на стадионе и по шоссе. В первом случае проводятся соревнования до 10000 метров включительно. Все, что больше – второй случай.

Среди основных дистанций выделяют:

- 5000 метров;

- 10000 метров;

- 42 километра 195 метров.

К дополнительным относят:

- 15 километров;

- 21 километр 97,5 метров;

- 50 и 100 километров.

В отношении дополнительных дистанций стоит держать в памяти то, что эти виды беговых расстояний имеют свои названия. Так, 21 км – полумарафон, а 50 и 100 км – ультрамарафон. Все они входят в число длинных дистанций, но не в программу Олимпийских игр.

Стипль-чез (бег с препятствиями)

Это спортивная дисциплина в легкой атлетике, в которой всего 2 дистанции:

- 2000 метров;

- 3000 метров.

При этом в программу Олимпийских игр входит вторая дистанция. Суть стипль-чеза заключается в преодолении средней дистанции с препятствиями, которые расположены на протяжении всего круга. Всего 5 препятствий среди которых одно будет ямой, наполненной водой.

Эта дисциплина также включает в себя 2 вида дистанций, но с небольшой разницей:

- 100 и 110 метров;

- 400 метров;

Разница заключается в первом варианте. Так, 100 метров с барьерами бегут только женщины, а 110 метров исключительно мужская дистанция. В отношении 400 метров такого разделения нет. Всего на протяжении дистанции встречается 10 препятствий вне зависимости от варианта.

Серьезную конкуренцию спринту по зрелищности может составить эстафетный бег, который строится по принципу 4 по N-метров:

- 4 по 100 метров;

- 4 по 800 метров;

- 4 по 1500 метров.

Все стандартные эстафеты проходят без препятствий. Также существует несколько дополнительных разновидностей эстафет:

- 800x400x200x100 (шведская эстафета);

- 4×100 с барьерами.

Основным правилом эстафеты является участие 4 человек в команде. Это правило не касается эстафет на спортивных праздниках.

Дополнительная классификация спортивного бега

Существуют наименования, которые не относятся к спортивному бегу, но часто их название просят написать в сканвордах или кроссвордах.

Если Вам нужно угадать слово из 8 букв, то одним из вариантов может стать фартфлек – это интервальная тренировка, которая подразумевает резкие перепады темпа бега. Например, первый километр можно пробежать за 5, второй за 4.30, а третий за 4.50 минут. Фартфлек никогда не бывает легким и всегда требует силы воли и неплохо ее развивает.

Второе слово из 8 букв джоггинг – это англоязычное название медленного бега или бега трусцой. Различий между этими понятиями, кроме написания, нет никакого. Джоггинг является традиционно любительским бегом или применяется при восстановительной тренировке.

Слово из 6 букв однозначно будет рогейн – это командный вид бега, который подразумевает прохождение контрольных точек на протяжении дистанции. Чем-то может напоминать ориентирование, но имеет несколько другие задачи.

Самым популярным словом, состоящим из 5 букв, в кроссвордах является кросс – это бег по пересеченной местности. Маршрут кросса может пролегать через лес, песок и даже неглубокую воду, а также может включать в себя смену поверхности в рамках одной пробежки.

Дополнительно можно привести еще множество видов бега, но раз уж задачей было определить спортивные разновидности бега и по пути разгадать кроссворд, тогда задачу можно считать выполненной. А вопрос по теме можно задать в комментариях!

Спринтерские дистанции в легкой атлетике считаются самыми популярными, зрелищными, а также одними из самых тяжелых. Но все это можно смело сказать и про барьерный бег. В данной дисциплине кроме хорошей скорости и силы следует обладать отличной координацией и чувством ритма

В чем изюминка барьерного бега?

Барьерным бегом принято считать спринтерские дисциплины легкой атлетики с преодолением барьеров. Наибольшее число олимпийских и мировых рекордов в барьерном беге установлено спортсменами из США. Следует отметить российскую атлетку Юлию Печенкину, которая установила мировой рекорд на дистанции 400 метров с барьерами еще в 2003 году. Сергей Шубенков тоже показал неплохой результат в беге на дистанции 110 метров с барьерами и стал Чемпионом мира.

Дистанция барьерного бега не превышает 400 метров и зависит от сезона, а равно от места проведения соревнований. Для бега с барьерами они могут проходить на стадионе или в манеже.

Таблица №1. Дисциплины бега с барьерами

Роль препятствий выполняют L-образные барьеры. Дело в том, что если смотреть на них сбоку, то они похожи на латинскую букву L. Такая форма позволяет снизить травмоопасность атлетов, в момент падения барьера. Вплоть до 1935 года барьеры имели Т-образную форму. Их было тяжелее сбить, и спортсмены часто падали из-за этого. Сегодня же, сбить барьер намного легче, но спортсмен потеряет драгоценные доли секунды. Чтобы опрокинуть барьер, атлет должен приложить силу 3,6 кг.

Барьерный бег зародился в Англии. Следует отметить, что родиной многих современных легкоатлетических дисциплин является именно Англия. Первые соревнование в беге с барьерами были проведены в 1837 году. В то время техника преодоления барьеров сильно отличалась от современной. А первое подобие сегодняшней техники бега с барьерами было продемонстрировано только в 1885 году. Первый олимпийский забег на дистанции 110 метров с барьерами был проведен в 1896 году. Тогда в нем приняло участие всего 8 легкоатлетов. Первые олимпийские соревнования в беге с барьерами среди женщин были проведены ровно через 24 года.

Правила барьерного бега

Прежде чем разбирать технику и другие особенности бега с барьерами, следует ознакомиться с его правилами. Что касается бега по основной дистанции, то здесь различия в правилах с гладким бегом практически отсутствуют. Атлет должен стартовать по сигналу и двигаться к финишной черте строго по своей дорожке. В случае если спортсмен намеренно выбежит за пределы своей дорожки или опрокинет на соседнею барьер, то к нему будут применены дисциплинарные взыскания.

Есть ряд нехитрых правил и касательно преодоления барьеров. В первую очередь, спортсмен должен обязательно полностью перешагнуть препятствие, а значит, запрещается проносить ногу сбоку барьера. Несмотря на то, что ронять барьер не запрещается правилами, ведь спортсмен и так теряет на этом время, намеренное сбивание барьера запрещено. Кстати, второе правило появилось относительно недавно. Раньше ронять барьер запрещалось правилами и засчитывались только «чистые» забеги. Когда судьи поняли, что при задевании барьера атлет теряет время, это правило отменили. Но почти сразу же после отмены этого правила, некоторые атлеты стали намеренно сбивать барьеры руками и ногами. После этого и был введен настоящий запрет на специальное опрокидывание барьеров.

В зависимости от дистанции и пола атлетов существуют различия в расстановке барьеров по дистанции. На протяжении всей дистанции они расставляются равномерно. Для забегов на 50, 60, 100 и 110 метров по прямой, а для 400 метров по всему кругу.

Таблица №2. Расстановки и характеристики беговых барьеров

Техника барьерного бега

Барьерный бег намного сложнее гладких дистанций в техническом плане. Барьерист должен не только технично бежать, но и уметь правильно преодолевать препятствия. Техника барьерного бега состоит из 4 главных элементов или этапов:

1 Этап: Старт и разгон

На этом этапе атлет должен принять правильное положение на старте и набрать максимальную скорость за первые 13 или 45 метров, в зависимости от дистанции. На 4-5 шаг спортсмен должен выпрямить корпус и приготовиться к преодолению первого барьера. Фаза старта и разгона заканчивается примерно за 2 метра до барьера и в момент выноса маховой ноги.

2 Этап: Преодоление первого барьера

Именно от качества его преодоления в большей мере будет зависеть успех в забеге. Именно после первого барьера задается ритм всего забега, который необходимо поддерживать на протяжении всей дистанции. Некоторые считают, что барьерный бег – это перепрыгивание через препятствие, но это не так. Среди профессиональных спортсменов можно услышать только выражение «преодоление барьера» или «перешагивание».

Главной задачей атлета во время толчка ногой является не выпрыгивание вверх, а максимальное продвижение вперед. Преодоление барьера осуществляется не за счет прыжка, а за счет переноса маховой ноги через препятствие. Для этого барьеристы обязаны уделять очень много тренировочного времени растяжке, ведь без нее даже самые длинноногие и высокие атлеты не смогут перешагнуть через барьер. Непосредственное преодоление барьера выполняется в 3 этапа.

Первый называют атакой. На этом этапе маховая нога поднимается и затем выпрямляется так, чтобы бедро было параллельно горизонтальной плоскости. Для удачной атаки барьера расстояние толчковой ноги до него должно составлять примерно 2 метра. Переход через перекладину осуществляется путем отрыва толчковой ноги и переноса ее через перекладину. В этот момент маховая нога направляется вниз.

Сход должен осуществляться на носок с дальнейшим перекатом на пятку. В этот момент следует стараться не наклонять корпус тела назад, а держать его прямо. В противном случае, будет сильно падение скорости. Если все фазы преодоления препятствия были выполнены правильно, то контакт маховой ноги с дорожкой будет примерно в 130 см от барьера. Причем первый шаг после барьера должен быть самый короткий.

Таблица №3. Преодоление барьера

3 Этап: Движение по основной дистанции

Если соревнования проходят в летний сезон, то до конца дистанции остается еще 9 барьеров. Техника их преодоления будет точно такая же, как и первого. Вся дистанция должна проходить в одном и том же ритме, даже, несмотря на падение барьеров.

4 Этап: Финиширование

Финиширование ничем не отличается от финишных метров на других спринтерских дистанциях. Этот этап начинается с момента преодоления последнего барьера. Если техника их преодоления и ритм были соблюдены, то финишная скорость атлета будет достаточно высокой.

Как правильно подготовиться к барьерному бегу?

Барьерный бег – очень сложная дистанция, которая требует больших усилий и долгих тренировок, которые будут направлены на отработку различных аспектов данного вида легкой атлетики. В первую очередь, начинающего барьериста следует познакомить со всеми этапами прохождения дистанции и наглядно их показать. Подготовительный этап не сильно будет отличаться от подготовки к гладкому бегу. Значительную часть тренировок на этом этапе будут составлять силовые, тренировки выносливости, скорости и гибкости. Обязательно следует освоить технику старта с колодок.

Что касается специальных тренировок для преодоления барьеров, то их необходимо включать в программу только после того, как спортсмен обладает уже достаточной физической подготовкой. На данном этапе необходимо научиться правильно преодолевать барьеры, выработать чувство ритма. Только регулярные тренировки смогут способствовать выработке всех необходимых качеств барьериста.

Поймай свой ритм вместе с олимпийским чемпионом Дароном Роблесом:

Барьерный бег – та дистанция, в которой решающую роль играет реакция спортсмена, умение преодолевать препятствия без снижения скорости, а напротив, уметь разгоняться в момент перешагивания барьеров. Причем не следует путать с бегом с препятствиями. Это зрелищная и непредсказуемая дисциплина, с другой же стороны очень травмоопасная. Барьерный бег развивает силу, выносливость, координацию, скорость и прыгучесть. Причем барьеристы могут практически на равных соревноваться со спринтерами в гладких бегах, а спринтер вряд ли сможет составить серьезную конкуренцию в беге с барьерами.