Для более простых механизмов этот принцип нам понятен, что называется, на интуитивном уровне. Двигатель автомобиля получает энергию, сжигая топливо в баке, телевизор использует энергию тока в розетке и так далее. Но вот с нашей собственной биологической машиной – нашим телом – все не так очевидно. То есть, наверняка наш читатель знает, что мы берем энергию из пищи (и об этом мы уже рассказывали более подробно). Но вот как именно это происходит? Где и как в нашем теле условные углеводы или жиры превращаются в ту движущую силу, которая необходима для всех без исключения процессов, протекающих в организме?

Клеточные «электростанции»

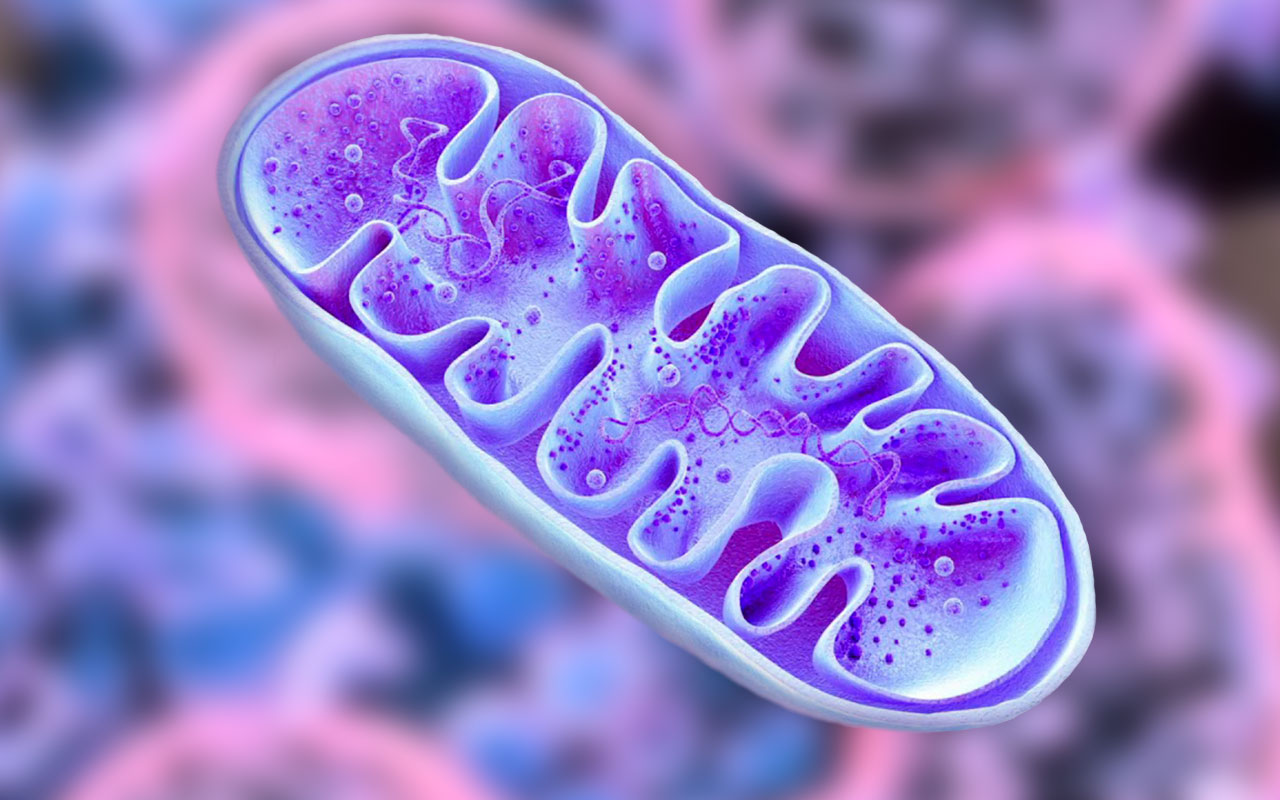

Основные объемы энергии в человеческом теле вырабатываются внутри отдельных клеток. Можно сказать, что каждая из них самостоятельно отвечает за собственное энергоснабжение. А это значит, что в каждой клетке (как минимум в тех клетках, которые имеют ядра, эритроциты не в счет), должна быть своя «электростанция». И это действительно так! Более того, нередко таких «электростанций» имеется несколько десятков или даже сотен. Зависит их число от того, насколько интенсивно работает клетка, а значит, и от того, насколько много ей требуется энергии в единицу времени. Научное название таких «электростанций» – митохондрии, а их совокупность именуют митохондриальным пулом клетки.

Термин «митохондрия» произошел от сочетания двух греческих слов: «митос», что означает «нить» или «волокно», и «хондрос» – «зерно» или «крупица». Конечно, такое название вообще не отражает функции митохондрий. Связано это с тем, что впервые их описали еще в 1850 году. Исследователи увидели в мышечных клетках хорошо различимые овальные органеллы – отдельные, явно отграниченные включения в цитоплазме. Также была видна и их внутренняя структура, состоящая из каких-то полос и точек. Но что это такое и зачем оно нужно, тогда никто не знал, потому и название дали исключительно по внешнему виду. А понимание критически важной роли митохондрий для жизни клетки и всего нашего организма появилось только спустя почти столетие – в 1948 году.

Как появились митохондрии?

Один из важных вопросов, который давно беспокоил научную общественность: а откуда вообще взялись митохондрии в наших клетках? Самая современная и достоверная теория предлагает крайне необычный ответ: митохондрии – это потомки бактерий.

Давным-давно одноклеточные организмы, которым предстояло стать нашими предками, научились поглощать крохотные бактерии, присутствующие в окружающей среде. Если попросту – они ими питались. Но в один прекрасный день такая протобактерия не разрушилась, попав во внутриклеточную среду. И более того, она сохранила не только целостность, но и кое-какие свои функции. В частности, способность вырабатывать энергию с помощью кислорода. Каков до этого был механизм получения энергии у тех одноклеточных, которые впоследствии станут нами, известно плохо. Но с уверенностью можно сказать, что аэробный путь, предложенный им проглоченной бактерией, был однозначно более выгодным и эффективным.

Как устроены митохондрии?

Чем еще заняты наши митохондрии?

Основная функция этих органелл – обеспечение энергией всех протекающих в клетке процессов. Однако, помимо этого митохондрии выполняют и еще целый ряд витальных (жизненно важных) функций. В их числе:

- регуляция программируемой гибели клеток (что важно, например, при развитии онкологических заболеваний) [7];

- участие в метаболизме жиров, особенно длинноцепочечных жирных кислот [8];

- участие в обмене ионов кальция, от которого зависит здоровье костей, свертываемость крови, сокращение мышц, передача нервных импульсов и многие другие физиологические процессы [9];

- синтез сигнальных молекул, в основном, активных форм кислорода [10];

- взаимодействие с микробиотой кишечника [11] и т.д.

Что будет при нарушении работы митохондрий?

- мышечная (снижение физической выносливости и переносимости нагрузок);

- нервная (ухудшение когнитивных способностей – памяти, концентрации, работоспособности);

- эндокринная (нарушения гормонального баланса, проблемы с пищеварением и работой мочеполовых органов) и т.д.

- преждевременного старения;

- возрастных поражений нервной системы;

- заболеваний сердечной мышцы;

- ожирения;

- артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца, как проявлений метаболического синдрома;

- дисбиотических расстройств;

- и даже онкологических новообразований.

Как улучшить работу митохондрий?

Рассмотрены морфологические и физиологические особенности клеточной органеллы митохондрии. Митохондрии являются “энергетическими станциями клетки”, участвуют в процессах клеточного дыхания и преобразуют порядка 40% энергии окисления субстратов в АТФ, в форму энергии доступную при использовании в многочисленных клеточных процессах. Принято считать, что остальные 60% выделившейся при окислении энергии превращаются в тепло и выводятся из клетки и организма. В статье высказано предположение, что, митохондрия использует энергию окисления более рационально, чем принято считать. 40% используется в процессе фосфорилирования АТФ, а 60%, выделяясь в объёме матрикса митохондрии, вызывают местный подъём температуры и как следствие давления. Повышенное давление в области матрикса сдавливает кристы и митохондрия работает как сильфонный насос. Биологический раствор выдавливается в форме гидродинамического потока из межмембранного пространства и матрикса митохондрии, обеспечивая все внутриклеточные перемещения.

Транспорт веществ внутри клетки и во всём организме обеспечивается кооперативными потоками энергии, продуцируемыми в клетках, т.к. только такие потоки способны совершать работу против сил диссипации, совершать внешнюю работу. В животной клетке действует своеобразный двигатель внутреннего сгорания, преобразующий энергию химических связей в механическую энергию гидродинамических потоков биологического раствора. Особенностью биологического двигателя является то, что производство механической работы в биоцикле сопряжено с синтезом высокомолекулярных соединений из низкомолекулярных субстратов. Так, процессы окисления, идущие с выделением тепла, сопровождаются промежуточным синтезом АТФ, а процессы синтеза белков и других высоко молекулярных соединений, идут с поглощением тепла.

Вся кооперативная энергия в организме вырабатывается на клеточном уровне и расходуется на жизнеобеспечение самой клетки и на внешнюю по отношению к клетке работу (деятельность).

Первичная метаболическая энергия (в виде АТФ и кооперативных гидродинамических потоков гиалоплазмы) производится в митохондриях и частично в цитоплазме за счёт реакций окисления. Цикличность переноса вещества вовнутрь митохондрии и клетки и обратно обеспечивается цикличностью реакций синтеза и диссоциации.

МИТОХОНДРИЯ КАК БИОЛОГИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Условный цикл производства кооперативной энергии в животной клетке представляется следующим. По причине того, что и межклеточная жидкость, окружающая клетку, и цитоплазма, окружающая эндоплазматическую систему, состоят на 70% из воды, т.е. несжимаемой жидкости, даёт нам основание условно принять процесс в месте протекания реакций окисления и синтеза изохорическим. В местах изохорического разогрева происходит местное повышение давления, возникает перепад давления между зонами протекания реакций и остальной цитоплазмой. Органоидами эндоплазма- тической системы клетки, главным образом в которых протекают циклические процессы окисления, являются митохондрии, где синтезируется энергоноситель организма АТФ.

Строение внутренней мембраны митохондрии – классический пример рациональности природы. С одной стороны это большая, развитая поверхность для течения реакций окисления и синтеза АТФ, с другой – возможность получения гидродинамического потока на принципах сильфона.

Схожесть морфологии митохондрии и ядра позволяет, во-первых, высказать предположение о единстве эволюционного происхождения митохондрии и клеточного ядра. Во-вторых, высказать предположение о наличии у митохондрии пор наподобие ядерных, соединяющих матрикс митохондрии с цитоплазмой и наличие проток, соединяющих межмембранное пространство митохондрии с эндоплазматическим ретикулумом.

Митохондрия исполняет свои функции в два этапа (два такта). На рисунке – 1 показана последовательность этапов функционирования митоходрии. Здесь цифрой -1 обозначены митохондриальные поры, соединяющие полость матрикса с цитоплазмой. Цифрой -2 обозначены протоки, соединяющие межмембранное пространство митохондрии с пространством ретикулума. На рисунке -1 слева изображён этап сжатия. В этот период в матриксе и на кристах протекают реакции окисления цикла Кребса и дыхательной цепи. Выделяющееся в результате экзотермических реакций окисления тепло вызывает местный рост давления. Давление, воздействуя на площадь крист, заставляет митохондрию сжиматься, и она из палочкообразной формы превращается в округлую, уменьшаясь в объёме. При этом гиалоплазма из межмембранного пространства через протоку поступает в эндоплазматическую сеть, вызывая все внутриклеточные перемещения. Из матрикса гиалоплазма вместе с наработанной АТФ и углекислым газом вытесняется через митохондриальные поры в цитоплазму. На втором этапе (на рисунке -1 справа) в межмембранное пространство сжатой митохондрии из ретикулума через протоку начинает подаваться гиалоплазма. Это приводит к распрямлению митохондрии и она принимает палочкообразную форму, увеличиваясь в объёме. В матриксе создаётся разрежение и в него через митохондриальные поры поступают АДФ, субстраты для реакций окисления и кислород. Митоходрия готовится к новому циклу. Когда часть митохондрий в клетке сжимается, другая часть распрямляется.

Гидродинамические потоки, вырабатываемые митохондриями, и являются движущей силой внутриклеточного сборочного конвейера, основой активного внутриклеточного транспорта. Потоки упорядоченно движутся по развитой циркуляционной системе клеточного ретикулума.

Окислительные реакции, протекающие в митохондриях, или реакции цикла Кребса, в которых высвобождается и запасается большая часть энергии, по праву получили название – энергетический котёл, так как основываются на тех же законах физической химии, что и технические устройства. На фотографиях, полученных с помощью электронных микроскопов, митохондрии имеют или округлую или вытянутую цилиндрическую форму. Это говорит не о различной морфологии, а о различных функциональных состояниях митохондрии.

Возникшим кооперативным гидродинамическим потоком, с одной стороны, выносятся в межклеточную жидкость продукты распада от реакций окисления и продукты синтеза в клетке, которые используются всем организмом, с другой стороны – происходят перемещения по эндоплазматической системе, обеспечивающие функционирование самой клетки. Скажем, перенос информационной РНК, сформировавшейся в ядрышке на матричном гене ДНК, к тому месту эндоплазматической сети, где в рибосоме на матричной базе информационной РНК происходит синтез соответствующего белка. Процесс кооперативного движения протекает до тех пор, пока давление в зонах повышения давления не сравняется с давлением в межклеточной жидкости. Поток из митохондрии и клетки вовне прекращается. Однако в течение кооперативного процесса в соответствующие зоны эндоплазматической системы доставлены исходные материалы для протекания реакций синтеза высокомолекулярных соединений, необходимых организму для функционирования и регенерации. Реакции синтеза – это эндотермические реакции и они протекают с затратой энергии. То есть в полостях эндоплазматической сети, где протекают реакции синтеза, снижается температура и соответственно давление, в результате чего вновь появляется перепад давлений между межклеточной жидкостью и средой эндоплазматической сети, но направленный во внутрь клетки. Вновь возникает кооперативный гидродинамический поток по эндоплазматической сети от меж- клеточной жидкости через внешнюю мембрану во внутрь клетки. При этом в клетку из межклеточной жидкости доставляется новая порция субстратов и других необходимых элементов для протекания следующего функционального цикла клетки и в частности “перезарядка” митохондрий. Как на Рис.1 справа. Поток вовнутрь продолжается до выравнивания давления и температуры внутри клетки и в межклеточной жидкости. Функциональный цикл окисления – синтеза животной клетки замкнулся.

В качестве примера опишем возможный механизм обмена между внутренней полостью ядра и цитоплазмой.

Условная схема циклического обмена между полостью ядра и цитоплазмой изображена на Рис.2. Здесь: 1 и 2 – внутренняя и внешняя мембрана ядра; 3 – ядерная пора; 4 – ДНК.

Необходимо проведение исследований митохондрий с помощью электронного микроскопа для выявления митохондриальных пор и проток, соединяющих межмембранное пространство митохондрии с полостью эндоплазматического ретикулума, как у клеточного ядра. В случае их обнаружения изменится, принятая на сегодня картина обмена между матриксом митохондрии и цитоплазмой. Будет подтверждён принципиально новый биологический принцип преобразования тепла в работу. Получит объяснение высокий КПД мышечной деятельности, вытекающий из опытов Хилла и противоречащий классической термодинамике.

1. Антонов В.Ф. и др. Биофизика. – М.: “Владос”, 2003г., 288с.

2. Бышевский А.Ш., Терсенёв О.А. Биохимия для врача. Екатеринбург. Изд-во “Уральский рабочий”, 1994г., 384с.

3. Долгов М.А., Косарев А.В. Взаимодействие эластического и гидродинамического компонентов в процессе сокращения и расслабления мышечного волокна. //Вестник Оренбургского гос. у-та №12(79), 2007г., с. 106-112. http://vestnik.osu.ru/2007_12/21.pdf.

4. Каменский А.А. и др. Биология. – М.: ЭКСМО, 2003г., 640с.

5. Косарев А.В. Биодинамика, механизм и условия производства кооперативных потоков энергии в биологических структурах. // Вестник Оренбургского гос. у-та. №6, 2004г., – с. 93-99. http://vestnik.osu.ru/2004_6/17.pdf.

6. Косарев А.В. О морфологических и функциональных особенностях митохондрии. //Материалы Всероссийской научно – технической конференции “Современные проблемы математики и естествознания”. Нижний Новгород: Нижегородский научный и информационно-методический центр “Диалог” , 2009г., с.6-7.

7. Косарев А.В. Монография “Динамика эволюции неравновесных диссипативных сред”. Издание второе, переработанное и дополненное. – Из-во: LAMBERT Academic Publishing, г. Саарбрюккен, Германия, 2013г., 354с.

8. Косарев А.В. Тепловой двигатель на новом термодинамическом принципе преобразования тепла в работу и его работа на естественных перепадах температур возобновляемых источников энергии.

9. Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. – М.: “Мир”, 1979г., 512с.

10. Самойлов В.О. Медицинская биофизика. – Санкт-Петербург: “СпецЛит”, 2004г., 496с.

11. Сапин и др. Анатомия человека. Т.1 –М.: “ОНИКС”, 2002г., 464с.

12. Тейлор Д. и др. Биология. / Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. /Пер. с англ. Ю.Л. Амченкова, М.Г. Дуниной и др.). – М.: “Мир”. Том 1, 2001г., 454с. Том 2, 2002г., 436с. Том 3, 2002г., 451с.