- Бег с барьерами

- Методика обучения технике барьерного бега

- Анализ и современные требования к технике прыжка в длину способом «ножницы».

- Барьерный бег Техника барьерного бега

- Дистанции барьерного бега

- Наиболее распространенные дистанции для бега с барьерами

- Таблица №1. Беговые дистанции с барьерами

- Скачать таблицу в .pdfформате

- Расстояние барьеров

- Таблица №2. Расстояние барьеров для мужчин и женщин

- Скачать таблицу в .pdfформате

- Заключение

- В чем изюминка барьерного бега?

- Правила барьерного бега

- Техника барьерного бега

- Как правильно подготовиться к барьерному бегу?

- Заключение

- Техника бега с барьерами включает в себя старт и стартовый разгон, бег по дистанции с преодолением барьеров, финиширование.

Бег с барьерами

Следующие

дистанции

являются стандартными: мужчины и юноши

– 110 м, 400 м; женщины и девушки – 100

м, 400 м. На каждой дорожке устанавливается

10 барьеров.

Методика обучения технике барьерного бега

Барьерный

бег является одним из наиболее сложных

в координационном отношении видов

легкой атлетики. Сложность этого бега

заключается в том, что бегуну, помимо

соответствующих требований к

скоростному бегу на гладкой дистанции,

необходимо четко соблюдать определенный

ритм и длину шагов от старта до последнего

барьера, не допускать излишних вертикальных

колебаний ОЦМ, владеть хорошей

координацией движений, иметь силу и

ловкость, гибкость и подвижность в

тазобедренных суставах. Приступать

к овладению техникой барьерного бега

возможно лишь после того, как занимающиеся

овладели основами гладкого бега и

освоили технику высокого и низкого

стартов.

Алгоритм

обучения технике барьерного бега:

Задача

1. Ознакомить с техникой барьерного

бега.

Ознакомление

следует начинать с демонстрации техники

бега по дистанции, которая включает бег

со старта с преодолением 3 – 4 барьеров

и финиширование. Желательно

продемонстрировать технику бега еще 2

–3 раза, а затем предложить занимающимся

самим несколько раз пробежать в три

шага через 2 – 3 барьера, высотой 40–50 см

и расстоянием 7 –8 м. В процессе показа

техники барьерного бега обратить

внимание занимающихся на смелое

подбегание к барьеру, бросок на барьер

и связь ритма преодоления барьера с

бегом между ними.

Задача

2. Обучить технике преодоления барьера.

Барьерный

бег требует от спортсмена хорошей

гибкости задней и передней поверхности

бедра, подвижности в тазобедренных

суставах. Поэтому, прежде чем приступить

к решению этой задачи, необходимо

ознакомить занимающихся с упражнениями,

направленными на развитие гибкости и

эластичности мышц и связочного

аппарата.

1. Стоя

на одной ноге у опоры, делаются махи

другой ногой вперед – назад.

2. Стоя

лицом к опоре, делаются махи прямой

ногой в правую и левую стороны.

3. Ходьба

с наклонами вперед и доставанием пола

руками.

4. Ходьба

с выпадами вперед и пружинистым

покачиванием туловища, а затем с наклоном

вперед и доставанием локтями пола.

5.

Стоя спиной к гимнастической стенке,

согнуть в колене ногу и занести носок

стопы на перекладину. Прогнуться в

пояснице, выводя таз вперед.

6. Широко

расставив ноги, совершать попеременные

приседания то на правой, то на левой

ноге, пружинисто покачиваясь.

7. Сесть

в положение «барьерного шага» (маховая

нога вытянута вперед, толчковая, согнутая

в стопе, отведена в сторону под прямым

углом).

8. Исходное

положение то же, что и в предыдущем

упражнении. Опираясь

руками о пол, подняться вверх, приняв

положение «широкого шага». Не отрывая

пяток от пола, переместиться в положение

«барьерного шага», при котором толчковая

нога вытянута вперед, а маховая отведена

в сторону.

9.

Поставить ногу пяткой на гимнастического

«коня», барьер или другую опору,

наклониться вперед и в сторону отведенной

ноги.

10. Стоя

боком у барьера, гимнастической стенки

или «коня», положить согнутую в колене

ногу на опору. Наклоны туловища в сторону

отведенной ноги, а затем вперед – вниз,

одновременно опуская плечо и руку,

противоположные стоящей ноге.

Здесь

и далее упражнения проводятся с

постепенным усложнением. Занимающиеся

должны постепенно освоить все перечисленные

упражнения. В процессе дальнейших

занятий, когда бегуны уже приобретут

достаточную барьерную гибкость, число

упражнений и количество их повторений

уменьшается.

По

мере развития гибкости, эластичности

мышц и связочного аппарата и знакомства

с техникой барьерного бега занимающиеся

приступают к овладению техникой

преодоления препятствий и ритмикой

бега между ними.

Подводящие

упражнения целесообразно выполнять в

той последовательности, в которой

производятся движения в барьерном беге.

В первую

очередь следует освоить упражнения,

направленные на овладение правильным

выполнением отталкивания и входом на

препятствие.

1. Стоя

спиной к гимнастической стенке или

препятствию и опираясь на него, делается

подъем и выпрямление маховой ноги над

барьером, затем нога возвращается в

исходное положение. Опорную ногу в

колене не сгибать. Барьер должен стоять

на расстоянии 1 –1,20 м от бегуна.

2. Стоя

между барьерами и опираясь на них руками,

делается подъем маховой ноги с продвижением

таза вперед.

3. Делать

подскоки на толчковой ноге, удерживая

маховую ногу под прямым углом, разгибая

и сгибая ее в коленном суставе при Каждом

подскоке. Толчковая нога при этом не

сгибается.

4. Имитация

атаки барьера, поставленного у

гимнастической стенки или гимнастического

коня, стопки матов. При выполнении

упражнения нужно следить за тем, чтобы

бедро маховой ноги поднималось несколько

выше уровня «коня», после чего производить

быстрое ее разгибание в коленном суставе

до полного выпрямления. Одновременно

«выбрасывается» рука, разноименная

маховой ноге, и увеличивается наклон

туловища. Постепенно упражнение

усложняется тем, что выполняется с

подходом и атака на препятствие

дополняется броском руки и активным

продвижением вперед туловища.

Затем

в обучении применяются подводящие

упражнения для овладения техникой

работы толчковой ноги.

1.

Скольжение стопой толчковой ноги вдоль

наклонной поверхности барьера с

последующим выносом ее вперед.

2. Перенос

толчковой ноги через барьер, стоя в

положении небольшого наклона вперед с

упором рук о гимнастическую стенку,

барьер.

При

выполнении этих упражнений необходимо

следить за тем, чтобы опорная нога не

сгибалась в колене.

3. Перенос

толчковой ноги сбоку через два барьера

разной вы

соты, стоящих друг от

друга на расстоянии 50 – 60 см.

Дальше

следуют упражнения для обучения сочетанию

движений маховой и толчковой ног и

схода с препятствия.

1. Сидя

на «коне» в положении «широкого шага»,

одновременно с опусканием маховой

ноги перенести толчковую ногу через

снаряд.

2.

Преодолеть барьер из положения «стоя»

на толчковой ноге и держа ногу над

барьером (опустить маховую ногу,

одновременно отталкиваясь толчковой).

Выполнять

упражнение можно как с места, так и с

подходом к барьеру.

Дальнейшее

обучение технике перехода через барьер

происходит одновременно с обучением

ритма бега, что способствует закреплению

технических навыков, полученных в

процессе выполнения специальных

упражнений.

Задача

3. Обучить ритму и технике бега между

барьерами.

Для

решения этой задачи на дорожке ставятся

3 – 5 барьеров высотой 50–60 см на расстоянии

7 м друг от друга. Расстояние от линии

старта до первого барьера составляет

около 7 – 7,5 м. Занимающиеся должны

из положения высокого старта преодолеть

дистанцию, сделав до первого барьера

4 шага, а между препятствиями – 3 шага.

Ритм

бега должен быть следующим: первые три

шага одинаковы по времени, четвертый

быстрее. Преподаватель голосом или

хлопками задает данный ритм, например:

«Раз, два, три – гоп! Раз, два, три – гоп!»

Для

дальнейшего освоения ритмом бега

целесообразно разметить дорожку по

длине шагов. Примерное их соотношение

должно быть следующим: первый отрезок

105 см, второй – 130 см, третий – 155 см,

четвертый – 140 см, расстояние от места

отталкивания до барьера – 170 см.

Очень

важно при этом обратить внимание

занимающихся на то, что сокращение

последнего, перед отталкиванием на

барьер, шага происходит за счет постановки

ноги как можно ближе к проекции ОЦМ

с передней части стопы.

В процессе

освоения ритма и техники бега расстояние

между барьерами и их высота увеличиваются,

необходимо также повышать скорость

пробегания дистанции.

Задача

4. Обучить технике низкого старта

и стартового разгона с преодолением

барьеров.

После

усвоения техники преодоления препятствий

и ритма бега приступают к обучению

технике старта и стартового ускорения.

Для этого необходимо овладеть техникой

низкого старта, уметь быстро набирать

скорость и ритмично выполнять бег до

первого барьера, точно попадая ногой

на место отталкивания через барьер,

а также увеличивать скорость бега после

преодоления препятствия.

Обучение

низкого старта производится так же, как

в беге на короткие дистанции. Нужно

обратить внимание занимающихся на более

энергичные движения рук и более быстрое

выпрямление туловища. Основное средство

обучения – бег с низкого старта с

последующим преодолением

2–3 барьеров.

В том случае если занятия длительное

время включают бег со старта через один

барьер, то спортсмены привыкают снижать

скорость после его преодоления.

В

начальный период обучения расстояние

между барьерами может быть уменьшено.

Задача

5. Обучение технике барьерного бега

в целом и ее совершенствование.

Решение

этой задачи достигается многократным

повторением специальных упражнений

барьериста, бегом через барьеры различной

высоты, бегом через увеличивающееся

число барьеров, расставленных на разном

расстоянии, бегом с низкого и высокого

стартов по всей дистанции без учета

времени и с контролем времени.

Следует

отметить, что применение различного

сочетания расстановки барьеров и

изменение их высоты позволяют сделать

занятия более интересными, повышают

их эмоциональность, облегчают процесс

овладения техникой. Эффективность

обучения технике барьерного бега также

значительно повышается при использовании

учебных барьеров пониженной высоты и

с мягкими перекладинами.

Рассматривая

барьерный бег как целостное легкоатлетическое

упражнение. Фазы: старт и стартовый

разгон, бег по дистанции, финиширование.

В барьерном беге применяется низкий

старт, однако таз находится в более

высоком положении, чем при спринтерском

беге, что позволяет раннее выпрямление

туловища. Уже к 8-10 дистанции барьерист

должен иметь такое беговое положение,

из которого удобно атаковать барьер.

Стартовый разбег.

Длина шагов при стартовом разбеге

постепенно увеличивается, а непосредственно

перед отталкиванием на 1-ый барьер

последний шаг обычно укорачивается на

10-20см, что обеспечивает более высокое

и удобное положение перед выходом на

барьер. Некоторые спортсмены высокого

роста стартовый разбег успешно выполняют

за 7 беговых шагов. При 7-шаговом стартовом

разбеге переднюю колодку для маховой

ноги устанавливают на расстоянии 25-35см

от линии старта, задняя располагается

примерно за 40-60см от передней. При

8-шаговом разбеге впереди располагается

колодка для толчковой ноги в 40-60 см от

линии старта, задняя располагается в

20-40см от передней.

Бег по дистанции

состоит из 9 повторяющихся циклов: 3

беговых шага между барьерами и преодоление

барьера – барьерный шаг. Все действия

барьериста в первой половине барьерного

шага, начиная с отталкивания, называются

«атакой» барьера. Угол атаки должен

быть 65-70°. Преодоление барьера начинается

движение вперед-вверх согнутой в коленном

суставе маховой ноги, что способствует

быстрому и мощному отталкиванию. Вместе

с маховой ногой вперед выносится

разноименная рука. К моменту окончания

атаки маховая нога выпрямляется в колене

за счет хлестообразного движения голени

и направляет движение тела вперед. Во

время атаки барьерист выполняет

энергичный наклон туловища вперед.

Толчковая нога, оторвавшись от дорожки,

сгибаясь в колене, подтягивается к

туловищу.

Сход с барьера.

Маховая нога начинает сгибаться в

коленном суставе примерно в тот момент

когда стопа пересекает плоскость

барьера, приземление вблизи от проекции

ОЦМТ на переднюю часть стопы выпрямленной

ноги. Толчковая нога при сходе с барьера

движется ускоренно коленом вперед.

Наклон туловища такой же, как и в момент

атаки или на 1-2° меньше. Руки перестраиваются

для работы при обычном беге.

Бег между

барьерами.

Расстояние между барьерами преодолевается

в 3 беговых шага. 1-ый шаг достаточно

короткий, 2-ой более длинный, 3-ий короче

второго на 10-25см. Атака барьера производится

в 200-214см, постепенно увеличиваясь от

1-го до 4-го барьера.

Финиширование.

При финишировании следует стремиться

сохранить частоту и длину шагов.

Пробегание финишного створа выполняется

также как и в спринте.

Анализ и современные требования к технике прыжка в длину способом «ножницы».

Прыжки в длину

относятся к ациклическим упражнениям.

Фазы: разбег, отталкивание, полет,

приземление.

Разбег.

В настоящее время ведущие прыгуны

используют разбег длиной от 36 до 44м

(18-24 бег.шагов). Длина разбега определяется

рядом факторов: полом, ростовыми

показателями, степенью подготовки

специальных физических качеств. В конце

разбега (последние 6-4 беговых шага) длина

и темп достигает предельных величин.

Отталкивание.

Сложность в прыжках в длину состоит в

способности спортсмена выполнить

отталкивание на высокой скорости с

последующим вылетом под углом 19-24°.

Характер постановки толчковой ноги на

брусок во многом определяет степень

проявления реакции опоры, величину

потери скорости и угол вылета. Наибольшие

усилия в отталкивании развиваются в

момент постановки ноги на опору при

общей продолжительности всего толчка

0,11-0,13с. Далекая постановка толчковой

ноги при небольшой амортизации вызывает

существенное возрастание усилий,

направленных против вектора движений

тела вперед и продолжительности времени

взаимодействия с бруском. Тем самым

создаются условия для увеличения угла

вылета и высокой траектории полета со

значительной потерей горизонтальной

скорости. В случае близкой постановки

толчковой ноги разгибание ее запаздывает,

сокращается время опоры и снижается

усилие. Это отрицательно влияет на

траекторию полета. Эффективная организация

движений в прыжках осуществляется при

постановке ноги, почти выпрямленной в

коленных (угол 175-178°) и тазобедренных

(165-170°) суставах, под углом 35-70° на

расстоянии 30-40см перед проекцией ОЦМТ.

Полет.

Двигательные действия в полете на высоте

50-75см (по отношению к высоте расположения

ОЦМТ спортсмена над опорой) должны

обеспечить равновесие тела и далекое

выбрасывание ног при приземлении.

Наиболее рациональный способ прыжка –

«ножницы», позволяет спортсмену сократить

время подготовки к отталкиванию и

создать устойчивое положение тела в

полете. Этот способ характеризуется

выполнением движений в полетной фазе,

близких к движениям при беге.

Приземление.

Эффективность этой фазы прыжка во многом

определяется характером выполнения

группировки в конце полета. Высокое

поднимание колен вперед-вверх к

наклоненному туловищу при слегка

согнутых руках, двигающихся вперед-вниз-назад

дает возможность спортсмену затрачивать

меньше усилий для удержания ног при

выбрасывании их вперед. После группировки

прыгун выводит стопы вперед, выпрямляет

туловище и подает вперед таз. Перед

касанием песка ноги практически

выпрямлены в коленных суставах, а носки

«взяты на себя». Обе ноги приземляются

на одной линии. После касания ногами

песка тело перемещается по прямой линии,

чему способствует мах руками вперед,

или производится падение в сторону.

Барьерный бег Техника барьерного бега

Основными

признаками хорошей техники барьерного

бега является не только быстрое и

рациональное преодоление препятствий,

но и быстрота, ритмичность, прямолинейность

бега на дистанции, минимальные вертикальные

колебания ОЦТ в момент перехода через

барьер. Об уровне техники барьериста

можно судить по разнице во времени

пробегания дистанции с препятствиями

и без них. Лучшие спортсмены мира в беге

на 110 м с/б затрачивают на преодоление

барьеров 1,8—2,0 сек, а на дистанции 400 м

приблизительно 3 сек.

В

технике барьерного бега на любой

дистанции различают старт и стартовый

разгон, переход через барьер и бег между

барьерами.

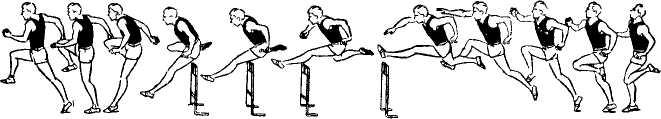

Старт

и стартовый разгон.

Положение барьериста на старте аналогично

положению бегуна на короткие дистанции.

Расстояние до 1-го барьера в беге на 110

м с/б преодолевается за 7 или 8 шагов. В

первом случае на старте впереди ставится

маховая, а во втором случае толчковая

(сильнейшая) нога. При восьмишаговом

стартовом разгоне длина шагов примерно

следующая: 65, 100, 135, 150, 165, 180, 195 и 180 см.

Несколько изменится она при семишаговом

разгоне: 80, 125, 155, 185, 200, 215 и 200 см. Последний

шаг должен быть на 10—20 см короче

предыдущего, а место отталкивания должно

находиться в 195— 220 см от барьера.

В

отличие от стартового разгона в

спринтерском беге спортсмен, стартующий

на 110 м с/б, уже к 10-му м должен принять

почти нормальное беговое положение, с

достаточно высоким расположением

ОЦТ, обеспечивающим ему успешную «атаку»

барьера.

Старт

на 200 и 400 м с/б принимается так же, как и

в гладком беге на эти дистанции.

Колодки устанавливаются на вираже

у наружного края дорожки. Очевидно, что,

чем меньше высота барьера, тем более

стартовый разбег будет приближаться к

бегу на гладкой спринтерской дистанции.

Особенно это касается бега на 200 м

с/б, где небольшая высота препятствий

(76,2 см) облегчает их преодоление.

Расстояние от старта до 1-го барьера на

200-метровой дистанции обычно преодолевается

за 10 беговых шагов: 60, 126, 162, 164, 185, 189, 195,

195, 190 176 еж и толчок на барьер за 197 см. На

дистанции 400 м это расстояние преодолевается

за 22 шага. Если в беге на 110 и 200 м с/б

спортсмен стремится к моменту «атаки»

1-го барьера достигнуть максимальной

скорости, то в беге на 400 мс/б — лишь

оптимальной скорости, с тем чтобы

поддерживать ее затем на всей дистанции.

В связи с этим увеличение длины шагов

в стартовом разгоне на длинной

барьерной дистанции происходит до 13—14

шагов, а затем эта длина становится

постоянной.

Бег

на 100 м с/б предъявляет к спортсменкам

высокие требования и дает известные

преимущества высоким барьеристам.

Так

же как мужчины в беге на 110 м с/б, женщины

на 100-метровой барьерной дистанции

преодолевают расстояние до 1-го барьера

за 7 или 8 шагов. Примерная длина шагов

при восьмишаговом стартовом разгоне

такова: 60, 90, 120, 135, 150, 175, 190, 180 см и толчок

на барьер за 200 см.

Бег

на 200 м с/б, включенный в программу

соревнований с 1967 г., в связи с небольшой

высотой препятствий (76,2 см) доступен

более широкому кругу барьеристам.

Сравнительно большое расстояние до

1-го барьера (16 м) позволяет спортсменкам

достигнуть здесь большой скорости. Это

расстояние преодолевается обычно

за 10 беговых шагов: 50, 100, 125, 140, 150, 160, 165,

170, 175, 165 см и толчок на барьер за 190—200

см. В связи с тем что в беге на 200 м

(так же как и в беге на 400 м) половина

дистанции пробегается по повороту,

отталкиваться на барьер лучше правой

ногой. В этом случае можно будет

держаться ближе к бровке, не рискуя быть

дисквалифицированным за перенос ноги

или стопы вне барьера.

Переход

через барьер.

Для того чтобы обеспечить эффективное

отталкивание и энергичную атаку барьера,

последний шаг укорачивается на 15—20 см,

а толчковая нога ставится на грунт ближе

к проекции ОЦТ с передней части наружного

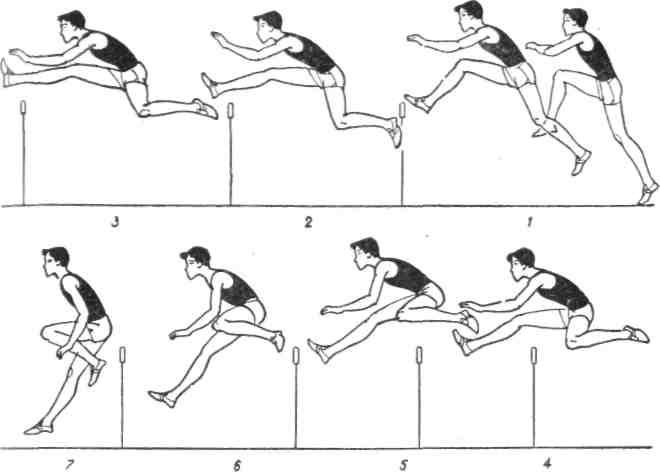

свода стопы. На приведенной кинограмме

бега на 110 ж с/б (рис.9) видно, что «атака»

барьера начинается с быстрого движения

вперед-вверх согнутой в колене маховой

ноги (кадр 1).

В

заключительный момент отталкивания

туловище и толчковая нога составляют

одну прямую линию. Разгибая маховую

ногу, спортсмен посылает вперед

разноименную ей руку. Другая, согнутая

в локте, рука отводится назад.

В

безопорной фазе барьерного шага спортсмен

значительно наклоняется вперед. Толчковая

нога сгибается в колене и незамедлительно

подтягивается к туловищу. Одновременно

с этим маховая нога начинает активное

движение вниз за барьер (кадры 3—5).

При дугообразном перенесении толчковой

ноги через барьер одноименная рука

совершает встречное движение. Необходимо

обратить особое внимание на синхронность

и взаимосвязанность опускания маховой

и перенесения через барьер толчковой

ноги. Приземление выполняется недалеко

от барьера: в 130—150 см (мужчины) и в 105—115

см (женщины) на переднюю часть стопы

прямой ноги, которая затем опускается

почти на всю стопу, слегка сгибаясь в

коленном суставе. Для того чтобы ускорить

начало бега между барьерами, нужно

стремиться сохранить наклон во время

приземления и активно переносить

толчковую ногу (кадры 5—7).

В

беге на 400 м с/б отталкивание совершается

в 200—220 см от барьера. Туловище наклоняется

вперед несколько меньше, а толчковая

нога переносится через препятствие не

столь высоко. На 200-метровой дистанции

барьер преодолевается длинным беговым

шагом (рис.10).

Сравнительно

небольшая высота препятствий позволяет

сохранять ритм и координацию движений

приближенными к гладкому бегу на

короткие дистанции.

Бег

между барьерами.

Расстояние между барьерами в беге на

80, 110 м с/б преодолевается в 3 беговых

шага. 1-й шаг бывает самым коротким,

2-й самым длинным и 3-й короче второго

(на 15—25 см). Если учесть, что в беге на

110 м с/б приземление совершается в

140—155 см от барьера, то длина последующих

шагов будет равняться примерно 175, 200 и

190 см. На дистанции 80 м с/б приземление

происходит в 100—110 см за барьером. Длина

же шагов равняется 150, 180 и 170 см. Несколько

изменятся эти величины на дистанции

100 м с/б, где расстояние между барьерами

больше на 50 см. Приземление здесь

происходит в 110—120 см за барьером, а

длина шагов составляет примерно 165, 190

и 180 см.

При

беге между барьерами внимание спортсмена

должно быть сосредоточено на поддержании

высокого темпа и правильного ритма

движений. Необходимо соблюдать

прямолинейность бега, удерживать высокое

положение ОЦТ и при сходе с барьера

нацеливать себя на преодоление следующего

препятствия.

На

дистанции 200 м с/б у женщин расстояние.

Между барьерами, равное 19 м,

преодолевается за 9 беговых шагов, а у

мужчин расстояние в 18 м 29 см — за 7

беговых шагов. Примерная длина шагов

между барьерами такова: у женщин— 145,

170, 175, 180, 185, 185, 190, 180, 170 см и отталкивание

на барьер за 195 см; у мужчин—170, 200, 220,

225, 225, 230, 220 см и отталкивание на барьер

за 209 см.

Расстояние

между барьерами в беге на 400 м с/б (35 м)

преодолевается за 15 беговых шагов. Длина

шага в этом случае в среднем равна 220

см. Место отталкивания находится на

расстоянии 200—230 см от барьера, а

место приземления в 100—125 см за ним.

Высококвалифицированные бегуны,

обладающие I к тому же высоким ростом,

пробегают расстояние между барьерами

и в 13 шагов, а начинающие спортсмены —

в 17 и 19 шагов. Даже опытным барьеристам

трудно сохранить одинаковый ритм бега

на всей дистанции. Поэтому, если на

первой половине дистанции расстояние

между барьерами пробегают за 15 шагов,

то на второй — за 17 шагов или первую

половину дистанции за 13 шагов, а вторую

— за 15 шагов.

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Расстояние барьеров в барьерном беге зависит от дистанции, в которых принимает участие спортсмен. Параметры каждого из элементов просчитываются специальным образом и придерживаются общего регламента, чтобы атлет смог выработать необходимую мышечную память для достижения высоких результатов

Дистанции барьерного бега

Общепринятые дистанции барьерного бега равны:

- У мужчин — 110 метров;

- У женщин — 100 метров.

Самое длинное расстояние составляет 400 метров для атлетов обоих полов. Такие гонки имеют максимальное число препятствий – 10 штук. Барьерный бег является общепринятой дисциплиной в легкоатлетическом спорте. Соревнования включают в себя многие международные старты.

Раннее практиковался низкий бег с барьерами. Дистанция равнялась 200 метрам. Этот вид входил в программу легкой атлетики в 1900 и 1904 годах на летних Олимпийских играх. Особенно широко низкие препятствия были распространены в начале XX века, в частности в Северной Америке. Однако, помимо этих двух Олимпийских игр, такой бег не получил должного внимания на международных соревнованиях и стал после 1960-х годов все более редким. Желающие по-прежнему могут им профессионально заниматься, например, в таких местах, как Норвегия.

Соревнования могут проводиться как на открытом воздухе, так и в помещении. В крытом пространстве проводятся гонки на 60 метров для мужчин и женщин. Порой можно встретить дистанции в 50 или 55 метров, особенно в США. На стандартные 60 метров приходится 5 препятствий. Если гонка быстрая, то их количество может сократиться до 4-ех. На улице долгий барьерный бег иногда ограничивается 300 метрами, которые включают 8 барьеров.

Наиболее распространенные дистанции для бега с барьерами

Таблица №1. Беговые дистанции с барьерами

Скачать таблицу в .pdf формате

Помимо одиночных соревнований, есть эстафетные гонки, хоть они и редко встречаются. В челночной барьерной эстафете каждый из четырех атлетов команды бежит в противоположном направлении от предыдущего бегуна. Обычно гонки соответствуют стандартным спринтерским дистанциям:

- мужчины — 4 по 110 метров;

- женщины- 4 по 100 метров.

Максимальное число команд, выходящих на старт, равняется 4-ем, так как большинство треков имеют только 8 полос. Две из них будет занимать одна команда, а две другие – вторая. Первый и третий номера спортсменов бегут в одном направлении по отведенной полосе, а второй и четвертый продолжают гонку в противоположную сторону уже на другой дорожке. Бегуны в каждой команде действуют в последовательности от 1 до 4.

Атлеты не используют эстафетные палочки. Вместо этого бегуны, ожидающие своего товарища по команде, должны ждать, пока тот доберется до определенной точки, чтобы начать свою часть гонки. Рядом находится судья, который в случае, когда спортсмен стартует слишком рано, фиксирует нарушение. Если команда нарушает это правило, то она дисквалифицируется, если же спортсмены начинают бежать поздно, то это сказывается на их времени и сокращает шансы на победу.

Расстояние барьеров

Расстояние барьеров в барьерном беге зависит от протяженности дистанции, но в большинстве случаев имеет схожие характеристики и параметры. Немаловажную роль играет пол: для женщин предлагаются более щадящие условия с меньшим количеством препятствий и метражом. Каждый из барьеров во время забега равномерно расставляется в соответствие с установленными общепринятыми нормами. На коротких дистанциях все препятствия находятся на прямой. Во время 400-метровой гонки они располагаются по кругу.

Почему важно соблюдать расстояние барьеров? Результат спортсмена зависит от его скоростного прохождения дистанции. Чем ближе атлет пролетает над препятствием, тем быстрее у него получается его преодолеть. Каждый из бегунов тренирует свою мышечную память, чтобы выработать эффективную тактику, которая поможет не тратить лишнюю энергию на постоянный контроль своих действий. В данный момент организаторы соревнований разрешают ронять барьеры во время бега и не дисквалифицируют за это, как было раньше. Однако сбивать их специально нельзя. К тому же такое поведение только вредит спортсмену, поскольку на это тратится много времени, и прибавляются нежелательные секунды к общему результату.

Таблица №2. Расстояние барьеров для мужчин и женщин

Скачать таблицу в .pdf формате

Заключение

Принимая во внимание разницу между мужскими и женскими нормативами, а также общий метраж и количество барьеров, можно эффективно поработать над своими показателями и техникой. Знание информации о расстоянии барьеров в барьерном беге позволяет спортсменам качественно проходить всю дистанцию и улучшать собственные результаты.

Спринтерские дистанции в легкой атлетике считаются самыми популярными, зрелищными, а также одними из самых тяжелых. Но все это можно смело сказать и про барьерный бег. В данной дисциплине кроме хорошей скорости и силы следует обладать отличной координацией и чувством ритма

В чем изюминка барьерного бега?

Барьерным бегом принято считать спринтерские дисциплины легкой атлетики с преодолением барьеров. Наибольшее число олимпийских и мировых рекордов в барьерном беге установлено спортсменами из США. Следует отметить российскую атлетку Юлию Печенкину, которая установила мировой рекорд на дистанции 400 метров с барьерами еще в 2003 году. Сергей Шубенков тоже показал неплохой результат в беге на дистанции 110 метров с барьерами и стал Чемпионом мира.

Дистанция барьерного бега не превышает 400 метров и зависит от сезона, а равно от места проведения соревнований. Для бега с барьерами они могут проходить на стадионе или в манеже.

Таблица №1. Дисциплины бега с барьерами

Роль препятствий выполняют L-образные барьеры. Дело в том, что если смотреть на них сбоку, то они похожи на латинскую букву L. Такая форма позволяет снизить травмоопасность атлетов, в момент падения барьера. Вплоть до 1935 года барьеры имели Т-образную форму. Их было тяжелее сбить, и спортсмены часто падали из-за этого. Сегодня же, сбить барьер намного легче, но спортсмен потеряет драгоценные доли секунды. Чтобы опрокинуть барьер, атлет должен приложить силу 3,6 кг.

Барьерный бег зародился в Англии. Следует отметить, что родиной многих современных легкоатлетических дисциплин является именно Англия. Первые соревнование в беге с барьерами были проведены в 1837 году. В то время техника преодоления барьеров сильно отличалась от современной. А первое подобие сегодняшней техники бега с барьерами было продемонстрировано только в 1885 году. Первый олимпийский забег на дистанции 110 метров с барьерами был проведен в 1896 году. Тогда в нем приняло участие всего 8 легкоатлетов. Первые олимпийские соревнования в беге с барьерами среди женщин были проведены ровно через 24 года.

Правила барьерного бега

Прежде чем разбирать технику и другие особенности бега с барьерами, следует ознакомиться с его правилами. Что касается бега по основной дистанции, то здесь различия в правилах с гладким бегом практически отсутствуют. Атлет должен стартовать по сигналу и двигаться к финишной черте строго по своей дорожке. В случае если спортсмен намеренно выбежит за пределы своей дорожки или опрокинет на соседнею барьер, то к нему будут применены дисциплинарные взыскания.

Есть ряд нехитрых правил и касательно преодоления барьеров. В первую очередь, спортсмен должен обязательно полностью перешагнуть препятствие, а значит, запрещается проносить ногу сбоку барьера. Несмотря на то, что ронять барьер не запрещается правилами, ведь спортсмен и так теряет на этом время, намеренное сбивание барьера запрещено. Кстати, второе правило появилось относительно недавно. Раньше ронять барьер запрещалось правилами и засчитывались только «чистые» забеги. Когда судьи поняли, что при задевании барьера атлет теряет время, это правило отменили. Но почти сразу же после отмены этого правила, некоторые атлеты стали намеренно сбивать барьеры руками и ногами. После этого и был введен настоящий запрет на специальное опрокидывание барьеров.

В зависимости от дистанции и пола атлетов существуют различия в расстановке барьеров по дистанции. На протяжении всей дистанции они расставляются равномерно. Для забегов на 50, 60, 100 и 110 метров по прямой, а для 400 метров по всему кругу.

Таблица №2. Расстановки и характеристики беговых барьеров

Техника барьерного бега

Барьерный бег намного сложнее гладких дистанций в техническом плане. Барьерист должен не только технично бежать, но и уметь правильно преодолевать препятствия. Техника барьерного бега состоит из 4 главных элементов или этапов:

1 Этап: Старт и разгон

На этом этапе атлет должен принять правильное положение на старте и набрать максимальную скорость за первые 13 или 45 метров, в зависимости от дистанции. На 4-5 шаг спортсмен должен выпрямить корпус и приготовиться к преодолению первого барьера. Фаза старта и разгона заканчивается примерно за 2 метра до барьера и в момент выноса маховой ноги.

2 Этап: Преодоление первого барьера

Именно от качества его преодоления в большей мере будет зависеть успех в забеге. Именно после первого барьера задается ритм всего забега, который необходимо поддерживать на протяжении всей дистанции. Некоторые считают, что барьерный бег – это перепрыгивание через препятствие, но это не так. Среди профессиональных спортсменов можно услышать только выражение «преодоление барьера» или «перешагивание».

Главной задачей атлета во время толчка ногой является не выпрыгивание вверх, а максимальное продвижение вперед. Преодоление барьера осуществляется не за счет прыжка, а за счет переноса маховой ноги через препятствие. Для этого барьеристы обязаны уделять очень много тренировочного времени растяжке, ведь без нее даже самые длинноногие и высокие атлеты не смогут перешагнуть через барьер. Непосредственное преодоление барьера выполняется в 3 этапа.

Первый называют атакой. На этом этапе маховая нога поднимается и затем выпрямляется так, чтобы бедро было параллельно горизонтальной плоскости. Для удачной атаки барьера расстояние толчковой ноги до него должно составлять примерно 2 метра. Переход через перекладину осуществляется путем отрыва толчковой ноги и переноса ее через перекладину. В этот момент маховая нога направляется вниз.

Сход должен осуществляться на носок с дальнейшим перекатом на пятку. В этот момент следует стараться не наклонять корпус тела назад, а держать его прямо. В противном случае, будет сильно падение скорости. Если все фазы преодоления препятствия были выполнены правильно, то контакт маховой ноги с дорожкой будет примерно в 130 см от барьера. Причем первый шаг после барьера должен быть самый короткий.

Таблица №3. Преодоление барьера

3 Этап: Движение по основной дистанции

Если соревнования проходят в летний сезон, то до конца дистанции остается еще 9 барьеров. Техника их преодоления будет точно такая же, как и первого. Вся дистанция должна проходить в одном и том же ритме, даже, несмотря на падение барьеров.

4 Этап: Финиширование

Финиширование ничем не отличается от финишных метров на других спринтерских дистанциях. Этот этап начинается с момента преодоления последнего барьера. Если техника их преодоления и ритм были соблюдены, то финишная скорость атлета будет достаточно высокой.

Как правильно подготовиться к барьерному бегу?

Барьерный бег – очень сложная дистанция, которая требует больших усилий и долгих тренировок, которые будут направлены на отработку различных аспектов данного вида легкой атлетики. В первую очередь, начинающего барьериста следует познакомить со всеми этапами прохождения дистанции и наглядно их показать. Подготовительный этап не сильно будет отличаться от подготовки к гладкому бегу. Значительную часть тренировок на этом этапе будут составлять силовые, тренировки выносливости, скорости и гибкости. Обязательно следует освоить технику старта с колодок.

Что касается специальных тренировок для преодоления барьеров, то их необходимо включать в программу только после того, как спортсмен обладает уже достаточной физической подготовкой. На данном этапе необходимо научиться правильно преодолевать барьеры, выработать чувство ритма. Только регулярные тренировки смогут способствовать выработке всех необходимых качеств барьериста.

Поймай свой ритм вместе с олимпийским чемпионом Дароном Роблесом:

Заключение

Барьерный бег – та дистанция, в которой решающую роль играет реакция спортсмена, умение преодолевать препятствия без снижения скорости, а напротив, уметь разгоняться в момент перешагивания барьеров. Причем не следует путать с бегом с препятствиями. Это зрелищная и непредсказуемая дисциплина, с другой же стороны очень травмоопасная. Барьерный бег развивает силу, выносливость, координацию, скорость и прыгучесть. Причем барьеристы могут практически на равных соревноваться со спринтерами в гладких бегах, а спринтер вряд ли сможет составить серьезную конкуренцию в беге с барьерами.

Какие особенности

техники барьерного бега Вы можете

отметить?

Какова последовательность

обучения технике барьерного бега?

Техника бега с барьерами включает в себя старт и стартовый разгон, бег по дистанции с преодолением барьеров, финиширование.

Старт

и стартовый разбег.

Бег

(110 м с/б) начинается с низкого старта с

применением

стартовых колодок. Низкий старт в

барьерном беге значительно

сложнее, чем в гладком: барьерист должен

на ограниченном

пространстве (13,72 м) набрать максимально

возможную скорость бега и эффективно

преодолеть 1-ый барьер. На первых метрах

стартового разбега барьерист выпрямляется

значительно

быстрее, чем спринтер: уже к 8-10-му метру

дистанции он

должен иметь такое беговое положение,

из которого удобно атаковать

1-й барьер.

Бег

по дистанции

состоит из преодоления 9 «барьерных

блоков»,

каждый из которых включает 3 беговых

шага, выполняемых в

определенном темпе и ритме, и преодоление

барьера.

Преодоление

препятствия

–

наиболее сложный элемент техники

барьерного бега. Оно начинается с

отталкивания, при котором

толчковая нога ставится на грунт с носка

несколько быстрее, чем

в предыдущих шагах. Это позволит атаковать

барьер при высоком

положении ОЦМТ и наименьшей потере

скорости. Угол отталкивания

должен быть 65-70°. Все действия барьериста,

начиная

с отталкивания, называют «атакой»

барьера

(рис.12).

Одним

из важных элементов при «атаке» барьера

является движение

маховой ноги. Оно осуществляется согнутой

в колене ногой

достаточно быстро и направлено

вперед-вверх. К моменту окончания

атаки маховая нога должна выпрямиться

за счет хлестообразного

движения голени. Такое движение маховой

ноги способствует

созданию наиболее высокой горизонтальной

скорости ОЦМТ

при входе на барьер.

Во

время атаки (в момент выпрямления маховой

ноги) барьерист

выполняет энергичный наклон туловища

вперед. Рука,

противоположная маховой ноге, в начале

атаки должна быть согнута в локтевом

суставе. По мере выпрямления маховой

ноги

рука распрямляющим движением посылается

вперед и

несколько

внутрь, ладонь направлена вниз. Некоторые

бегуны в атаке

выполняют движение двумя руками вперед.

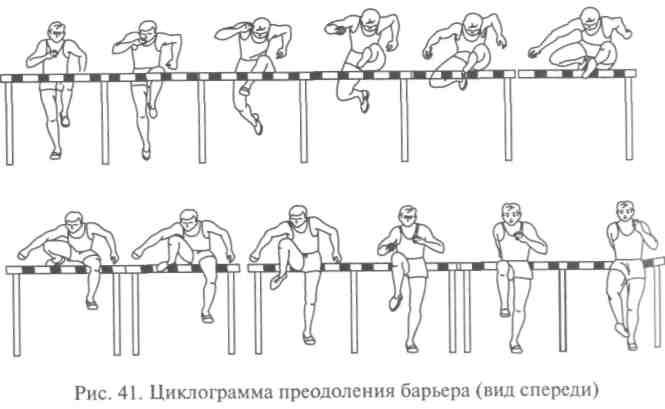

Рис.12.

Преодоление барьера в беге на 110 м

Толчковая

нога, сгибаясь в колене после отталкивания,

отводится

в сторону и быстро движется вверх-вперед.

Рука, противоположная

маховой ноге, должна отводиться в

сторону-назад-вниз. Рука,

одноименная маховой ноге, должна быть

согнута, как при обычном

беге, и двигаться вперед. При этом

необходимо сохранять

оптимальный наклон туловища.

Движения

барьериста после прохождения его ОЦМТ

над барьером

называют сходом

с барьера.

Приземление

маховой

ноги за барьером осуществляется

упруго на переднюю часть стопы выпрямленной

ноги. Толчковая

нога при сходе движется ускоренно

коленом вперед.

Руки

при сходе с барьера также совершают

активные движения,

перестраиваясь для работы, как в обычном

беге. При этом

рука, одноименная маховой ноге, быстро

выводится вперед, способствуя

быстрому движению толчковой ноги. Рука,

разноименная

маховой ноге, при отведении в крайнее

заднее положение сгибается

в локтевом суставе и далее совершает

движение, как в

обычном беге.

Такие

действия барьериста при преодолении

препятствия способствуют

меньшей потере скорости и создают

оптимальные условия

для быстрого бега между барьерами.

Бег

между барьерами

совершается

в 3 шага. Соотношения параметров

беговых шагов остаются практически

постоянными в беге

по дистанции и характеризуют специфику

ритма барьерного бега.

Так, первый шаг самый короткий, второй

–

самый большой, третий

–

на 15-25 см короче второго. Укорочение

последнего шага дает

возможность для более эффективной атаки

следующего барьера.

Бег

барьериста между барьерами должен быть

энергичным, но

и достаточно свободным, пластичным.

Финиширование

начинается после преодоления последнего

барьера

и является, по сути, спринтерским бегом.

Барьерист на этом

участке дистанции (14,02 м) должен

акцентировать внимание

на частоте и длине шагов, которые имеют

здесь важное значение

для достижения высокой скорости бега.

Следует избегать преждевременного

и чрезмерного наклона туловища на

финишном отрезке,

что может ухудшить результат.

Техника

преодоления барьеров в беге на 400 м в

основных своих

чертах практически не отличается от

техники преодоления препятствий

на коротких барьерных дистанциях

(рис.13).

Рис.13.

Преодоление барьера в беге на 400 м

Старт

и стартовый разбег.

В

беге на 400 м с барьерами старт выполняется

так же, как и в беге без барьеров. Стартовые

45 м (расстояние

до 1-го барьера) пробегаются спортсменами

за 20-23

беговых шага. Старт и стартовый разбег

находятся в прямой

зависимости от ритма бега по дистанции,

от количества беговых

шагов между барьерами.

Бег

по дистанции. Расстояние

между барьерами 35 м спортсмены

преодолевают на разных участках дистанции

за 13-17 беговых

шагов. Очень часто спортсмены используют

на дистанции смену

ритма, т.е. начинают дистанцию, выполняя

13 (мужчины) и 15

беговых шагов (женщины) между барьерами,

затем переходят на

14 и 16 шагов (соответственно). Барьеры на

последней прямой преодолевают

в 15, 17 и более шагов.

Преодоление

препятствия.

На

дистанции 400 м барьеристам приходится

бежать по двум прямым и двум поворотам.

Основную техническую

трудность для барьеристов представляет

бег по повороту.

При

беге по повороту барьеристам целесообразнее

бежать ближе к внутреннему краю беговой

дорожки, для чего выгоднее отталкиваться

правой ногой. В этом случае маховая нога

(левая) пройдет

над внутренним краем барьера, толчковая

–

над планкой барьера

без риска нарушить правила преодоления

препятствий.

Отталкиваясь

на барьер левой ногой при беге по

повороту, спортсмен,

чтобы не нарушить правила, вынужден

несколько отходить

вправо от края дорожки; таким образом,

ему приходится преодолевать

большую (на 2-5 м) дистанцию.

Высота

препятствий в беге на 400 м (91,4 см у мужчин

и 76,2

см у женщин) позволяет преодолевать их

без заметных колебаний

ОЦМТ в вертикальном и переднезаднем

направлении; наклон

туловища барьериста при преодолении

препятствия близок к беговому.

Работа

рук осуществляется таким образом, чтобы

сохранить равновесие

и удержать туловище в правильном

положении (при беге

по повороту наклон несколько внутрь);

при отталкивании правой

ногой на повороте необходимо удлинять

правой рукой движение

вперед-внутрь и укорачивать движение

назад-наружу, левая

рука удлиняет движение локтем назад-вверх

и укорачивает вперед-влево.

Финиширование.

Финишный отрезок (40 м –

1/10

часть дистанции)

преодолевается с полной концентрацией

усилий, с ускорением,

близким к спринтерскому бегу. Обычно

этот отрезок пробегается

за 15-17 шагов (мужчины) и за 17-20 шагов

(женщины).

Обучение технике барьерного бега.

Задача

1. Ознакомить

с техникой барьерного бега. Средства.

Наглядный пример бега барьериста высокой

квалификации, показ видеозаписи,

киносъемки с обязательной демонстрацией

целостного бега.

Задача

2. Научить

технике преодоления барьера.

Средства.

1. Специальные упражнения барьериста

на месте и в движении на дорожке (махи

ногами, наклоны вперед, выпады, «барьерный

шаг» и др.). 2. Стоя между барьерами и

опираясь на них руками, выполнение

подъема маховой ноги с продвижением

таза вперед. 3. Имитация атаки барьера,

поставленного у гимнастической стенки

или гимнастического коня, стопки матов;

с ударом стопой ноги в стену. 4. Перенос

толчковой ноги через барьер, стоя в

положении небольшого наклона вперед с

упором рук о гимнастическую стенку,

барьер. 5. Перенос толчковой ноги через

барьеры (4-5 шт.) последовательно,

продвигаясь сбоку от них.

Задача

3. Научить

ритмичному бегу между барьерами.

Средства.

1. Бег между заниженными по высоте

барьерами в 2 шага при их сближенной

расстановке (3-4 барьера). 2. Бег между

заниженными по высоте барьерами в 3 шага

при их сближенной расстановке. 3. Бег с

барьерами в 3 шага с постепенным их

повышением до стандартной высоты и

увеличением расстояния между ними.

Задача

4. Научить

технике низкого старта и стартового

разгона с преодолением барьеров.

Средства.

1. Бег с высокого и низкого старта с

преодолением 1-го барьера. 2.Бег с высокого

и низкого старта через 2-3 заниженных по

высоте барьера. Осваивается разбег при

несколько сближенных расстояниях между

барьерами.

Задача

5. Научить

технике барьерного бега в целом и

совершенствовать ее. Средства.

Разные варианты бега с барьерами на

сокращенной, стандартной и увеличенной

дистанциях. 1. Бег с низкого старта

через 2-4 барьера на сближенном и нормальном

расстоянии для отработки старта и

стартового разбега. Высота барьеров

может быть пониженной или стандартной.

2. Бег с высокого старта с 18-22 м разбега

через 5-б барьеров для освоения более

быстрого стартового разбега и ритма на

повышенной скорости (для бегунов на 110

и 100 м). 3.Бег с высокого или низкого старта

(13, 13,72 м) через 7-12 барьеров нормальной

или пониженной высоты с несколько

приближенными последними барьерами

для развития специальной выносливости

(для бегунов на 110, 100 м). 4. Различные

эстафеты с включением барьерного бега.

5. Групповые старты барьеристов. 6.

Групповые старты барьеристов со

спринтерами. 7.Участие в соревнованиях.