Греция, и в особенности Афины, по праву считается родиной этого состязания, популярного среди широких слоев населения, поскольку все началось здесь около 2500 лет назад (490 год до н.э.).

Марафон является одной из древнейших дисциплин Олимпийских игр, с течением времени он стал наиболее популярным соревнованием во всем мире, с миллионами спортсменов и болельщиков. Благодаря их участию в национальных и международных состязаниях в наши дни произошел расцвет этого вида спорта.

Греция, и в особенности Афины, по праву считается родиной этого состязания, которое было популярно среди широких слоев населения, поскольку все началось здесь около 2500 лет назад (490 год до н.э.). Оно было создано в память о пути, который проделал греческий воин, посланный с поля битвы при Марафоне в Афины с вестью о победе греков над персами.

Идея организации состязания принадлежит французскому филологу Мишелю Бреалю (1832-1915), убедившему своего друга Пьера де Кубертена включить его в программу первых Олимпийских игр, состоявшихся в 1896 году в Афинах, поскольку до этого (даже в древности) этой дисциплины не существовало.

Первый марафонский забег состоялся 10 марта 1896 года во время Первых общегреческих соревнований по легкой атлетике. Это был отборочный марафон для Олимпийских игр в Афинах. Его победителем стал Харилаос Василакос с результатом 3 часа 18 минут. А будущий призер Олимпийских игр, легендарный Спирос Лусис, пришел пятым; 23-летний водонос из Марусси взял реванш спустя несколько дней, 29 марта, выиграв первый марафон Олимпийских игр за 2 часа, 58 минут и 50 секунд.

Победа Луиса принесла ему огромную популярность в Греции; помимо оливкового венка Мишель Бреаль наградил его кубком. Этот кубок хранился в семье на протяжении 112 лет, а затем в 2012 году был выставлен на аукционе в доме Christie’» в Лондоне. После борьбы нескольких греческих организаций кубок достался Фонду Ставроса Ниархоса за 655 454 евро. Сегодня он хранится в Новом музее Акрополя в Афинах.

Марафонская дистанция изначально не была фиксированной. В Афинах соревнующиеся пробежали около 40 километров, как и на последующих состязаниях. А в 1924 году Международный олимпийский комитет установил длину дистанции — 42,195 метра. Сегодня обладателем лучшего результата среди мужчин на марафонской дистанции является кениец Денис Кипруто Кимето (2 часа, 2 минуты и 57 секунд), установивший рекорд 28 сентября 2014 года в Берлине. Среди женщин рекордсменкой является британская спортсменка Пола Рэдклифф — 2 часа, 15 минут и 25 секунд, ее рекорд был зафиксирован 13 апреля 2003 года в Лондоне.

В Греции соответствующие рекорды принадлежат спортсменам Спиросу Андриопулосу (2 часа, 12 минут и 04 секунды, 1988 год) и Марии Полизу (2 часа, 33 минуты и 40 секунд, 1988 год). Лучший результат на особенно сложной классической дистанции (Марафонская гробница — стадион «Панатинаикос» в Афинах) показал итальянец Стефано Бальдини, пробежав дистанцию за 2 часа, 10 минут и 55 секунд во время летних Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. Во время тех же состязаний новый женский рекорд установила японская спортсменка Мизуки Ногучи — 2 часа, 26 минут и 20 секунд.

До 1955 года международные марафонские соревнования на классической дистанции проводились очень редко. Тогда Греческая любительская легкоатлетическая ассоциация приняла решение о проведении международных соревнований каждые два года. Эта инициатива продержалась около 20 лет, но с середины 1970-х годов Международный афинский марафон утратил популярность.

С 1967 года забег был приурочен к Олимпийскому дню, а в 1972 году по предложению финских бегунов осенью стали проводиться народные состязания. В 1983 году они были переименованы в Марафон Мира и посвящены памяти спортсмена, победителя Балканских игр, миротворца и члена греческого парламента Григориса Ламбракиса.

Множество раз на марафонской дистанции проводились национальные состязания, а также здесь прошло пять важнейших соревнований, которые вошли в историю. В 1969 и 1982 годах — во время чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходил в Афинах; в 1995 году — 6ой за Международный кубок; в 1997 году здесь состоялся марафон шестого чемпионата мира по легкой атлетике («Афины-97»); и, конечно, марафон во время летних Олимпийских игр 2004 года.

Афинский марафон за последние годы приобрел немалый масштаб, в нем участвуют тысячи бегунов; организация этого мероприятия требует одновременного выполнения множества задач, чтобы все прошло надлежащим образом. Были усилены меры безопасности после трагического инцидента 15 апреля 2013 года в Бостоне, когда из-за взрыва бомбы погибли три человека и еще 264 были ранены.

Стоимость проведения последних соревнований в Афинах в ноябре 2015 года составила 1 650 000 евро. Во всех дисциплинах приняли участие более 40 тысяч бегунов (марафон, 5 километров, 3 километра). В то же время потребовалась помощь сотни органов государственного и частного сектора во главе с администрацией Аттики и муниципалитетов Афин и Марафона, а также более 2,5 тысяч добровольцев. Однако есть и определенная выгода для Федерации легкой атлетики, которая организует состязания, поскольку она располагает немалой суммой (500 тысяч евро) для расходов на свою социальную программу.

Великая сила марафона в Афинах заключается как раз в истории этого пробега, который хотят совершить хотя бы раз в своей карьере все знаменитые бегуны планеты. Но в то же время эта дистанция является и слабым местом состязания, в первую очередь из-за своей сложности (перепады высот). Она мало подходит для достижения новых рекордов, приносящих деньги профессиональным спортсменам.

Отличительной особенностью этого сложного состязания является тот факт, что многие знаменитые спортсмены, бегуны на дальние дистанции, не сумели дойти до финиша. Например, это случилось в 2004 году с такой известной спортсменкой, как Пола Рэдклифф: она вынуждена была сойти с дистанции, хотя впоследствии, в 2013 году, она же установила новый мировой рекорд.

Тем не менее вот уже несколько лет ожидает решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) просьба Греческой федерации легкой атлетики, чтобы мировым рекордом признавался только результат, достигнутый на классической марафонской дистанции. Путь, соединяющий Марафон с Афинами, был официально признан и Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS), у которой есть офис в греческой столице. Здесь она организует международные конференции и решает важные вопросы, связанные с беговым движением.

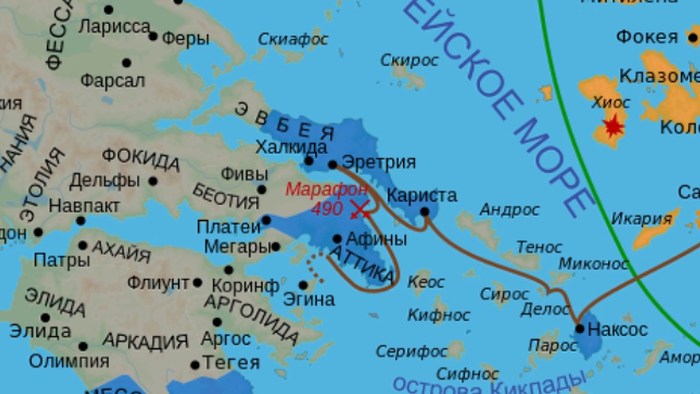

Битва при Марафоне – это одно из крупнейших сражений греко-персидских войн, состоявшееся 12 сентября 490 года до нашей эры неподалеку от греческого города Марафон, расположенного приблизительно в 42 километрах от Афин.

Вначале несколько слов об обстоятельствах, приведших к этой битве. Конфликт между греками и персами начался в 499 году, когда греческие полисы на территории Малой Азии, находящиеся под властью персидского царя подняли восстание. Восставшие попросили помощь у свободных греческих полисов. Но откликнулись лишь Афины и Эретрия, направившие на помощь 25 своих кораблей. Восставшим, совместно с афинянами удалось захватить и сжечь столицу лидийской сатрапии – Сарды. Однако персы подавили восстание и афинский экспедиционный корпус, понеся существенные потери, вынужден был вернуться восвояси.

Дарий. Изображение на вазе

Царь Дарий был взбешен. Он рассматривал случившееся как предательство афинян, которые в 507 году до нашей эры присягнули ему на верность и, вроде бы согласились признать суверенитет Персии над Афинами. Говорят, что каждый вечер, прислуживающий ему раб, должен был напоминать ему за ужином «Помни об Афинах». Кроме того, инцидент с Афинами был хорошим поводом для захвата всех разобщенных греческих полисов.

В 491 году до нашей эры Дарий отправил послов во все независимые полисы с требованием «земли и воды», то есть, изъявления покорности и признания власти персов. Большинство крупных полисов приняли эти требования. В Афинах же послы были преданы суду и казнены, а в Спарте их сбросили в колодец, предложив взять оттуда и землю и воду.

В 490 году персидская армия отправилась в Грецию. Первым объектом вторжения стала провинившаяся Эретрия, которую персы после недолгой осады взяли. Далее путь персов лежал на Афины.

По совету находившегося в составе их армии бывшего афинского тирана Гиппия персы высадились на равнине неподалеку от Марафона. Это решение имело ряд преимуществ. Во-первых, не нужно было рисковать, высаживаясь под Афинами в сфере действий афинского флота и афинской армии, которые могли напасть на армию вторжения.

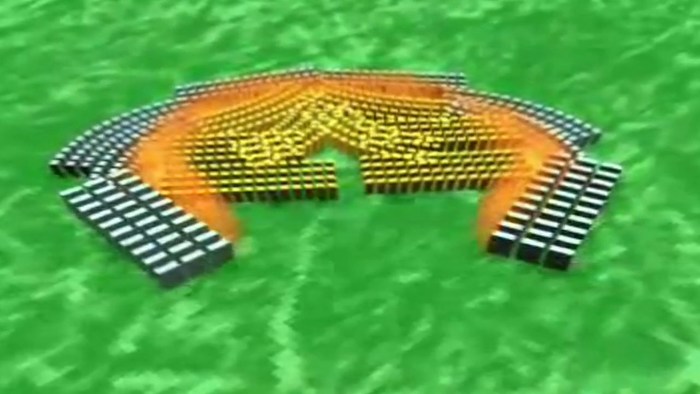

Персидские суда в Марафонской бухте. Реконструкция

Во-вторых, персы хотели за несколько дней привести войска в порядок, а кавалерийских лошадей откормить на богатых пастбищах Марафонской равнины, чтобы снять с лошадей стресс от морского путешествия, а после этого, по удобным дорогам, с отдохнувшей армией направиться под стены Афин.

Однако афиняне не стали ждать персов и отправили армию к месту персидской высадки – под Марафон, где и состоялась битва. Прежде чем описывать это сражение, я традиционно охарактеризую организацию, вооружение и командование двух противоборствующих армий.

Относительно численности персидской армии при Марафоне существуют различные мнения. Геродот не назвал количество персидских воинов, и это позволило разыграться фантазии последующим эллинским и римским историкам. У некоторых эта фантазия была воистину неуемной, потому что назывались цифры от ста до шестисот тысяч человек. Современные историки намного скромнее и оценивают численность персидской армии в 19 тысяч пехоты и 1 тысячу конницы.

Персидская конница участия в сражении не принимала. Поэтому о ней говорить не будем. Что же собой представляла персидская пехота?

Персидские воины. Реконструкция

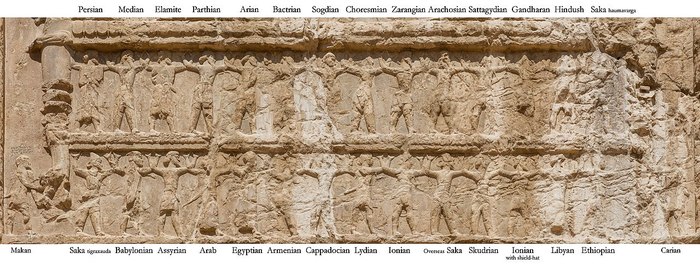

При Марафоне персидская армия состояла из персов и мидян, а также ополчений покоренных народов фракийцев, армян, сирийцев, представителей скифской народности – саков и других.

Персидские отряды представляли собой профессиональных воинов, по-преимуществу лучников и копейщиков, сравнительно неплохо подготовленных. Войско делилось на тысячи, которые, в свою очередь, делились на сотни, состоявшие из десятков (именуемых датхабам).

Каждый датхабам разворачивался в небольшую колонну во главе с датхапатисом (десятником). Он держал в руках щит – спару, представляющую собой прямоугольный кусок кожи, натянутый на плетеную основу из лозы; такой щит закрывал тело от плеча до лодыжки.

Датхапатис был вооружен копьем, длиной около одного метра восьмидесяти сантиметров. За десятником стояли воины его отделения, вооруженные луками.

Таким образом, фронт персидского войска представлял одну шеренгу копейщиков, закрытых большими щитами и 9 шеренг лучников. Если датхапатиса убивали, лучники оборонялись от наседающих врагов с помощью коротких мечей – акинаков, длиной в 40-60 сантиметров, возможно перенятых персами у скифов. Главным оружием пехотинца был лук, бивший на 150-200 метров и способный пробить на короткой дистанции панцири греков. Похоже, никаких защитных доспехов персы не имели, по крайней мере, их не заметно на многочисленных барельефах. Хотя, по мнению некоторых исследователей, персы могли носить эти доспехи под туникой.

Рельеф из Суз с изображением «бессмертных»

Элитную часть персидской армии составляли, так называемые «бессмертные», которых в персидской армии насчитывали 10 тысяч и их отряд, очевидно, был на поле боя при Марафоне. По одной из версий, это название произошло в результате того, что Геродот перепутал персидские термины «товарищи» и «бессмертные».

Другая версия объясняет происхождение названия тем, что, как только кто-то из «бессмертных» погибал, его заменяли другим, тем самым поддерживая число «бессмертных» постоянным.

Они были вооружены точно так же, как и прочие пехотинцы, лишь вооружение и одежда отличались богатой отделкой, часто изготовленной из золота. Кроме того, копье каждого датхапатиса «бессмертных» было украшено золотым гранатом, помещенным на противоположном от острия конце копья, для равновесия. У остальных членов его десятки эти гранаты были серебряными.

Как и бойцам многих профессиональных армий, персидским воинам был присущ высокий корпоративный дух и ясное понятие о воинской чести. Поэтому во многих сражениях они сражались весьма упорно, и это отметил даже Геродот (что для грека, презиравшего «варваров» сделать было весьма непросто).

Этническая принадлежность воинов армии Дария. Стела установлена на могиле Дария

Кроме персов и мидийцев персидское войско набиралось из подвластных народов, причем каждое из подобных военных соединений использовало свое традиционное оружие, построение и тактику.

По-видимому, многие из этих соединений включали лучников. Арабские лучники использовали составной лук, а фракийцы были вооружены маленькими круглыми щитами, метательными копьями и короткими кинжалами (возможно, что их отряды составляли основу многочисленной легкой пехоты). Кроме того, в состав армии были включены гоплиты из греческих городов Малой Азии, которые, как и прочие греки, составляли фалангу и по боевым качествам не уступали прочим греческим гоплитам.

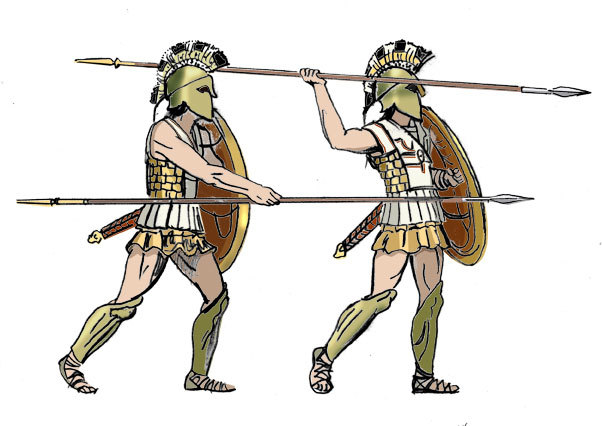

Численность греческой армии в Марафонской битве составляла 9 тысяч пехоты и тысячу всадников. В битве были представлена армия Афин и 400 воинов из союзного полиса – Платей. Афинская армия представляла собой народное ополчение граждан от 17 до 59 лет. Обычно армия состояла из конницы, в которой служили наиболее зажиточные граждане, тяжелой пехоты – гоплитов и легкой пехоты – пельтастов, рекрутировавшихся из беднейших граждан. В марафонской битве пельтасты участия не принимали. Все вооружения и амуниция воина приобретались за собственный счет. Очень сильной стороной афинской армии было высочайшее чувство патриотизма и некоторого презрения к армиям восточных «варваров».

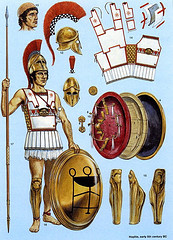

Вооружение гоплитов было совершенно единообразным, что выгодно отличало афинскую армию от разношерстной персидской.

Важной деталью снаряжения гоплита служил щит, под названием гоплон, от которого, собственно и пошло название гоплита. Гоплон представлял собой круглый, слегка выпуклый щит, делавшийся из дерева и целиком покрытый бронзой, диаметром от 80 до 100 см.

Он имел двойную ручку, состоявшую из кожаного ремня или металлической полосы по центру, под которую просовывали руку до локтя, и веревочной или кожаной рукоятки у противоположного края.

Гоплон с внутренней стороны

Щит можно было закрепить на предплечье, а его выпуклая форма позволяла носить его на плече. Такой щит носить было легче, чем щит с одной ручкой, хотя им нельзя было столь же свободно манипулировать.

Гоплон неизменно украшали гербом — мордами горгон, минотавров и других известных грекам чудовищ. Спартанцы же ввели строгое единообразие: на своих щитах они помещали только лямбду, начальную букву имени лакедемоняне.

Другой отличительной чертой снаряжения гоплита был шлем. Известны несколько типов греческих шлемов. Самым распространенным был шлем коринфского типа, полностью закрывавший голову и лицо. Он имел Т-образную щель для рта и глаз, а позднее и выступ для защиты носа.

В позднем коринфском варианте шлема были сделаны прорези для ушей, чтобы улучшить слышимость. Аттический шлем не закрывал лицо полностью, но имел прикрепленные пластины, защищавшие щеки. Кроме них употреблялся шлем иллирийского типа, защищавший голову и щеки, но не лицо.

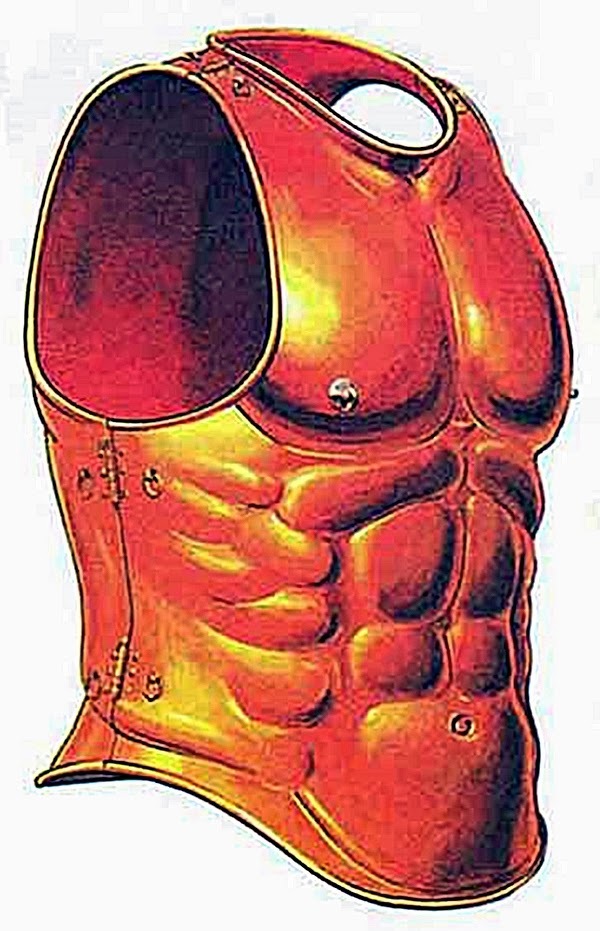

Из защитного вооружения следует отметить панцири двух типов. Первый тип – так называемый «мускульный» панцирь, стилизованный таким образом, чтобы подчеркивать, иногда в гипертрофированном виде – мускулатуру. Он состоял из нагрудной и спинной частей, скрепленных петлями, иногда с полукруглой, свисающей с передней части, пластиной для защиты паха.

Более поздний тип панцирей был изготовлен из нескольких слоев льняной ткани, склеенных вместе, толщиной около 5 сантиметров. Он состоял из корсета, закрывающего торс и плечи, а также юбки, закрывающей нижнюю часть живота, обычно разделенной на птериги (крылья), чтобы не сковывать движения.

Гоплит с копьем

Оборонительные доспехи гоплита завершали бронзовые наколенники, часто воспроизводившие мускулатуру ноги.

Основным оружием гоплита было копье – дори, диаметром в 5 сантиметров и длиной до двух с половиной метров с древком из ясеня или кизила с железным листовидным наконечником. Для уравновешивания на задней части древка был установлен еще один железный наконечник. Он служил противовесом, а также для уничтожения упавших врагов и вдобавок мог быть использован в бою, если основной наконечник ломался.

Ксифос. Современная реконструкция

Вооружение гоплита дополнялось мечом. Использовались два вида мечей: ксифос – прямой обоюдоострый меч длиной около 60 сантиметров и копис – меч, заточенный по внутренней грани клинка, для нанесения рубящих ударов. Мечи использовались как вспомогательное оружие ближнего боя, и употреблялись в исключительных случаях, основным же оружием гоплитов оставалось копье.

Главную силу армиям греческих полисов придавала фаланга – боевой строй тяжелой пехоты, представлявшее собой построение воинов в несколько шеренг. Гоплон прикрывал лишь левую часть воина, однако выдававшаяся часть гоплона прикрывала соседа слева, и в результате образовывался плотный ряд с перекрывающими друг друга щитами, при этом щит каждого воина прикрывал и незащищенный правый бок его соседа.

Все это сооружение, ощетинившееся копьями, давило всей массой на противника, и если его воины не были построены в фалангу, неизменно продавливала фронт врага, которому оставалось лишь убегать или погибать, не нанося ни малейшего урона противнику.

Ахиллесовой пятой фаланги были фланги. В случае удара противника во фланг фаланги строй ее ломался, и она была обречена на поражение. Поэтому фланги старались либо защитить кавалерией, либо еще лучше, найти такое поле боя, которое позволило бы обоим флангам фаланги упираться в естественные препятствия: овраги, реку, болото и тому подобное.

Поэтому, когда, во многих фильмах, показывают, как греческие гоплиты героически бьются в одиночку с врагом, копьями и мечами, а затем выигрывают битву – это неправда. Попробуйте сами, поскачите с мечом, имея на левой руке тяжеленный неповоротливый щит, удержанием которого занята вся рука. Да и в индивидуальном бою персидский профессиональный воин, наверное, будет посильнее греческого ополченца.

Сократ в битве при Потидее спасает раненого Алкивиада. Художник П. Басин

Вспомните мой рассказ о Сократе. В молодости он был скульптором, но в качестве гоплита участвовал в нескольких битвах, и в одной из них даже отличился. Думаю понятно, что у него было немного шансов победить в единоборстве профессионального персидского воина, который кроме битв ничем больше не занимался, имея к тому же, крайне неудобный для единоборства щит.

Реально бой происходил так. Фаланга мерной поступью двигалась вперед. Противник, видя перед собой щетину копий, против которой совершенно бесполезны и небольшой меч, и короткое копье, пытается отступать. Но ничего не получается – задние шеренги напирают. Поэтому фаланга просто хладнокровно убивает беззащитных противников, добивая упавших обратной стороной копья. Неизбежно начинается паника, управление войсками утеряно, каждый сам за себя. Все бегут, спасая свою жизнь.

А если дело дошло до индивидуальных стычек, как это показывают в фильмах – это сигнал того, что строй фаланги сломан и скорее всего, эта фаланга будет уничтожена.

Описание спартанской фаланги дал Ксенофонт, но вот как были устроены фаланги других греческих полисов, мы не знаем. Известно лишь, что афинское войско было поделено на 10 таксисов, под командованием таксиархов, которые представляли десять афинских демов. Численность таксисов, естественно была разной, в соответствии с различной численностью граждан в деме.

Из описания противоборствующих армий понятно, что для достижения успеха персидская армия должна была навязать бой грекам на дальней дистанции. В ближнем бою шансы выстоять против напора греческой фаланги были крайне невелики, и противостоять решительной атаке тяжелой пехоты они не были способны. Будучи вовлеченными в рукопашный бой с греками или македонянами, персы оказывались в невыгодном положении из-за отсутствия доспехов и вследствие отсутствия боевой слаженности и дисциплины на поле боя.

Что касается командования персидской армии, то здесь все было благополучно. Командующим был назначен сын сатрапа Лидии и племянник Дария Артаферн, то есть, имел место явный непотизм, поскольку критерием при выборе командующего были не деловые качества, а степень родства с царем. Однако вторым командующим назначили Датиса – опытнейшего военачальника, принявшего участие во многих битвах. Он и руководил персидской армией при Марафоне, то есть в персидской армии было обеспечено четкое единоначалие.

Намного более кислым было положение в афинской армии, и вызвано это было некоторыми издержками афинской демократии. Здесь, как и в прочих отраслях государственного механизма, управление осуществляла коллегия из 10 стратегов. Решения принимались коллегиально, и ни один командир не имел большего веса, чем другой. Причем, армией стратеги управляли по-очереди, и если бы битва пришлась бы на тот момент, когда очередь командовать досталась бы полному неумехе, афинянам пришлось бы несладко. Среди стратегов выделялся Мильтиад – афинский гражданин и тиран Херсонеса Фракийского. Ему, в конце концов, и довелось командовать афинской армией в битве под Марафоном.

Место битвы под Марафоном сегодня

Место боя – Марафонская равнина располагалась на берегу залива Марафон.

Имеет форму серпа, длиной около 9 километров, шириной от двух, до трех с половиной километров. Часть равнины занимает обширный овраг и болото, непригодные для ведения боевых действий и это сделало весьма затруднительной атаку персидской кавалерии, которая так и не приняла участие в битве.

Итак, в начале сентября 490 года до нашей эры, афинская армия, в сопровождении союзников из Платей заблокировала выход из равнины Марафона чтобы не дать персам двинуться вглубь страны.

Памятник Филиппиду по дороге в Марафон

Афиняне направили также выдающегося бегуна Филиппида в Спарту с просьбой о помощи. Спартанцы обещали послать 2000 воинов, но немного погодя. Как раз в это время они отмечали праздник Карнейа в честь Аполлона Карнейоса, продолжавшийся до полнолуния. На период празднования объявлялся «священный мир» и спартанцам было запрещено вести боевые действия до его окончания. Спартанцы могли выступить лишь после восхода полной луны, и это задерживало выход спартанского войска, по крайней мере, на несколько дней.

Две армии стояли на марафонской равнине уже пять дней, и ни одна из них не решалась начать боевые действия. Почему не нападала персидская армия, остается лишь гадать, хотя некоторые исследователи высказали на этот счет несколько предположений. По их мнению, персы решили сковать греческую армию на Марафоне, а свою кавалерию погрузить на суда и направить под Афины, с тем, чтобы захватить их внезапным ударом. Якобы греческая армия ударила тогда, когда стало ясно, что персы грузят коней на корабли. Этим и объясняется отсутствие кавалерии на поле битвы.

В афинской армии, когда стало ясно, что поддержки от Спарты в ближайшее время не будет, часть военачальников стали отстаивать мысль о необходимости отказаться от битвы и отвести армию для обороны Афин.

На военном совете мнения разделились: пятеро членов коллегии стратегов высказались за отказ от битвы, другие пятеро, во главе с Мильтиадом высказались за немедленное начало битвы, не дожидаясь помощи от спартанцев. Поскольку голоса разделились поровну, все зависело от еще одного члена совета – полемарха Каллимаха. Здесь снова необходимо дать разъяснение; полемарх – это один из членов коллегии архонтов, собственно третий архонт, возглавлявший армию. Но коллегия архонтов возглавляла правительство Афин в более ранние времена, а к моменту описанных событий, эта коллегия власти особой уже не имела, вопросы руководства армией целиком находились в руках коллегии стратегов, а должность полемарха была почти церемониальной, схожей с ролью президента в парламентских республиках. Но, тем не менее, полемарх традиционно считался членом военного совета и его голос учитывался. Мильтиад выступил на совете с пламенной речью и убедил Каллимаха. Было принято решение дать сражение.

На следующий день очередь командовать армией дошла, наконец, до Мильтиада, который и дал команду начинать сражение.

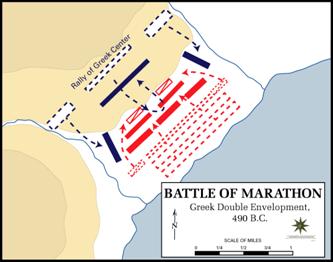

Мильтиад выстроил фалангу в линию, равную ширине персидского фронта, так что оба фланга фаланги упирались в естественные препятствия – овраг и болото.

Линия греков была неравномерной. На флангах фаланга состояла из восьми шеренг, а центр был ослаблен – всего четыре шеренги.

По-видимому, это было не результатом какого-то глубокого стратегического замысла, а диктовалось необходимостью – греческих войск не хватало, чтобы составить полноценную фалангу по всему фронту. На левом фланге греческого войска сражались платейцы, правым флангом командовал Каллимах.

Греческие войска устремляются вперед в битве при Марафоне. Художник Ж. Рочегросс

У персов же наиболее сильным был центр, там стояли «бессмертные» и другие наиболее подготовленные войска. Между боевыми линиями греков и платейцев был около полутора километров. Перед греками стояла задача как можно скорее сблизиться с персидской линией, чтобы избегнуть потерь от огня лучников, ведь любая задержка могла сделать эти потери невосполнимыми. Геродот сообщает, что греки преодолели пространство между ними и персами бегом.

Однако большинство исследователей считают, что большую часть расстояния греки шли быстрым шагом, а побежали на последних двухстах метрах, то есть с дистанции, когда обстрел из луков становился смертоносным. При этом грекам удалось не сломать строй фаланги.

Естественно на флангах фаланга начала теснить персов, но сильный персидский центр выдержал удар ослабленной фаланги и, в свою очередь, персы начали наступать. И вот здесь было принято решение, определившее исход битвы.

Греческие войска на флангах прекратили фронтальное наступление, поскольку персы, попавшие под удар фаланги первыми, были деморализованы, бежали с поля боя и начали грузиться на корабли. Греческая фаланга развернулась и ударила по флангам и тылу центральной персидской группировки, которая вскоре была окружена.

Окруженные персы также утратили способность к сопротивлению, и единственной их заботой было прорваться сквозь строй греков и добежать до кораблей.

После разгрома центральной группировки персов, греки двинулись к месту стоянки персидских кораблей, и даже захватили семь из них, прежде чем персидский флот сумел сняться с якоря и спасти остатки персидского войска от полного уничтожения.

Персы потеряли 6400 бойцов, греки – 192 человека убитыми, причем значительная часть из них погибла от стрел лучников во время сближения с войском персов.

Убитые греки были удостоены высочайшей почести – быть погребенными на поле боя и сейчас на марафонском поле высится курган Сорос – место захоронения 192 афинян.

Но опасность еще не была до конца устранена. Отчалив от Марафона, персидский флот отправился по направлению к мысу Сунион, чтобы обогнув его, захватить Афины. Поэтому победителям при Марафоне не суждено было отдохнуть. Оставив два таксиса во главе с Аристидом для охраны пленных и военных трофеев, греческая армия совершила форсированный марш к Афинам. Когда персы достигли Фалерской бухты вблизи Афин, где собирались высадиться, то обнаружили, что афинская армия снова стоит перед ними. Увидев, что город надежно охраняется, персы не решились на сражение и отплыли восвояси.

Поражение не имело для персов особого значения, слишком уж огромными ресурсами обладало Персидское государство. Персия начала собираться с силами и при сыне Дария – Ксерксе, возобновила попытки завоевания греческих полисов.

Греческий гоплит и персидский воин

Для греков победа при Марафоне означала гораздо больше, чем для персов, в первую очередь в духовном плане. Был развеян миф о непобедимости персов, битва при Марафоне значительно подняла боевой дух греков и я думаю, что без победы при Марафоне греческим полисам вряд ли удалось одержать конечную победу в греко-персидских войнах.

С битвой при Марафоне связано несколько легенд. Наиболее известную из них сообщил Плутарх, писавший почти через 600 лет после нее. По его словам, после победы при Марафоне, Мильтиад отправил гонца Евкла в Афины с вестью о победе. Пробежав сразу же после боя 42 километра, он добежал до Афин и, выкрикнув «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» и упал замертво.

Последующие сочинители отождествили Евкла с Филиппидом, о котором упомянул Геродот, сообщая, что он был направлен в Спарту за помощью.

Конечный вариант в описаниях позднейших историков выглядел так: Филиппид пробежал более 200 километров до Спарты, вернулся назад и сразу же принял участие в сражении и затем был послан в Афины. Изможденный организм просто не выдержал такой нагрузки, и Филиппид после последней пробежки умер. Эта легенда дала название спортивной дисциплине – марафонскому бегу (бегу на 42 километра 195 метров).

Следует отметить, что этот рассказ, несомненно, легендарен и не имел места в реальности. Не было необходимости отправлять каких либо гонцов, если вся афинская армия после боя форсированным маршем возвратилась в Афины.

Филиппид сообщает о победе после битвы при Марафоне. Художник Л.-О. Мерсон

И в завершение, хочу пригласить всех, интересующихся историей, пересмотреть мои ролики на Ютубе, сосредоточенные на канале “Mihnik” https://www.youtube.com/channel/UCg3j5quaczAxjDnSdz9ropA

По материалам сайта http://www.olympichistory.info/s1896.html

История марафонского бега началась почти 2500 лет назад.

Тогда у селения Марафон, к северу от столицы Греции — Афин, в кровавой битве столкнулись войска персидского царя Дария и греческого полководца Мильтиада.

Несмотря на численное превосходство персов, победа осталась за греками.

Обрадованный Мильтиад вызвал своего самого быстроногого воина и приказал ему: «Беги в Афины и сообщи о долгожданной победе». Больше 40 километров мчался без передышки гонец от Марафона до Афин. Вбежав на рыночную площадь столицы, он успел крикнуть: «Радуйтесь, мы победили!» – и на глазах у народа упал замертво. Легендарный подвиг молодого греческого воина вошел в историю.

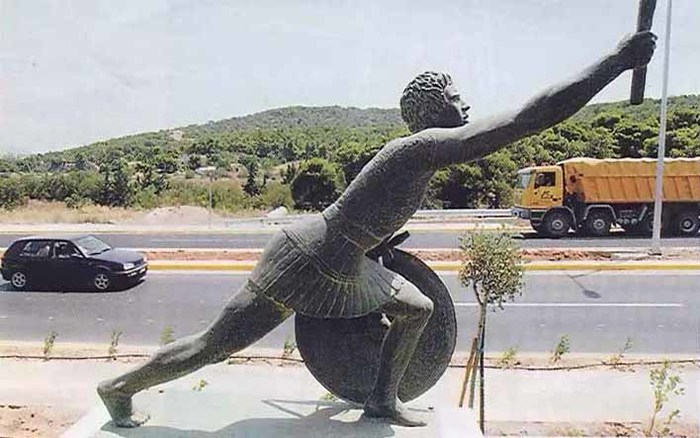

Памятник Фидиппиду у дороги Марафон-Афины.

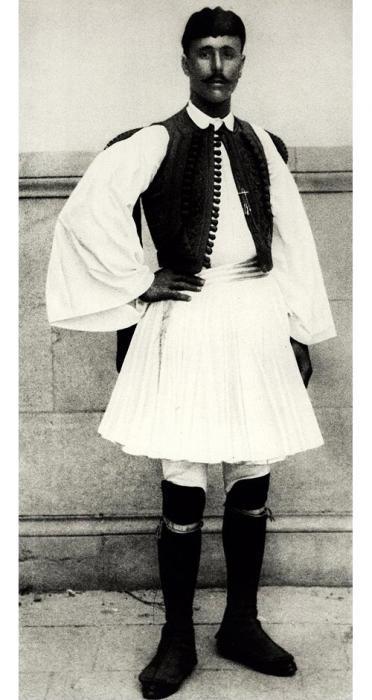

На первых Олимпийских играх современности в 1896 году проходивших в Афинах было принято решение о проведении забега по тому самому маршруту от Марафона до Афин, где бежал легендарный воин Фидиппид .

Победителем первого в современной истории Марафона стал Спиридон Луис преодолевший дистанцию в 40 километров за 2 часа 58 минут.

Обратите внимание, что на первых олимпийских играх современности дистанция была именно 40 км, а не 42 км 195 м как сейчас.

Старт забегу был дан в городе Марафон, а финиш на Мраморном стадионе Афин.

Известный Российский и Советский историк Николай Альбертович Кун автор книги «Мифы Древней Греции», в одной из своих работ посвященных Олимпийским играм писал что Спиридон Луис за свою победу получил следующие награды:

«Золотой кубок, учрежденный французским академиком Мишелем Бреалем, настоявшим на включении в программу Игр марафонского бега, бочка вина, талон на бесплатное питание в течение года, бесплатный пошив платья и пользование услугами парикмахера на протяжении всей жизни, 10 центнеров шоколада, 10 коров и 30 баранов.»

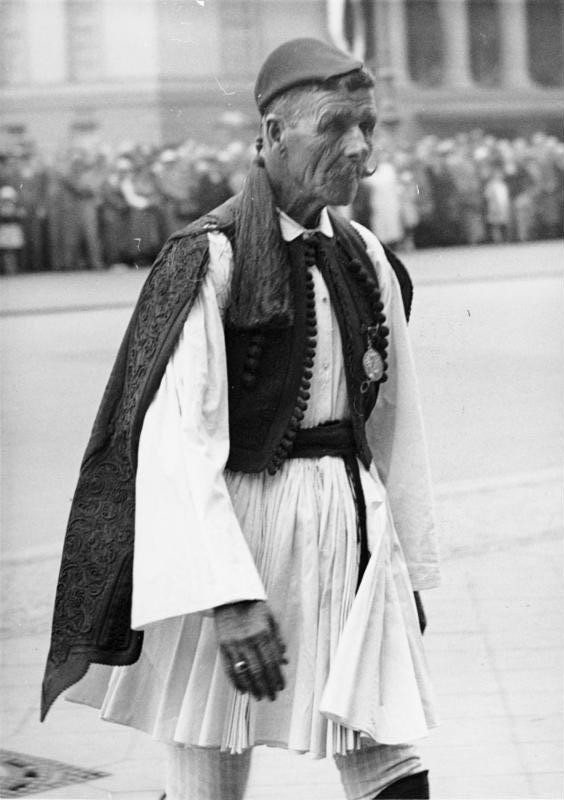

Ровно через 40 лет после своего триумфа Спиридон Луис стал почетным гостем Олимпиады в Берлине. Во время церемонии открытия игр он вручил Гитлеру лавровую ветвь мира

Спиридон Луис 40 лет спустя. Берлин 1936 год.

В дальнейшем Марафонский бег был включен в программу всех летних Олимпийских игр, а так же стал одной из наиболее популярных и зрелищных дисциплин легкой атлетики.

До 1984 года Марафон бегали исключительно мужчины. Сегодня его бегут и представительницы прекрасного пола.

На сегодняшний день мировой рекорд в Марафоне принадлежит Кенийскому бегуну Деннису Киметто. 28 сентября 2014 года он пробежал дистанцию Берлинского марафона за 2 часа 02 минуты 57 секунд.

Среди женщин сильнейшей спортсменкой является бегунья из Великобритании Пола Рэдклифф.

Её мировой рекорд 2 часа15 минут 25 секунд был установлен 13 апреля 2003 года в Лондоне.

Очередную революцию в военном деле совершили в V-IV веках до нашей эры греческие города-полисы. Главной ударной силой их войска стали не конники или лучники, а плотно сомкнутый строй пеших копьеносцев, получивший название «фаланга». Некоторая неповоротливость такого построения искупалась тем, что его почти невозможно было пробить ни конницей, ни обычной пехотой. Тактическое изобретение царствовало на полях сражений около 300 лет.

Само по себе слово «фаланга» не означает ничего особенного (произошло от греческого «ствол дерева», который она действительно отдалённо напоминает). А вот внутреннее содержание нового военного термина было очень любопытным. Если говорить упрощенно, фаланга — плотная «живая стена» из щитов и длинных копий, медленно, но неотвратимо двигавшаяся на врага. Глубина построения фаланги варьировалась в зависимости от ситуации, но классическим считается строй в восемь рядов.

Греческая фаланга. Современная иллюстрация.

Однако у этого построения изначально был серьезный недостаток. Фаланга, практически непробиваемая с фронта (особенно безнадежны попытки бросаться на нее конницей — получится просто месиво из людей и лошадей), оказалась очень уязвимой при атаке с флангов и с тыла. К тому же, она была довольно медлительной: перестроение такой «стенки» требует времени, да и тяжелое вооружение фалангитов (копье, щит, доспехи, на всякий случай — короткий меч) не способствует скорости. Но греческие полководцы нашли выход: они старались выбрать место для боя таким образом, чтобы растянуть фалангу по всей ширине фронта и исключить возможность её обхода. Именно так афинский военачальник Мильтиад одержал победу в первом крупном сражении греко-персидских войн — битве при Марафоне 12-го или, по другим источникам, 13 сентября 490 г. до н.э.

О размерах армий противоборствующих сторон историки спорят до сих пор. Традиционно считается, что войска Афин вместе с небольшим отрядом из города Платеи насчитывали около 10-11 тысяч человек, армия Персии под командованием военачальников Датиса и Артаферна была чуть ли не в 10 раз больше. Немецкий исследователь Ганс Дельбрюк путем скурпулезного подсчета установил, что Афины могли выставить на поле боя примерно 5 тысяч бойцов, плюс тысячный отряд из Платей. Соответственно, вполовину уменьшается и численность персидской армии. Не подлежит сомнению, что у персов было серьезное количественное превосходство, а в пользу их противников играли более современная тактика и боевой дух: сражение развернулось на территории Греции, воины Мильтиада защищали родину.

Битва при Марафоне 12 или 13 сентября 490 г. до н.э. Схема сражения.

В построении греков заключается главный тактический нюанс битвы. Мильтиад растянул фалангу почти по всей ширине поля битвы, по некоторым данным — на 4-5 тысяч шагов. Но от глубины построения в 8 рядов пришлось отказаться — не хватало людей. И тогда афинский военачальник применил остроумный прием. Сильнейшие его отряды встали на флангах, глубиной в 5-6 рядов, в то время как фаланга в центре насчитывала всего 2-3 ряда. Греки первыми двинулись в атаку — это объяснялось тем, что основу персидского войска составляла легкая пехота и лучники. Первых из них нужно было как можно скорее лишить свободы маневра, а вторых — сделать бесполезными в ближнем бою, чтобы они не могли расстрелять гоплитов (так называли в Греции тяжеловооруженных пеших бойцов) издалека.

Битва развернулась в соответствии с планом Мильтиада. Персы, стесненные со всех сторон стеной из щитов и копий, направили свой контрудар в центр — самое слабое место греческого войска. Им удалось прорвать строй в нескольких местах. Но в то же время мощные «крылья» армии Мильтиада опрокинули противников на флангах. После этого они хладнокровно развернулись и ударили на прорвавшихся в центре персов с двух сторон. Под угрозой окружения персидское воинство срочно ретировалось к кораблям, с которых оно перед боем высаживалось на побережье Греции. Афиняне и платейцы преследовали врагов, жестоко расправляясь с ними. Они успели захватить шесть-семь судов, но большей части персов удалось уйти от погони — все-таки фаланга, как уже говорилось, не создана для быстрых маневров. Тем не менее, разброс потерь при Марафоне — весьма существенный: персы потеряли убитыми около 6,4 тысяч воинов, греки — всего 192 человека.

Мильтиад Афинский. Рисунок с древнегреческой скульптуры.

По-своему любопытны, хотя и не имеют прямого отношения к тактике, события после битвы. Персидские полководцы попытались воспользоваться ситуацией и организовать морской рейд на Афины, временно оставшиеся без защиты. Греческому войску пришлось в буквальном смысле бегом возвращаться к родному городу. Мильтиад успел вернуться в Афины до прихода персов. Отсюда впоследствии пошла легенда о марафонском бегуне, который преодолел около 40 километров, чтобы сообщить согражданам весть о победе. А спортивная дисциплина «марафонский бег» и поныне числится в программе Олимпийских игр.

Каре русской пехоты XVIII-начала XIX веков. Реконструкция.

Марафон, Греция

История Древней Греции

Другие Археологические Памятники

Транспорт

Где поесть

Отели, хостелы и прочие

Описание Марафонa

Марафон (греч.

Μαραθώνας) – это город в Греции известный как место битвы при

Марафоне в 490 г. до н.э., в котором сильно превосходящая персидская

армия была разбита афинской армией. Курган (греческий Τύμβος) из 192

афинянских воинов, погибших в битве, также называемый «Сорос» был

установлен возле поля битвы. Сегодня он находится на черте

прибрежной равнины. Курган сегодня отмечен мраморной мемориальной

стелой и окружен небольшим парком.

История

Название «Марафон» (Μαραθών) происходит от травы укропа, называемого

марафоном (μάραθον) или марафосом (μάραθος) на древнегреческом

языке, поэтому марафон буквально означает «место, полное укропа».

Нет, укры к этому место никакого отношения не имеет. Считается, что

город Марафон изначально был назван так из-за обилия растений укропа

в этом районе.

После того, как Мильтиад (генерал греческих сил) победил персидские

силы Дария, персы решили отправиться из Марафона в Афины, чтобы

захватить незащищенный город. Мильтиад приказал всем своим

гоплитским силам вернуться в Афины так что к тому времени, когда

прибыли войска Дария, они увидели, что их ждут те же греческие силы.

Название спортивной дистанционной гонки на выносливость, «марафон»,

происходит от легенды о Фейдипидесе, греческом солдате и бегуне,

который был отправлен из Марафона в Афины, чтобы объявить, что персы

были побеждены в битве при Марафоне. Добежав до Афин, он успел

крикнуть: «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» и упал замертво. Эта

легенда не подтверждается документальными источниками; согласно

Геродоту, Фидиппид (греч. Φειδιππίδης) был гонцом, безуспешно

посланным за подкреплением из Афин в Спарту и преодолевшим дистанцию

в 230 км менее чем за два дня. Легенда о том, что он пробежал из

Марафона в Афины, впервые появилась у Плутарха в эссе «Слава Афин» в

первом веке нашей эры (более чем через 550 лет после реальных

событий).

История Марафона

Название «Марафон» (Μαραθών) происходит от трав укропа, называемого

марафон (μάραθον) или марафос (μάραθος) в древнегреческом, поэтому

Марафон буквально означает «место, полное укропов». Считается, что

город был назван так из-за обилия растений укропа в этом районе.

Древний город Марафон входил в союз четырех городов, четырёхградье;

дем принадлежал к филе Леонтиде. Согласно Павсанию, Марафон назван в

честь героя Марафона. Согласно Дикеарху, Марафон назван в честь

Марафа из Аркадии. В мифах Марафон известен марафонским быком,

которого поймал Тесей.

В древности Марафон (древнегреческий:

Μαραθών) занимал небольшую равнину на северо-востоке древней Аттики,

которая содержала четыре поселения: Марафон, Пробалинтус, Трикорит и

Эноэ, которые первоначально образовали Тетраполис, один из 12

районов, на которые была поделена Аттика. до времени Тесея. Здесь,

как говорят, правил Ксутус, который женился на дочери Эрехтея; и

здесь Гераклиды нашли убежище, когда были изгнаны из Пелопоннеса, а

также побежденный Еврифей. Марафонцы утверждали, что были первыми

людьми в Греции, которые оказали божественные почести Гераклу,

который возвел святилище на равнине. Марафон также отмечается в

легендах о Тесее, который покорил свирепого быка, который раньше

опустошал равнину. Марафон упоминается в «Одиссее Гомера» таким

образом, это означает, что он был тогда важным городом. В мифологии

его название происходит от одноименного героя Марафона, которого

Павсаний описывает как сына Эпопея, короля Сициона, который бежал в

Аттику из-за жестокости своего отца, Плутарх называет его

Аркадианцем, который сопровождал Диоскура в их экспедиции в Аттику.

Он добровольно принес себя в жертву перед битвой.

После того как Тесей объединил 12 независимых районов Аттики в одно

государство, имя Тетраполис постепенно вышло из употребления.

Немногие места получили такую знаменитость в мировой истории, как

Марафон, благодаря победе, которую афиняне одержали здесь над

персами в 490 году до нашей эры (Битва за Марафон). После того, как

Мильтиад (генерал греческих войск) победил персидские войска Дария,

персы решили отплыть из Марафона в Афины, чтобы разграбить

незащищенный город. Мильтиад приказал всем своим отрядам идти

обратно в Афины в два раза быстрее, чтобы к тому времени, как

прибыли войска Дария, они увидели ту же греческую силу, ожидающую

их.

Марафон прославлен победой афинян и платейцев над персидскими

полчищами 12 сентября 490 года до нашей эры.

В Марафоне

стартовал первый в истории марафонский забег, входивший в программу

I Олимпийских игр в 1896 году.

Достопримечательности Марафона

Сорос. Курган, воздвигнутый в 192 году афинянами, павшими в битве

при Марафоне, является характерной чертой прибрежной равнины,

которая теперь отмечена мраморной мемориальной стелой и окружена

небольшим парком.Музей марафонского забега, ул. Мартиу, 25, +30

2294 067617.

Где поесть

Архонтико ту Лекке, +30 2294 067374.

Отели, хостелы и прочие

Марафон Палас Отель, 100 25is Martiou. Дешевый отель без

излишеств.

Марафон – олимпийская дисциплина легкой атлетики, забег протяженностью 42,2 километра (42 195 метров) или 26,3 мили (в странах с неметрической системой измерений). Марафон – одно из тяжелейших соревнований в спорте на выносливость, а также заветная мечта многих бегунов-любителей, которые хотят поставить заветную галочку в списке жизненных достижений.

Как и некоторые современные дисциплины легкой атлетики, бег стал соревновательным еще в Древней Греции, но длинные дистанции на Олимпийских играх появились значительно позже. Марафон же обрел свои очертания только в конце 19 века благодаря красивой легенде и фанатизму барона де Кубертена.

Церемония открытия Олимпийских игр 1896 года

История марафонской дистанции

Античные Олимпийские игры, которые проводились с 776 года до нашей эры по 393 год нашей эры в Древней Греции, имели мало общего с современными. С точки зрения дисциплин это было больше похоже на демонстрацию военного искусства: тогда еще не существовало понятия профессионального спортсмена.

Бег проводился на стадионе на короткие дистанции:

- стадию – забег по прямой протяженностью 192 метра;

- двойной бег – забег по прямой с разворотом и обратно на 384 метра (две стадии).

Затем появилась средняя дистанция на семь стадий (1 344 метра), которая со временем увеличилась до 24 стадий (4 608 метров). Более длинных дистанций тогда не существовало.

Легенда, которая легла в основу современного марафонского движения, повествует о мифическом забеге греческого воина Фидиппида из Марафона в Афины. После победы в решающей битве в заливе при Марафоне 12 сентября 490 года до нашей эры против армии персидского военачальника Датиса Фидиппид в качестве посыльного отправился бегом в Афины, чтобы доставить радостную весть.

По преданию, несмотря на изнеможение после сражения, Фидиппид преодолел около 40 километров бегом и, прибыв в город, крикнул: «Радуйтесь, афиняне, мы победили!». После этого он упал и умер от усталости и кровопотерь. Тем не менее, у легенды о Фидиппиде существует множество нестыковок и критиков.

Древнегреческий историк и географ Геродот описал эту битву почти 50 лет спустя, при этом назвал главного героя Филиппидом. По его версии, посыльного отправили не после, а до битвы. Филиппид проделал путь в 240 километров из Афин в Спарту, чтобы попросить помощи у спартанцев. Версия Геродота легла в основу другого забега – «Спартатлон», который проводится ежегодно с 1983 года по историческому маршруту в 246 километров.

Своему возрождению Олимпиада обязана барону Пьеру де Кубертену, который пытался сделать спорт обязательным во французских школах и продвигал идею международного спортивного праздника, основанного на традициях Античных Олимпийских игр.

По его инициативе 23 июня 1894 года в Париже был основан Международный олимпийский комитет, целью которого было возрождение Олимпийских игр. Одним из делегатов на первой встрече был французский историк Мишель Бреаль, который выступал за включение в состав Игр соревнований на длинные дистанции. Он достал из архивов красивую легенду про Фидиппида, которая приглянулась де Кубертену. Так марафон вошел в список официальных дисциплин легкой атлетики и ожидал своего дебюта на Играх 1896 года в Греции.

Заседание МОК в 1896 году

За несколько месяцев до начала первой Олимпиады греческие власти начали готовить трассу марафона. Ее проложили по маршруту из Марафона в Афины. Тогда еще протяженность дистанции не регламентировалась, поэтому первая марафонская трасса имела длину около 40 километров.

За месяц до Игр был проведен чемпионат Греции, в котором 11 участников опробовали трассу будущей Олимпиады. Тот чемпионат считается первым в истории марафонским забегом. Две недели спустя были проведены еще одни соревнования с фиксацией времени, в которых приняли участие 38 спортсменов. Победитель показал результат 3:11:27, который стал первым неофициальным мировым рекордом.

Первый официальный марафон на Олимпийских играх прошел 10 апреля 1896 года. В забеге приняло участие всего 17 спортсменов, большинство из них греки, а выиграл местный герой Спиридон Луис с любительским по современным меркам результатом 2:58:50. Примечательно, что уже на первых Играх использовались привычные для современных состязаний пункты питания и машина, ведущая лидеров, в роли которой тогда выступал кавалерийский офицер на лошади.

Через четыре года на Олимпиаде в Париже дистанция забега составила 40,26 километра, на Играх 1904 года в Сент-Луисе – 40 километров. Наконец, на Олимпийских играх в Лондоне 1908 года марафон обрел свою современную протяженность – 42 километра и 195 метров.

Старт олимпийского марафона у Виндзорского замка (1908)

Современная марафонская дистанция

В 1907 году во время обсуждения предстоящих соревнований Британский олимпийский комитет согласовал стандартную для того времени дистанцию в 40 километров. Позже при разметке трассы по городу ее увеличили до 26 миль (чуть менее 42 километров).

После того, как трассу проложили по Лондону, было решено, что старт будет дан у Виндзорского замка (для этого потребовалось отдельное согласование короля Великобритании Эдуарда VII), а финиш пройдет на стадионе «Уайт Сити», который строили специально к Играм. К дистанции забега добавили дополнительный круг внутри олимпийской арены с финишем напротив королевской ложи.

После завершения строительства стадиона оказалось, что арку над королевской ложей, через которую атлеты должны были вбегать на арену для финишного круга, нельзя использовать для этих целей. Было решено выбрать вход с противоположной стороны, а спортсменов направить по часовой стрелке (по правилам легкой атлетики, бег по стадиону осуществляется против часовой стрелки), из-за чего они преодолели бы меньше круга, но финишировали бы также напротив королевской ложи.

Финиш марафона в Лондоне (1908)

В ходе окончательных измерений получилась дистанция в 42 километра и 195 метров.

Тем не менее, на Играх 1912 года в Стокгольме дистанция марафона составила 40,2 километра, а в 1920-м в Антверпене – 42,75 км. Только в 1921 году протяженность марафона окончательно стандартизировали и с тех пор официально марафоном может называться только забег на 42 километра и 195 метров.

Мировые рекорды

Мировые рекорды в марафоне фиксируются у мужчин и женщин, при этом у женщин фиксируется отдельно время, поставленное с помощью мужчин-пейсмейкеров (спортсмены, задающие темп), и время, показанное в соревнованиях без участия мужчин (так называемый «women only» рекорд).

Мировой рекорд у мужчин составляет 2:01:09 и был установлен кенийцем Элиудом Кипчоге на Берлинском марафоне в 2022 году. Ему же принадлежит неофициальный мировой рекорд (1:59:40), поставленный в ходе выставочного забега Ineos 1:59 Challenge, прошедшего с нарушением некоторых правил легкой атлетики ради преодоления двухчасового рубежа.

Элиуд Кипчоге устанавливает мировой рекорд в Берлине (2022)

Мировой рекорд у женщин, поставленный с помощью мужчин-пейсмейкеров, составляет 2:14:04 и был установлен кенийской спортсменкой Бриджид Косгей на Чикагском марафоне в 2019 году. «Women only» мировой рекорд (2:17:01) принадлежит ее соотечественнице Мэри Кейтани. Время было показано на Лондонском марафоне в 2017 году.

Олимпийский рекорд у мужчин принадлежит кенийцу Самуэлю Ванджиру – 2:06:32 (Пекин, 2008 год), а у женщин эфиопка Тики Гелана выиграла олимпийский марафон в Лондоне в 2012 году с временем 2:23:07.

Мужской рекорд России на марафоне был установлен Алексеем Соколовым в Дублине в 2007 году (2:09:07), женский – Галиной Богомоловой в Чикаго в 2006-м (2:20:47).

Крупные соревнования

Сейчас марафон – это коммерчески успешное мероприятие, которое привлекает огромное количество бегунов-любителей и крупных спонсоров, благодаря чему заработок победителя на отдельных стартах может превышать 100 тысяч долларов.

Тем не менее, победа на Олимпийских играх до сих пор считается главным достижением в карьере марафонца. Марафон проходит в рамках летних Олимпиад каждые четыре года. Мировой рекордсмен Элиуд Кипчоге выиграл два последних старта и попытается в 2024 году в Париже стать первым в истории трехкратным олимпийским чемпионом в марафоне.

Также по нечетным годам (за исключением 2022 года, когда соревнования были сдвинуты из-за коронавируса) марафонские состязания проводятся в рамках Чемпионата мира по легкой атлетике, а по четным – в рамках Чемпионата Европы.

Наиболее престижной из коммерческих соревнований считается серия World Marathon Majors, объединяющая шесть крупнейших мировых марафонов – Берлинский, Лондонский, Токийский, Нью-Йоркский, Чикагский и Бостонский.

В России самые крупные марафоны – это Московский марафон и марафон «Белые Ночи» в Санкт-Петербурге.

37-й классический марафон в Афинах (2019)

Городок Марафон, который расположен в 35 км к северо-востоку от Афин, стал «городом-героем древнегреческой славы», если верить Геродоту и Плутарху, ровно 2 510 лет назад. Именно здесь, на небольшой равнине, 12 сентября 490 г. до н.э. произошло незначительное по стратегическому значению, но сногсшибательное по моральным последствиям сражение.

Фаланга гоплитов (тяжеловооруженных пеших воинов, составлявших до эпохи Филипа II, отца Александра Македонского, основу греческой армии)

Ежегодно, вот уже почти 40 лет (а если считать до момента включения в официальную программу Международной федерации легкой атлетики — уже почти 50) в Афинах проходит классический марафон (не исключено, что он все-таки состоится и в этом году). Основной забег спортсменов и любителей проходит точно по тому же маршруту, каким без устали бежал афинский гонец 2 510 лет назад: от могил Мильтиада и 192 воинов, геройски павших в той знаменательной битве, до стадиона «Панатинаикос» в самом центре Афин. Неудивительно, что Афинский марафон уже стал одним из национальных символов современной Греции.

Античная история марафона

Так примерно и проходила битва при Марафоне в 490 году до нашей эры

Кто все-таки был тем гонцом — неизвестно. История до сих пор хранит загадку личности посланника в Афины с поля боя при Марафоне. Странно, что даже Геродот, до зубовного скрежета скрупулезный относительно имен, имени марафонского гонца так и не называет. И только спустя 550 лет Плутарх указал, что это был Фидиппид.

Если верить древнеримскому хронисту, Фидиппид представляется по меньшей мере человеком из стали со сверхвозможностями. Только-только возвратился с полуострова Пелопоннес, где тщетно призывал присоединиться к афинскому ополчению спартанцев — и тут же отправился в поход к Марафону, принял участие в битве, потом побежал в Афины, чтобы сообщить о победе, после чего скончался, скорее всего, от ран.

Как бы там ни было, сегодня по дороге в Марафон стоит памятник именно Фидиппиду, и каждый год на одном из отрезков пути спортсмены пробегают мимо его постамента.

Памятник Фидиппиду по дороге в Марафон