Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Все мы знаем, что митохондрии — это энергетические станции клеток, которые производят энергию для нашей жизнедеятельности, а также мышления и творчества. И мы часто представляем митохондрии как на рисунке в учебнике — как некие неподвижные структуры в клетке, занимающиеся своим делом. Но на самом деле митохондрии — это очень подвижные, своенравные органеллы, они многое умеют и часто действуют независимо от клетки, в которой находятся, при этом общаясь с ней и оказывая на нее большое влияние. В этой статье мы рассмотрим как раз эту тайную жизнь митохондрий и проследим, как знания о функционировании митохондрий вдохновляют ученых на разработку лекарств.

- Конкурс «Био/Мол/Текст»-2021/2022

- Скачать комикс в pdf

- Как попасть в митохондрию?

- Чего боится митохондрия?

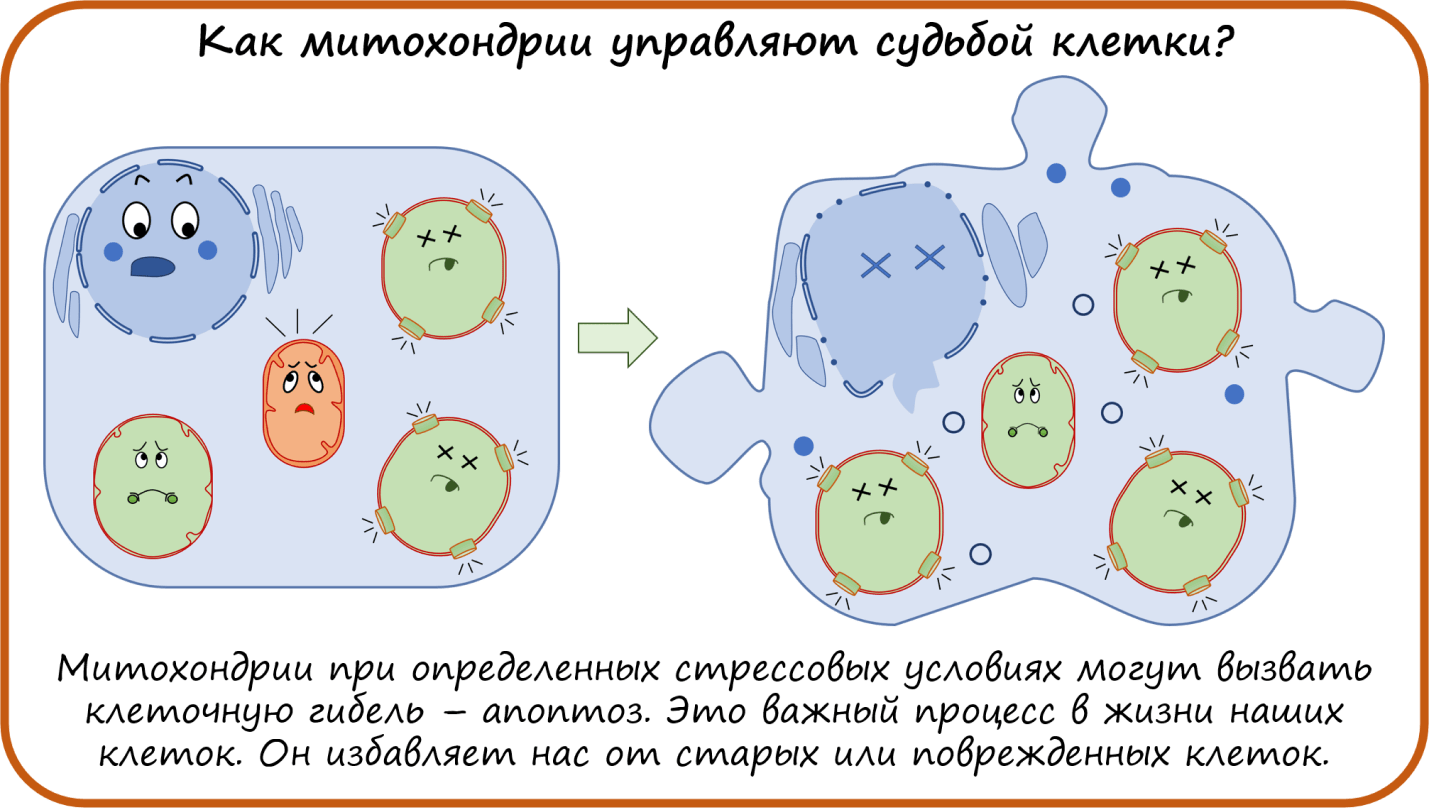

- Как митохондрии управляют судьбой клетки?

- Чем занимаются митохондрии?

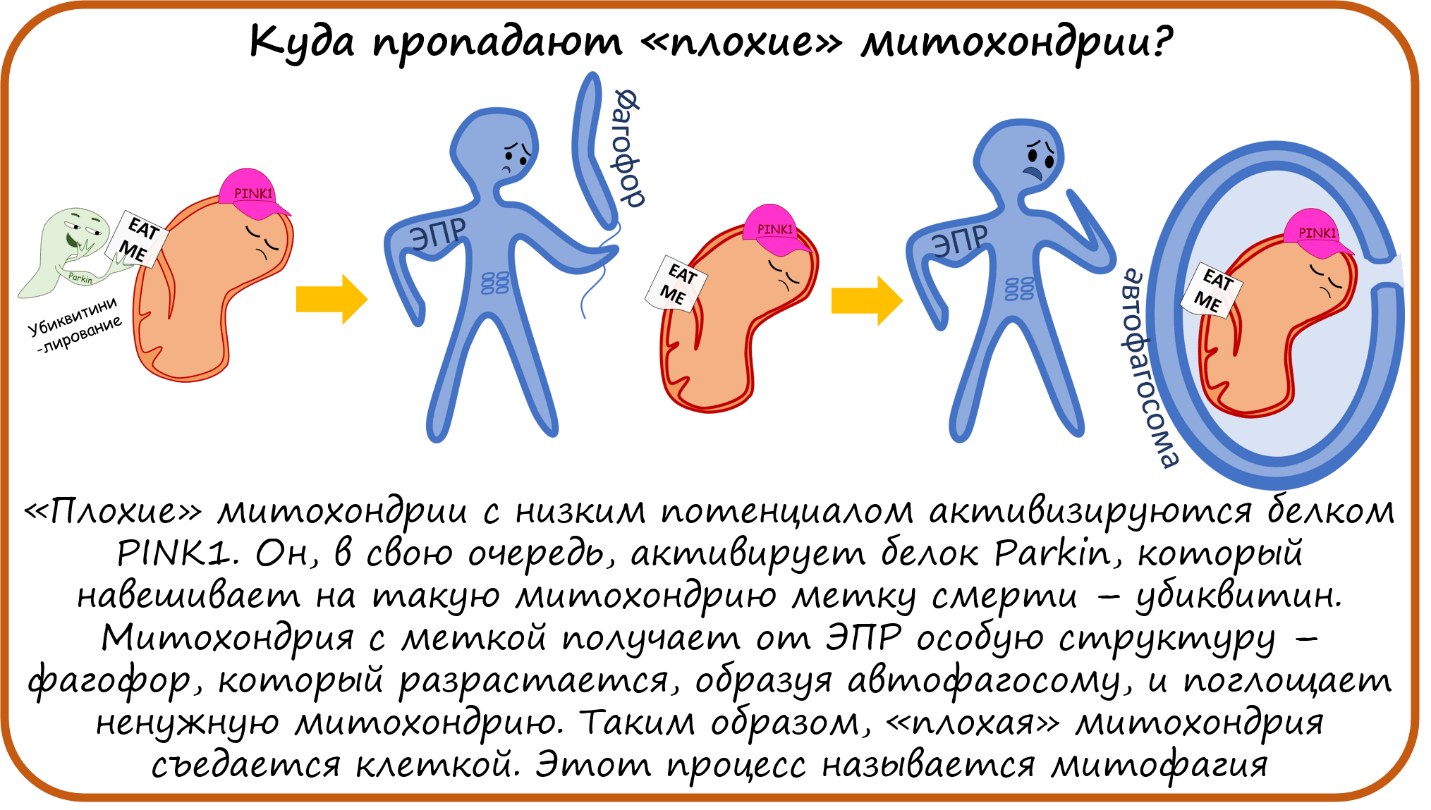

- Куда пропадают «плохие» митохондрии?

- Как митохондрии сливаются?

- Все ли митохондрии одинаковы?

- На каком языке говорят митохондрии?

- Могут ли митохондрии передвигаться?

- Как улучшить свои митохондрии?

Конкурс «Био/Мол/Текст»-2021/2022

Эта работа опубликована в номинации «Свободная тема» конкурса «Био/Мол/Текст»-2021/2022.

Партнер номинации — компания SkyGen: передовой дистрибьютор продукции для life science на российском рынке.

Генеральный партнер конкурса — международная инновационная биотехнологическая компания BIOCAD.

Генеральный партнер конкурса — компания «Диаэм»: крупнейший поставщик оборудования, реагентов и расходных материалов для биологических исследований и производств.

«Книжный» спонсор конкурса — «Альпина нон-фикшн»

Скачать комикс в pdf

Все мы дышим и едим. Оба этих неотъемлемых атрибута нашей жизнедеятельности обусловлены наличием в наших клетках микроскопических органелл — митохондрий . Потребляя белки, жиры и углеводы, мы снабжаем наши митохондрии необходимыми субстратами для производства молекул АТФ — универсальной энергетической валюты всех живых клеток. За счет энергии АТФ в клетках нашего организма происходят практически все биохимические процессы, необходимые для жизнедеятельности, движения и мышления. Кислород является обязательным условием для работы митохондрий, без него уже в течение нескольких минут клетки начинают погибать.

Организмы, не имеющие митохондрий, могут вовсе не нуждаться в питании органикой и дыхании кислородом. Например, некоторые бактерии-хемосинтетики живут в бескислородной среде и получают всю необходимую энергию за счет энергии химических связей (сероводорода, сульфидов, железа и т.д.), а в качестве источника углерода эти организмы используют не органические соединения, а углекислый газ.

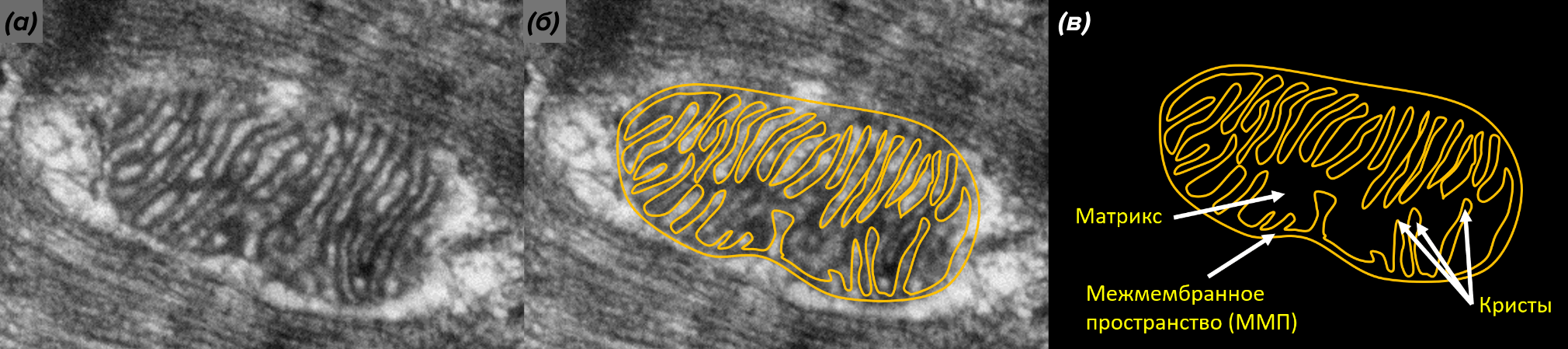

Рисунок 1. (а), (б) — просвечивающая электронная микрофотография среза сердца крысы. (б), (в) — желтым цветом обведены контуры мембран митохондрии, стрелками обозначены внутренние структуры: матрикс, межмембранное пространство (ММП) и кристы

фотография автора на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1011 в ЦКП МГУ

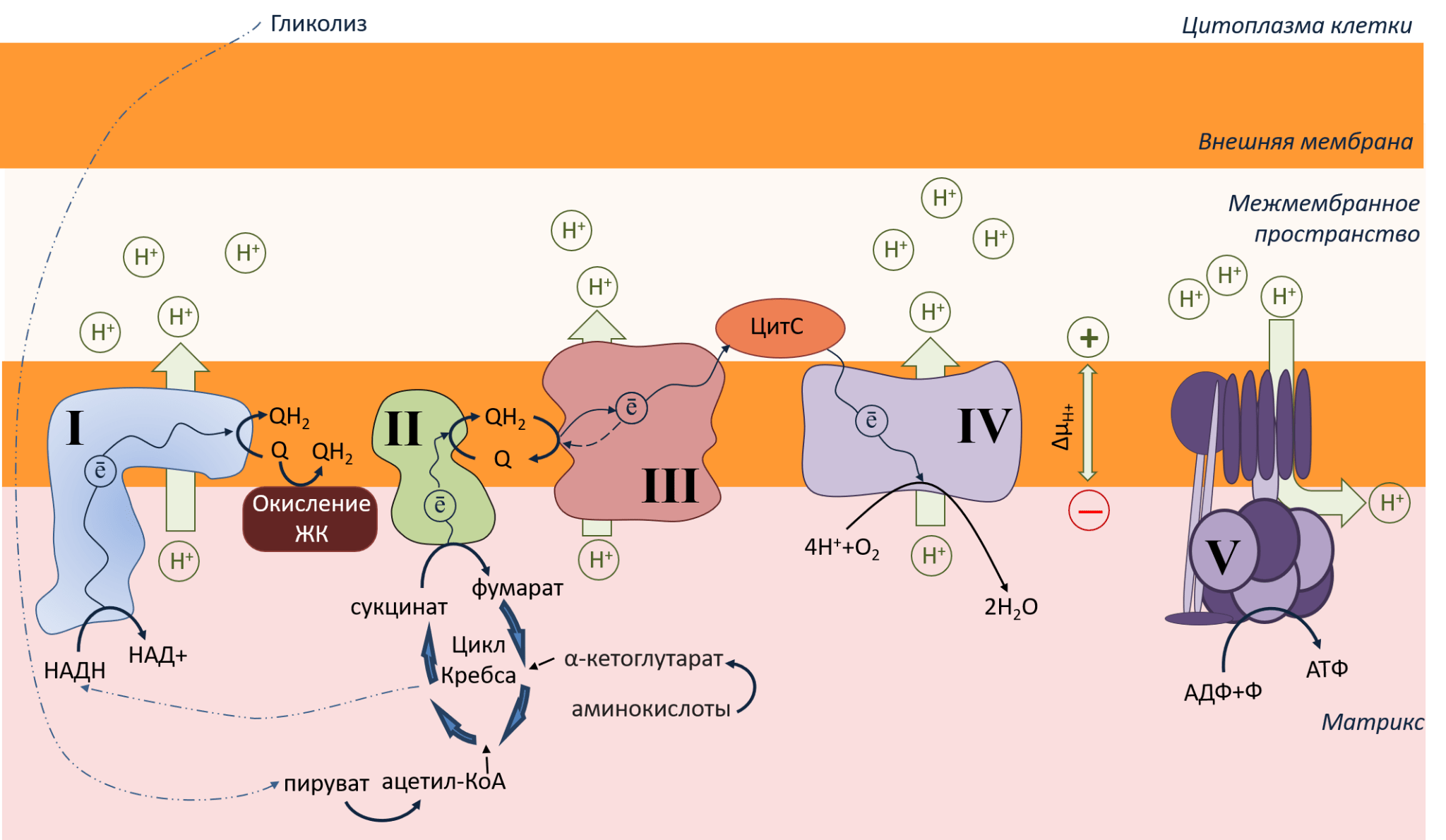

Рисунок 2. Схематичное изображение небольшого участка митохондрии: внутренняя, внешняя мембрана, межмембранное пространство. Темно-синими стрелками показан путь электрона вдоль мембраны. Зелеными стрелками показано движение протонов через мембрану. Описание в тексте.

Рассмотрим рисунок 2. На внутренней мембране расположены крупные белковые комплексы. Это электрон-транспортная цепь (ЭТЦ), или дыхательная цепь митохондрий. Почему она так называется? По этой ЭТЦ от I и II до IV комплекса бегут электроны, как ток по проводам (путь электронов — ē — показан темно-синими стрелками). Внутри комплексов ЭТЦ находятся особые молекулы — кофакторы (железосерные кластеры, флавины, цитохромы), расположенные в таком порядке, чтобы электроны легко перебегали по ним в нужном направлении .

Строго говоря, направление движение электронов по ЭТЦ обеспечивается редокс-потенциалами (или окислительно-восстановительными потенциалами) кофакторов комплексов ЭТЦ: электроны перемещаются от молекул с донорными свойствами (с низким редокс-потенциалом), то есть легко отдающим электрон, к молекулам с акцепторными свойствами (с высоким редокс-потенциалом), легко принимающим электрон. При перемещении электрона донор окисляется, а акцептор восстанавливается. Наиболее подробно этот процесс описан в классических учебниках по биохимии Ленинджера (глава 19) и по биоэнергетике Николлса (глава 3) или Скулачева с соавт. (глава 4).

Откуда ЭТЦ берет электроны? В цитоплазме клетки происходит гликолиз — окисление глюкозы до пирувата, который попадает в матрикс митохондрий, где участвует в цикле Кребса . В результате этого процесса образуются две важные молекулы: НАДН и сукцинат. Эти молекулы и служат донорами электронов в ЭТЦ. Они отдают свои электроны комплексу I и комплексу II, окисляясь до НАД+ и фумарата. С этих комплексов электроны поступают на молекулы убихинонов (коферменты Q) — единственных подвижных жирорастворимых переносчиков электронов в ЭТЦ. Также коферменты Q получают электроны от окисления жирных кислот (ЖК). Убихиноны с электронами (то есть в восстановленном состоянии) называются убихинолы. Они доплывают до комплекса III, передавая электрон на цитохромы типа В.

Не только углеводы являются поставщиками субстратов для цикла Кребса. Еще это делают белки в результате так называемых анаплеротических (то есть дополнительных) реакций.

Далее путь электронов раздваивается: один электрон возвращается на хинон, а второй — поступает на цитохром С (ЦитС) — единственный мобильный водорастворимый переносчик электронов, который плавает в межмембранном пространстве и «довозит» электрон до IV комплекса. Это финальная точка ЭТЦ. Электроны, добежавшие до конца, выполнили свою задачу и уже больше никому не нужны. Они утилизируются с помощью кислорода (О2). Кислород работает чем-то вроде мусорной корзины для электронов, забирая их из ЭТЦ, и, соединяясь с протонами, превращается в воду (Н2О).

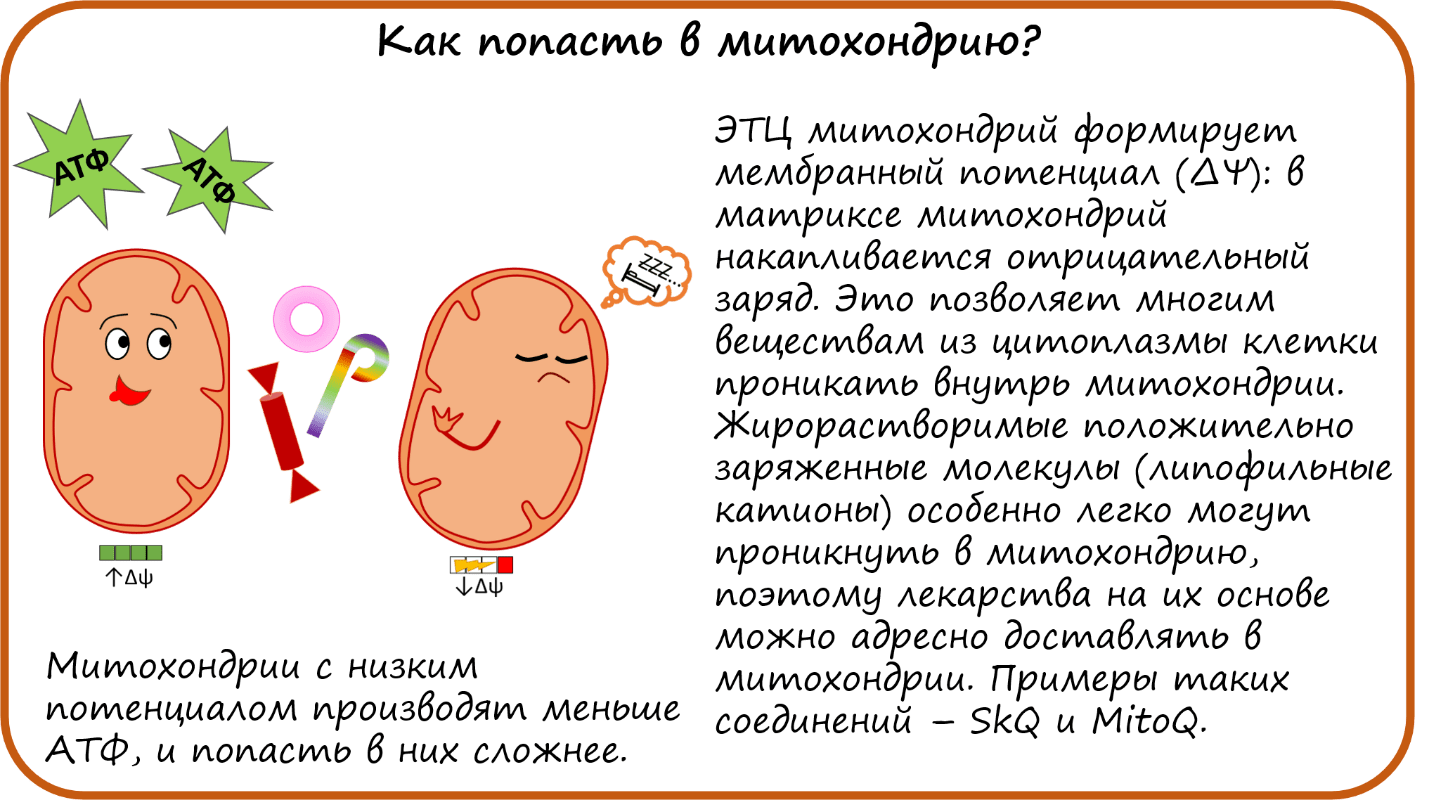

Как попасть в митохондрию?

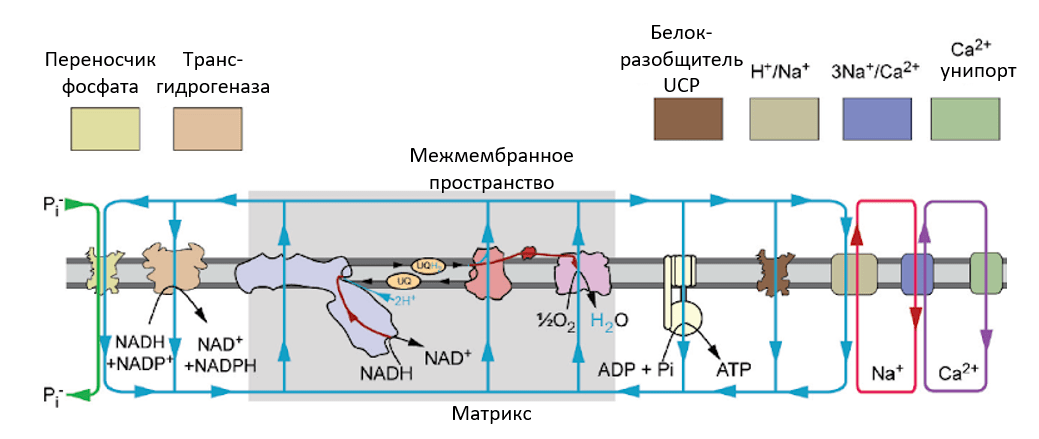

Рисунок 3. «Потребители» потенциала митохондрий: перенос ионов (фосфата, кальция и натрия) между матриксом и межмембранным пространством (а затем и цитоплазмой клеток) обеспечивается рядом белковых транспортеров за счет энергии мембранного потенциала. Кроме этого, мембранный потенциал необходим для транспорта образовавшихся в матриксе митохондрий молекул АТФ в цитоплазму клеток, для создания восстановительного эквивалента НАДФН из НАДН и для многих других процессов.

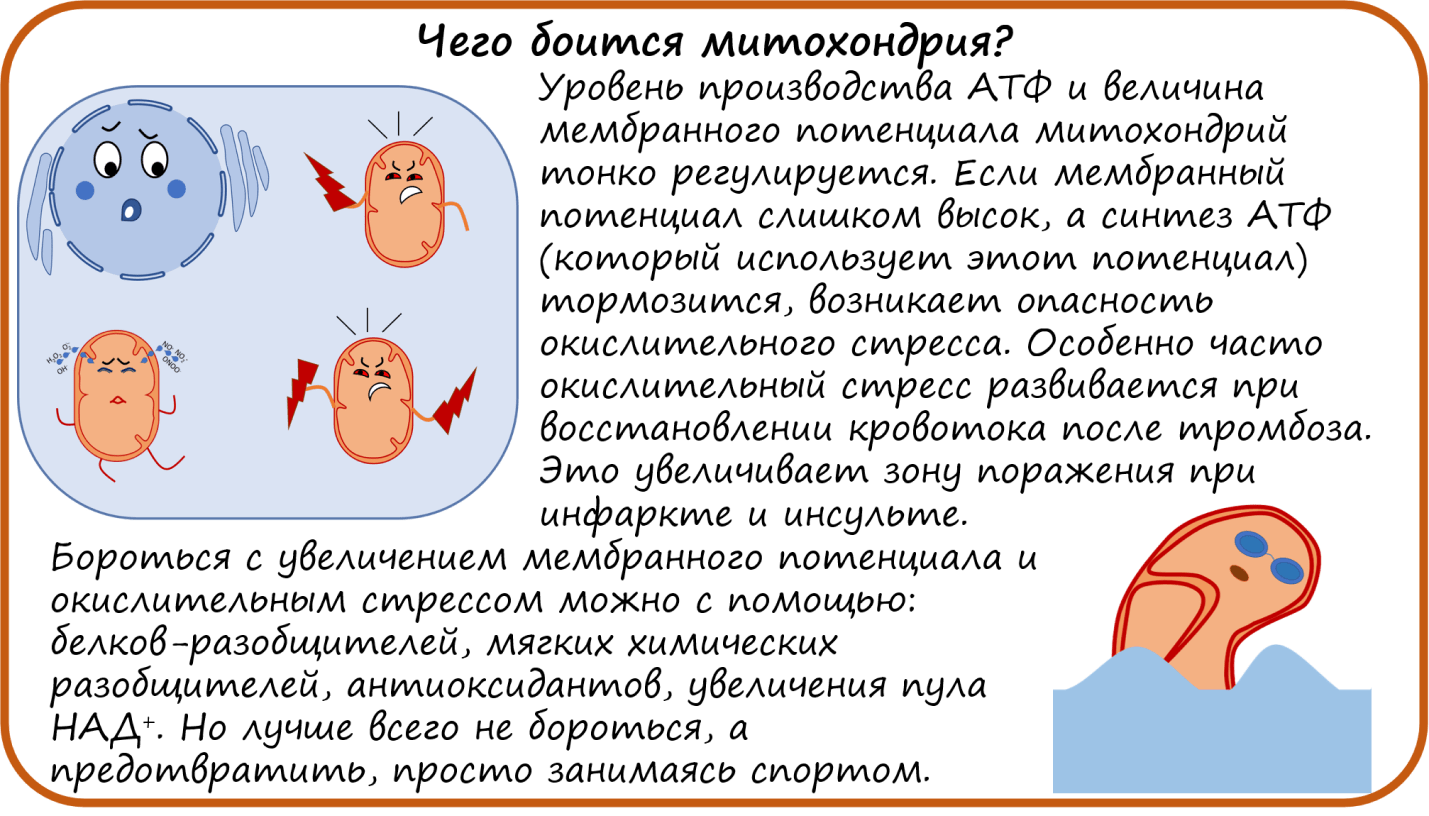

Чего боится митохондрия?

Итак, мы разобрались, как митохондрии производят АТФ. Причем количество АТФ должно очень тонко регулироваться клеткой. Если потребности в АТФ выросли, его надо произвести больше. Например, при активной мышечной или умственной работе требуется больше АТФ. И наоборот, если клетка в спокойном состоянии, то и не надо тратить ресурсы понапрасну. Но как митохондрия понимает, когда простимулировать работу ЭТЦ, а когда — притормозить?

Поддерживать работу ЭТЦ на определенном уровне важно еще и потому, что ЭТЦ обеспечивает постоянство мембранного потенциала. Если мембранный потенциал слишком низкий, в митохондрии нарушается транспорт веществ. Но и слишком большой потенциал — это тоже плохо. Это значит, что в межмембранном пространстве митохондрий накопилось слишком много протонов. Перенос каждого следующего протона оказывается сильно затруднен. А перенос электронов, как мы помним, сопровождается закачкой протонов в межмембранное пространство. Без движения протонов через мембрану не будет и движения электронов вдоль мембраны. Поэтому электроны оказываются на долгое время «заперты» в своих комплексах ЭТЦ. И там-то их может схватить кислород. В таком случае образуется не безобидная вода, а активные формы кислорода (АФК, или кислородные радикалы), которые разрушают все на своем пути. В первую очередь, это супероксид-анион радикал (О2*—) и перекись водорода (Н2О2). Накопление таких агрессивных соединений провоцирует окислительный стресс — губительное состояние для тканей.

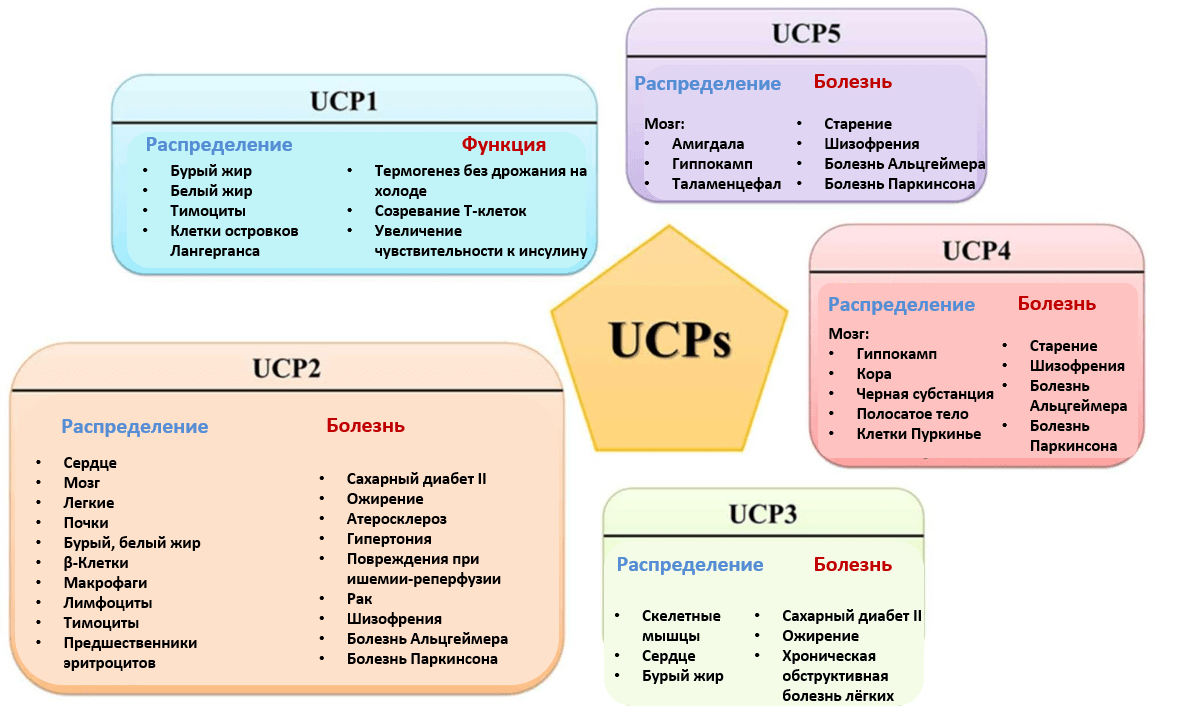

Рисунок 4. Семейство белков-разобщителей электронного транспорта и синтеза АТФ (UCPs — uncoupling proteins).

Другой способ снизить потенциал на мембране митохондрий — это увеличить пул НАД+. Как это работает? Комплекс I ЭТЦ окисляет НАДН (то есть отбирает у него электроны), в результате чего электроны поступают в ЭТЦ для создания мембранного потенциала и производства АТФ, а НАДН превращается в НАД+. Однако, комплекс I «чувствует» баланс НАД+/НАДН, и при нарушении баланса, в данном случае — увеличении количества НАД+, комплекс I перестает окислять НАДН. Без притока электронов с молекул НАДН протоны не закачиваются в межмембранное пространство, и мембранный потенциал митохондрий снижается.

В клетках существуют собственные антиоксидантные системы. Например, фермент супероксиддисмутаза преобразует опасный супероксидный анион радикал (О2*—) в кислород и пероксид водорода. Пероксид водорода тоже считается АФК, которая может вызвать окислительный стресс. Для его утилизации работает фермент каталаза, разлагающий пероксид водорода до воды и кислорода.

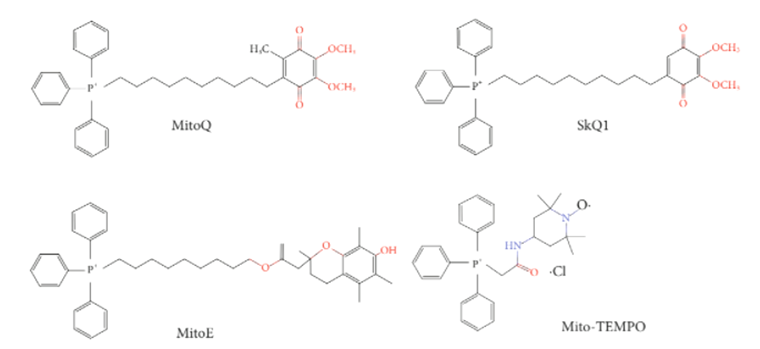

Рисунок 5. Антиоксиданты, соединенные с липофильными катионами.

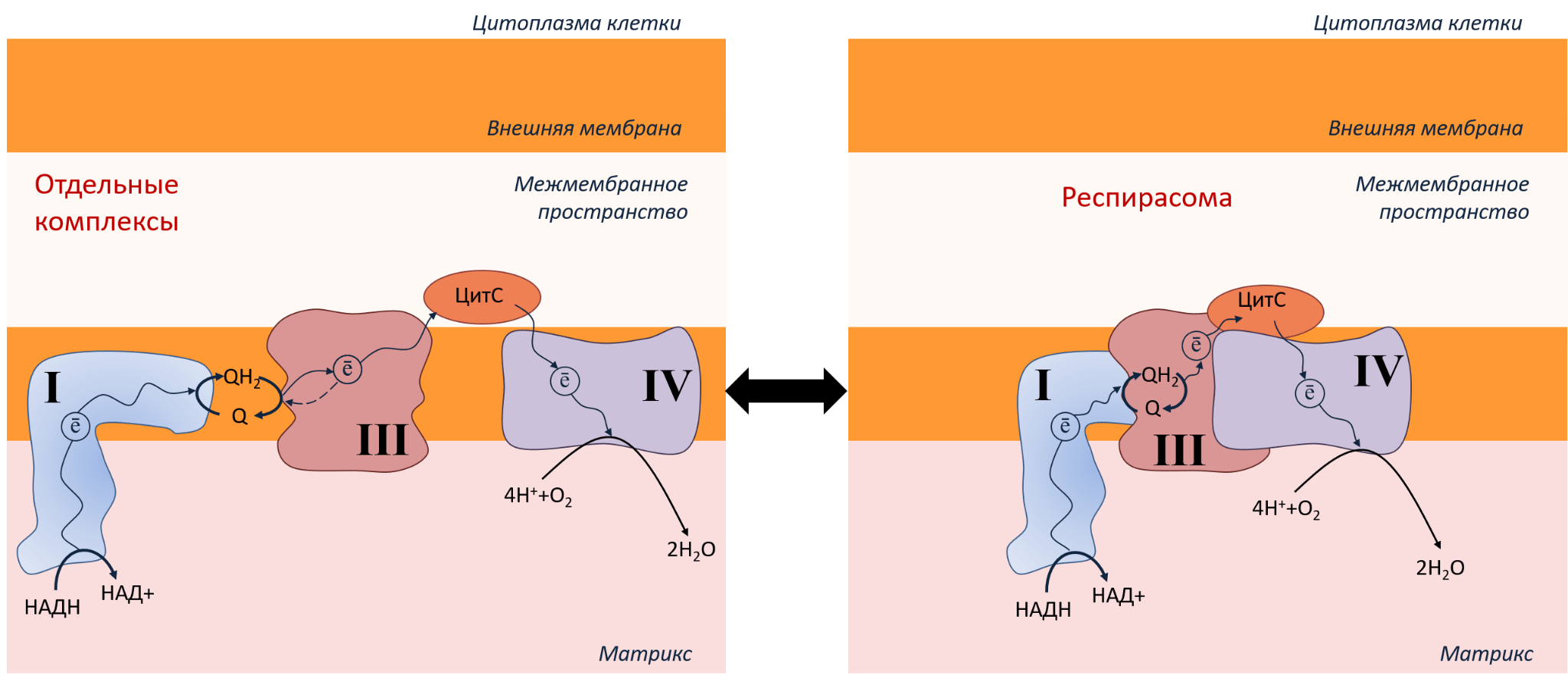

Итак, мы рассмотрели, как устроена ЭТЦ митохондрий, как производится АТФ, зачем нам нужен кислород. Но в жизни все не так просто, как на картинке. Комплексы ЭТЦ могут еще и объединяться в суперкомплексы — так называемые респирасомы (рис. 6).

Рисунок 6. ЭТЦ в митохондриях может быть организована в виде отдельных комплексов (слева) или в виде респирасомы (справа). Переход из одного состояния в другое зависит от типов клеток и условий.

Респирасомы повышают эффективность переноса электрона по комплексам ЭТЦ, что ускоряет производство АТФ и снижает энергетические потери. Белки держатся внутри комплекса благодаря нескольким механизмам:

- за счет электростатических взаимодействий: если на поверхности одного комплекса расположены аминокислоты с положительным зарядом, а на поверхности другого комплекса — аминокислоты с отрицательным зарядом, то такие комплексы лучше удерживаются вместе;

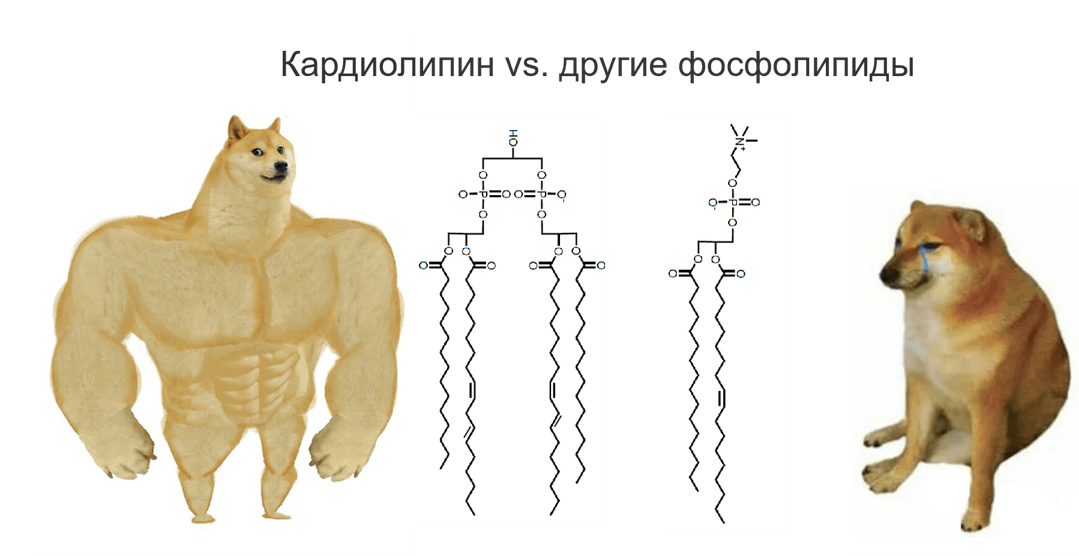

- при участии особого липида, который есть только во внутренней мембране митохондрий — кардиолипина (несмотря на название, он есть не только в сердце, но и во всех митохондриях, а также у бактерий). Рассмотрим его роль подробнее.

Рисунок 7. Принцип строения кардиолипина и других фосфолипидов.

Как митохондрии управляют судьбой клетки?

Вот мы и рассмотрели функции митохондрии как источника энергии и самонаводящейся ракеты при индукции апоптоза. Но кроме этого, митохондрии еще участвуют в синтезе белков, кофакторов, гормонов, нуклеотидов, что делает их еще более важными и ценными.

Чем занимаются митохондрии?

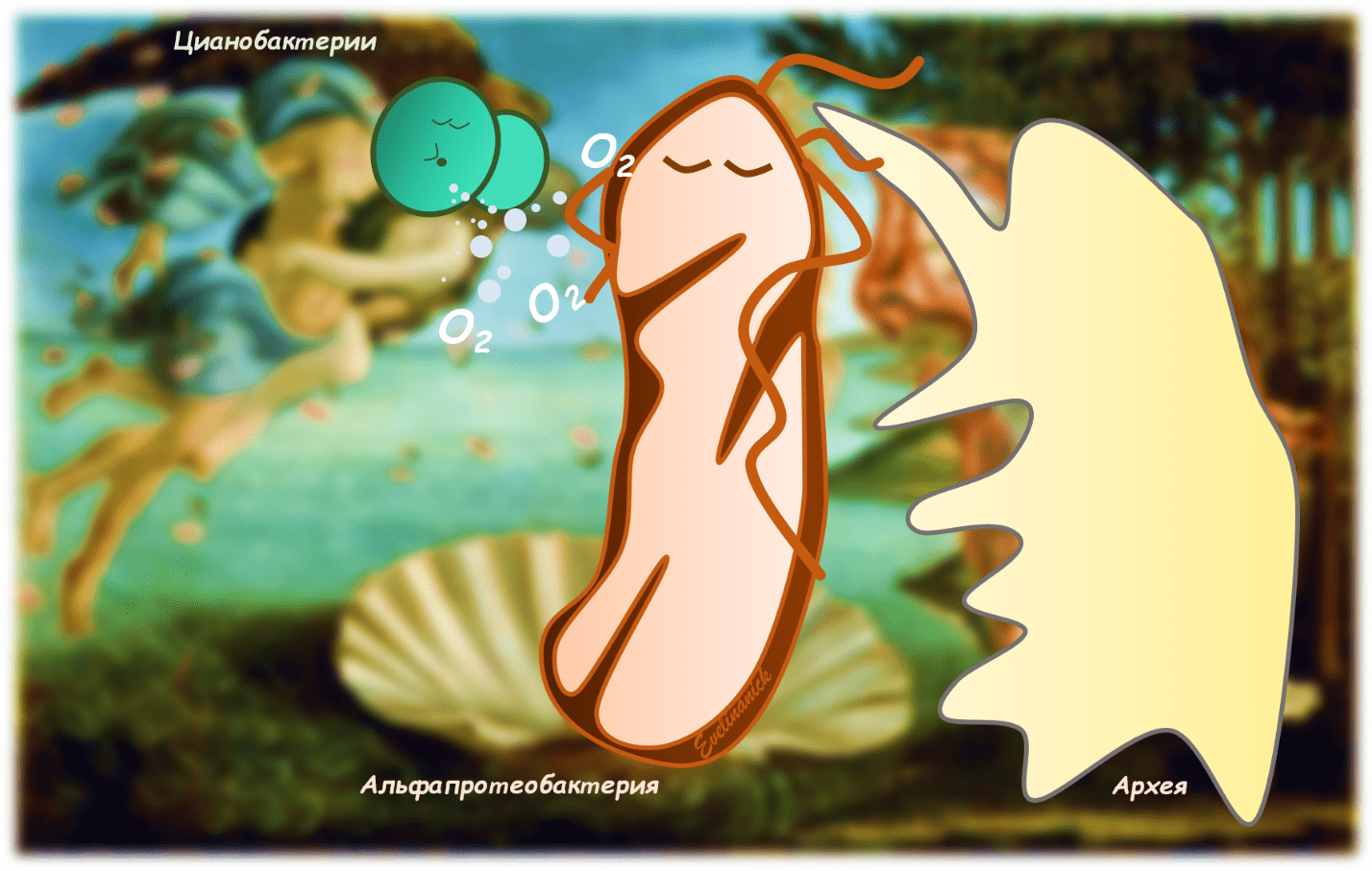

Большинство митохондриальных генов в процессе эволюции переместилось в клеточную ДНК, и только небольшая часть осталась в митохондриальном геноме.

Рисунок 8. Полет фантазии на тему происхождения митохондрий по мотивам «Рождения Венеры» Сандро Боттичелли.

Куда пропадают «плохие» митохондрии?

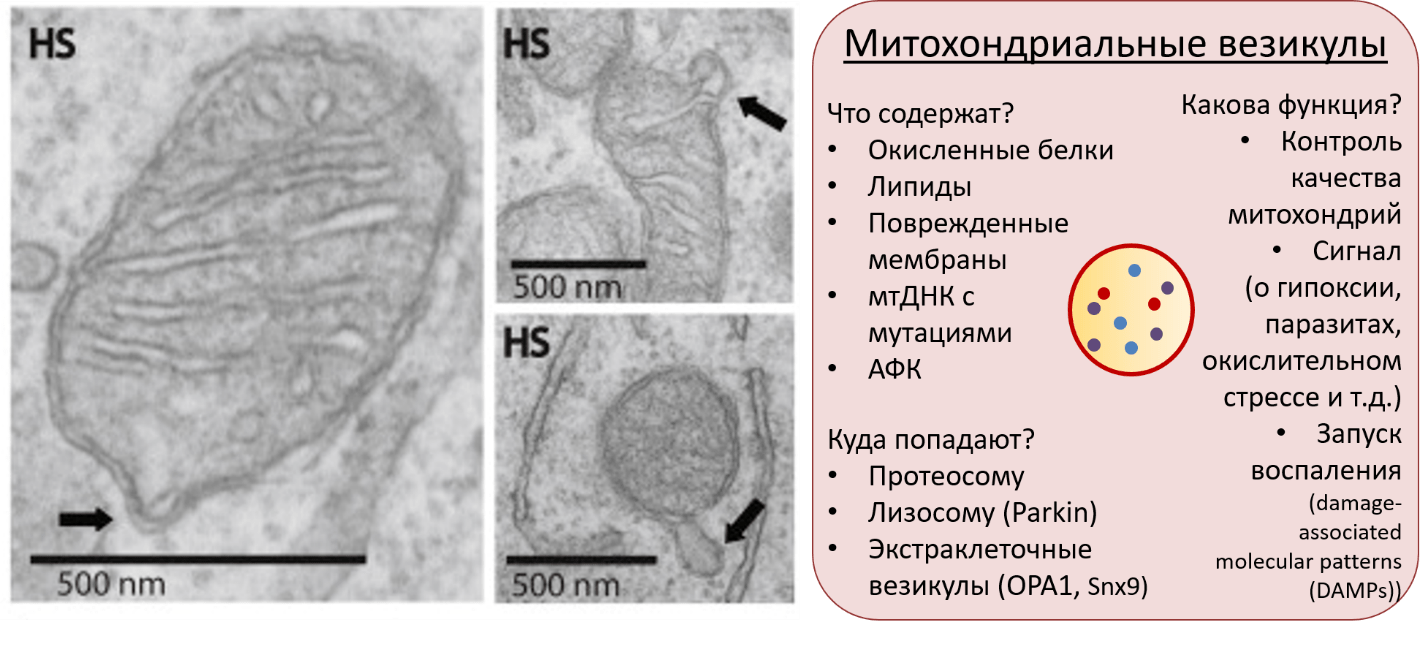

Рисунок 9. Слева — просвечивающие электронные микрофотографии митохондриальных везикул (mitochondria-derived vesicle, MDV). Справа — основные свойства MDV.

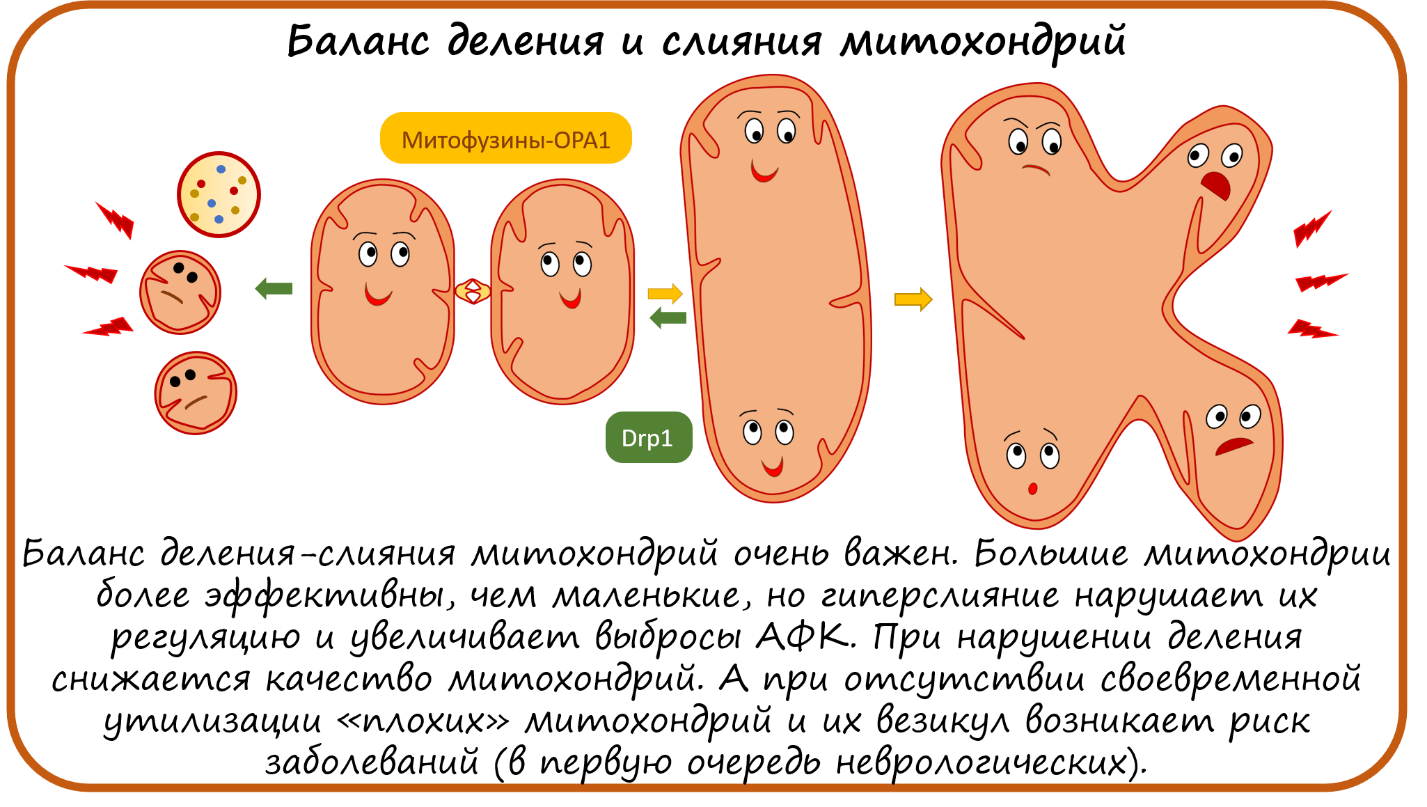

Как митохондрии сливаются?

Все ли митохондрии одинаковы?

На каком языке говорят митохондрии?

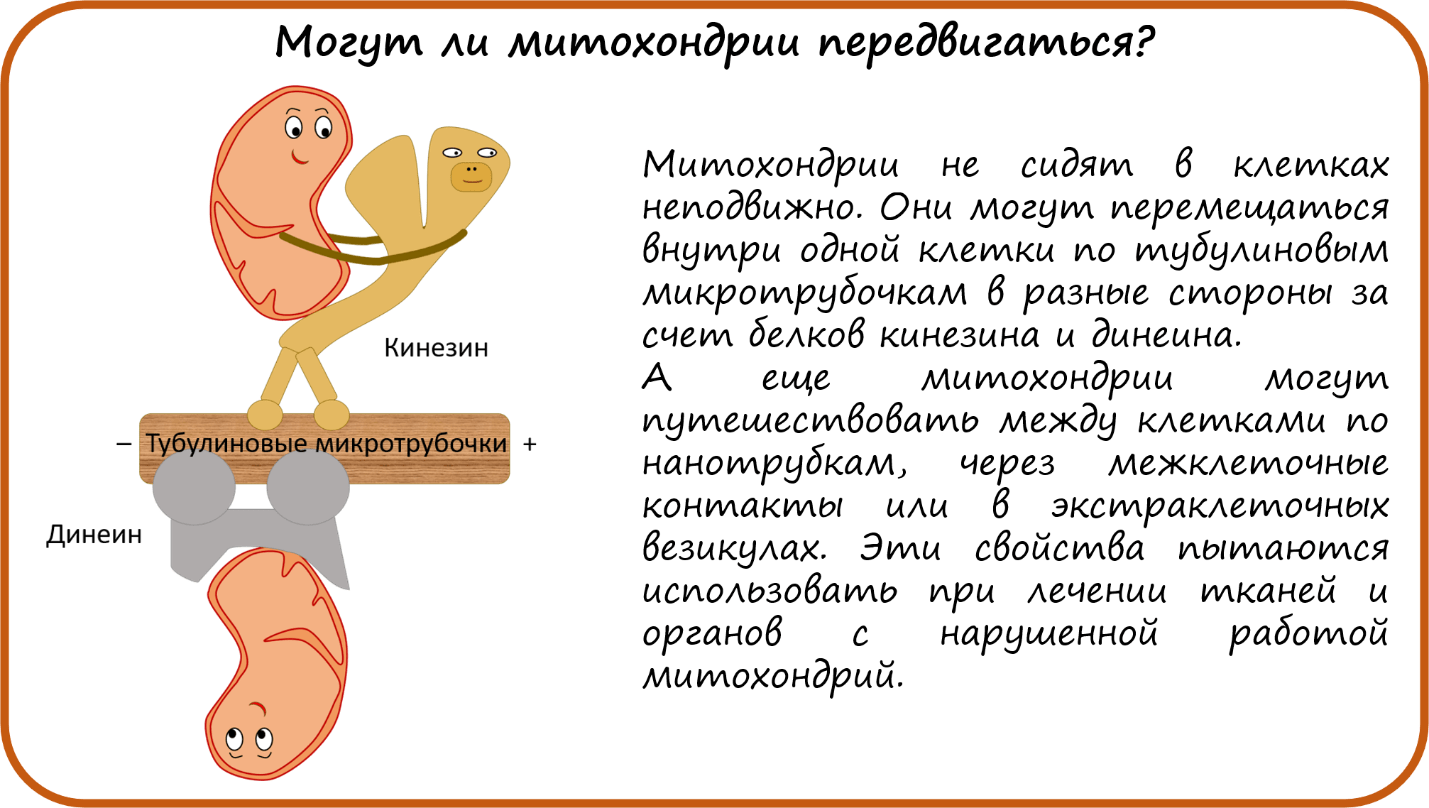

Могут ли митохондрии передвигаться?

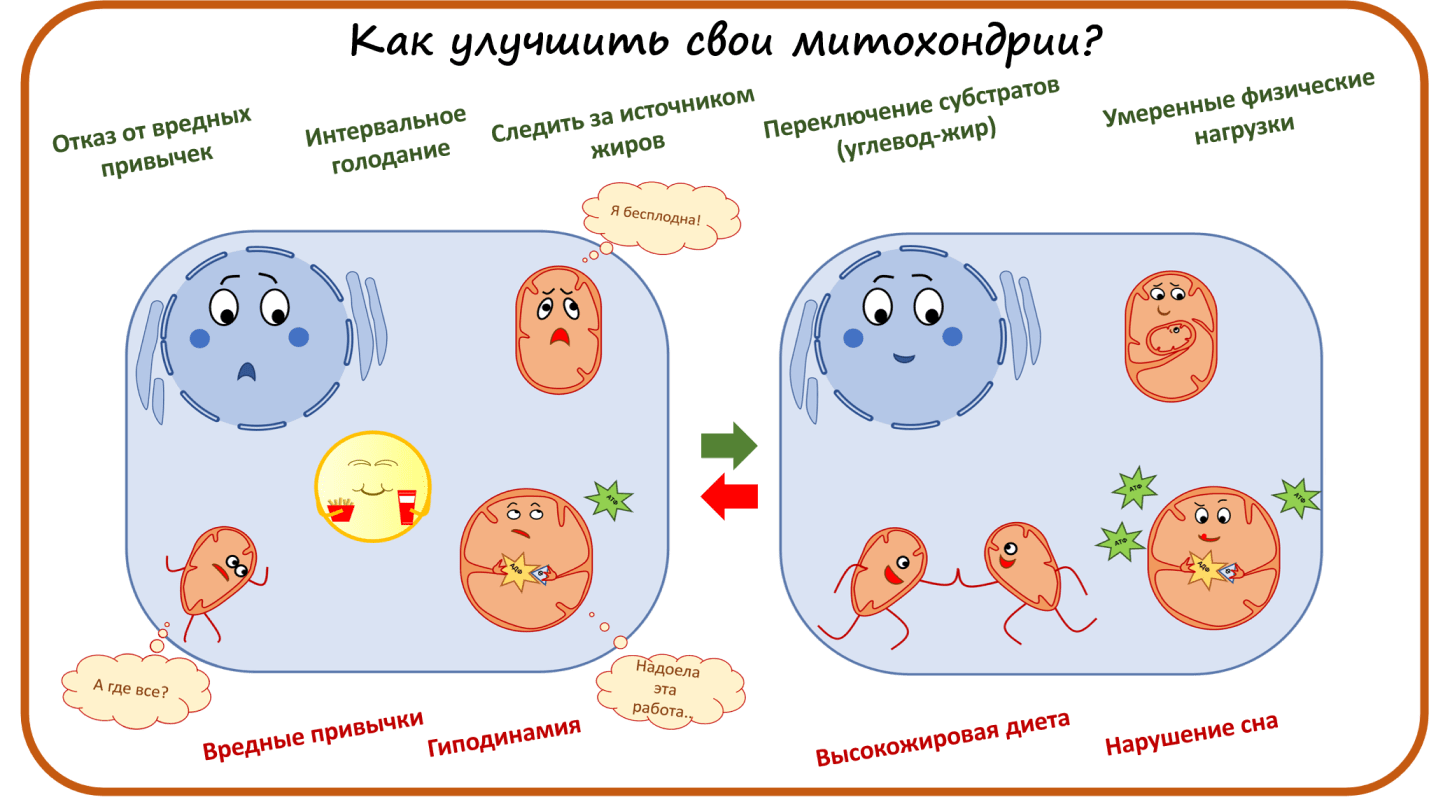

Как улучшить свои митохондрии?

В заключение хотелось бы сказать, что, хотя сейчас и разрабатывается множество перспективных препаратов, все же пока самый лучший способ держать митохондрии в тонусе — спорт, сбалансированное питание и отказ от вредных привычек!

Желаю, чтобы ваши митохондрии были здоровы и счастливы!

Видеолекцию автора можно посмотреть на YouTube.

Работа автора поддержана фондом РНФ (грант 21-74-00026)