Для более простых механизмов этот принцип нам понятен, что называется, на интуитивном уровне. Двигатель автомобиля получает энергию, сжигая топливо в баке, телевизор использует энергию тока в розетке и так далее. Но вот с нашей собственной биологической машиной – нашим телом – все не так очевидно. То есть, наверняка наш читатель знает, что мы берем энергию из пищи (и об этом мы уже рассказывали более подробно). Но вот как именно это происходит? Где и как в нашем теле условные углеводы или жиры превращаются в ту движущую силу, которая необходима для всех без исключения процессов, протекающих в организме?

Клеточные «электростанции»

Основные объемы энергии в человеческом теле вырабатываются внутри отдельных клеток. Можно сказать, что каждая из них самостоятельно отвечает за собственное энергоснабжение. А это значит, что в каждой клетке (как минимум в тех клетках, которые имеют ядра, эритроциты не в счет), должна быть своя «электростанция». И это действительно так! Более того, нередко таких «электростанций» имеется несколько десятков или даже сотен. Зависит их число от того, насколько интенсивно работает клетка, а значит, и от того, насколько много ей требуется энергии в единицу времени. Научное название таких «электростанций» – митохондрии, а их совокупность именуют митохондриальным пулом клетки.

Термин «митохондрия» произошел от сочетания двух греческих слов: «митос», что означает «нить» или «волокно», и «хондрос» – «зерно» или «крупица». Конечно, такое название вообще не отражает функции митохондрий. Связано это с тем, что впервые их описали еще в 1850 году. Исследователи увидели в мышечных клетках хорошо различимые овальные органеллы – отдельные, явно отграниченные включения в цитоплазме. Также была видна и их внутренняя структура, состоящая из каких-то полос и точек. Но что это такое и зачем оно нужно, тогда никто не знал, потому и название дали исключительно по внешнему виду. А понимание критически важной роли митохондрий для жизни клетки и всего нашего организма появилось только спустя почти столетие – в 1948 году.

Как появились митохондрии?

Один из важных вопросов, который давно беспокоил научную общественность: а откуда вообще взялись митохондрии в наших клетках? Самая современная и достоверная теория предлагает крайне необычный ответ: митохондрии – это потомки бактерий.

Давным-давно одноклеточные организмы, которым предстояло стать нашими предками, научились поглощать крохотные бактерии, присутствующие в окружающей среде. Если попросту – они ими питались. Но в один прекрасный день такая протобактерия не разрушилась, попав во внутриклеточную среду. И более того, она сохранила не только целостность, но и кое-какие свои функции. В частности, способность вырабатывать энергию с помощью кислорода. Каков до этого был механизм получения энергии у тех одноклеточных, которые впоследствии станут нами, известно плохо. Но с уверенностью можно сказать, что аэробный путь, предложенный им проглоченной бактерией, был однозначно более выгодным и эффективным.

Как устроены митохондрии?

Чем еще заняты наши митохондрии?

Основная функция этих органелл – обеспечение энергией всех протекающих в клетке процессов. Однако, помимо этого митохондрии выполняют и еще целый ряд витальных (жизненно важных) функций. В их числе:

Что будет при нарушении работы митохондрий?

- мышечная (снижение физической выносливости и переносимости нагрузок);

- нервная (ухудшение когнитивных способностей – памяти, концентрации, работоспособности);

- эндокринная (нарушения гормонального баланса, проблемы с пищеварением и работой мочеполовых органов) и т.д.

- преждевременного старения;

- возрастных поражений нервной системы;

- заболеваний сердечной мышцы;

- ожирения;

- артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца, как проявлений метаболического синдрома;

- дисбиотических расстройств;

- и даже онкологических новообразований.

Как улучшить работу митохондрий?

Часть 1. Митохондрии эукариот.

В библии записано, что человека ( ) создали Боги по своему образу и подобию. Хотя во многом ограничили, но творческого начала не лишили. Уже сейчас человек создает роботов для облегчения своего труда, различные машины и устройства, которые не вечны так же, как и он сам. Источником энергии этих машин является зарядное устройство, аккумулятор, батарейка, их устройство нам сейчас хорошо знакомо. А знаем ли мы, как устроено наше зарядное устройство, энергетическая станция человека?

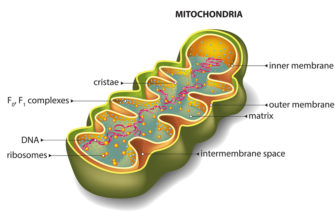

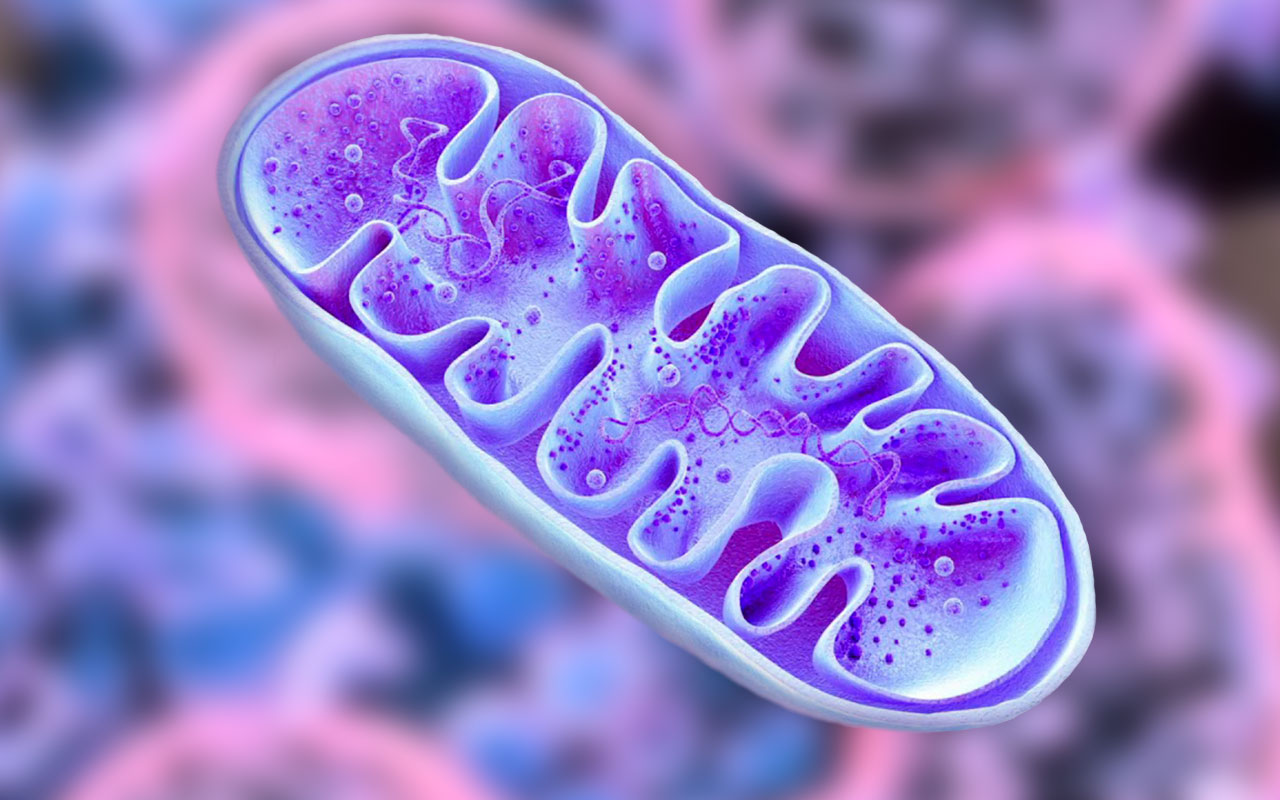

Итак, митохондрии эукариотических клеток и их роль в организме человека. Начать следует с того, что митохондрии являются энергетической станцией клетки и всего организма человека в целом. Нас интересуют клетки эукариоты, ядерные, те клетки, которые содержат ядро. Одноклеточные живые организмы, не обладающие клеточным ядром это прокариоты, доядерные. Потомками прокариотических клеток являются органеллы, постоянные компоненты клетки, жизненно необходимые для её существования, располагаются в её внутренней части — цитоплазме. К прокариотам относятся бактерии и археи. Согласно наиболее распространённым гипотезам, эукариоты появились 1,5—2 млрд лет назад. – это двумембранная гранулярная или нитевидная органелла толщиной около 0,5 мкм. Характерна для большинства эукариотических клеток (фототсинтезирующие растения, грибы, животные). Важную роль в эволюции эукариот сыграл симбиогенез. Митохондрии — это потомки аэробных бактерий (прокариот), поселившихся некогда в предковой эукариотической клетке и «научившихся» жить в ней в качестве симбионтов. Теперь митохондрии есть почти во всех эукариотических клетках, размножаться вне клетки они уже не способны. Фото

Впервые митохондрии обнаружены в виде гранул в мышечных клетках в 1850 году. Число митохондрий в клетке непостоянно. Их особенно много в клетках, в которых потребность в кислороде велика. По своему строению они представляют собой цилиндрические органеллы, встречающиеся в эукариотической клетке в количестве от нескольких сот до 1—2 тысяч и занимающие 10—20 % её внутреннего объёма. Сильно варьируют размеры (от 1 до 70 мкм) и форма митохондрий. При этом ширина этих органелл относительно постоянна (0,5—1 мкм). Способны изменять форму. В зависимости от того, в каких участках клетки в каждый конкретный момент происходит повышенное потребление энергии, митохондрии способны перемещаться по цитоплазме в зоны наибольшего энергопотребления, используя для движения структуры цитоскелета эукариотической клетки.Макромолекула ДНК (Дезоксиробонуклеиновая кислота), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов находится в ядре клетки, в составе хромосом. В отличие от ядерной ДНК митохондрии имеют свою ДНК. Гены, закодированные в митохондриальной ДНК, относятся к группе плазмагенов, расположенных вне ядра (вне хромосомы). Совокупность этих факторов наследственности, сосредоточенных в цитоплазме клетки, составляет плазмон данного вида организмов (в отличие от генома). Находящаяся в матриксе митохондриальная ДНК представляет собой замкнутую кольцевую двуспиральную молекулу, в клетках человека имеющую размер 16569 нуклеотидных пар, что приблизительно в 105 раз меньше ДНК, локализованной в ядре.Митохондриальная ДНК реплицируется в интерфазе, что частично синхронизировано с репликацией ДНК в ядре. Во время же клеточного цикла митохондрии делятся надвое путём перетяжки, образование которой начинается с кольцевой бороздки на внутренней митохондриальной мембране. Имея собственный генетический аппарат, митохондрия обладает и собственной белоксинтезирующей системой, особенностью которой в клетках животных и грибов являются очень маленькие рибосомы.

Функции митохондрий и энергообразование.Основной функцией митохондрий является синтез АТФ (аденозин трифосфат) — универсальной формы химической энергии в любой живой клетке.Главная роль АТФ в организме связана с обеспечением энергией многочисленных биохимических реакций. АТФ служит непосредственным источником энергии для множества энергозатратных биохимических и физиологических процессов. Всё это реакции синтеза сложных веществ в организме: осуществление активного переноса молекул через биологические мембраны, в том числе и для создания трансмембранного электрического потенциала; осуществления мышечного сокращения. Также известна роль АТФ в качестве медиатора в синапсах и сигнального вещества в других межклеточных взаимодействиях (пуринергическая передача сигнала между клетками в самых разных тканях и органах, а её нарушения нередко ассоциированы с различными заболеваниями).

АТФ является универсальным аккумулятором энергии в живой природе.Молекула АТФ (аденозин трифосфат) является универсальным источником энергии, обеспечивая не только работу мышц, но и протекание многих других биологических процессов, включая и рост мышечной массы (анаболизм). Молекула АТФ состоит из аденина, рибозы и трех фосфатов. Процесс синтеза АТФ, это отдельная тема, опишу в следующей части. Важно понять следующее. Энергия высвобождается при отделении от молекулы одного из трех фосфатов и превращением АТФ в АДФ (аденозин дифосфат). При необходимости может отделяться еще один фосфорный остаток с получением АМФ (аденозин монофосфат) с повторным выбросом энергии.

Наиболее важным качеством является то, что АДФ может быстро восстанавливаться до полностью заряженной АТФ. Жизнь молекулы АТФ составляет в среднем менее одной минуты, а за сутки с этой молекулой может происходить до 3000 циклов перезарядок.

Часть 2. Синтез АТФ в митохондрии клетки

В цитоплазме клеток находятся наши «энергостанции», митохондрии (бывшие бактерии). Их роль – извлечение энергии из молекул глюкозы, продукта распада нашего питания. По длине дыхательной цепочки митохондрии, глюкоза в контакте с молекулами кислорода производит «клеточное горючее» – АТФ (аденозин трифосфат).Превращение веществ и энергии в процессе диссимиляции проходит в три этапа.1 этап. Подготовительный: сложные органические вещества под действием пищеварительных ферментов распадаются на простые, при этом выделяется только тепловая энергия (белки расщепляются до аминокислот, жиры до глицерина и жирных кислот, крахмал до глюкозы).2 этап. Гликолиз (бескислородный): процесс происходит в цитоплазме глюкоза расщепляется до молочной кислоты, при этом 40% выделившейся энергии идет на синтез АТФ.3 этап. Гидролиз (кислородный): процесс происходит в митохондриях, в матриксе и на внутренних мембранах. Процесс ферментативный. Расщепляется молочная кислота. Диоксид углерода выделяется из митохондрии в окружающую среду. Атом водорода (Н) включается в цепь ферментативных реакций, в результате которых синтезируется АТФ.

В митохондриях создается разность потенциалов (миливольты напряжения) и течет ток. Это ионизация, ее энергопотенциал. Протоны водорода взаимодействуют с активным кислородом, образуют воду. Энергия же идет на синтез АТФ, который аккумулируется в клетках человеческого генома.

Надо обратить внимание на то, что энергии текут из матрикса в межмембранное пространство, от внутреннего к внешнему (от женщины к мужчине).

А теперь вернемся к концепции Трех Сил и ответим на вопрос, где же пусковой ток, кардинальная сила, которая запускает этот химический процесс? Здесь это кислород. Кислород, поступающий в митохондрии в процессе дыхания, необходим для присоединения протонов водорода. При его отсутствии весь процесс в митохондриях прекращается.Закон Трех Сил является основополагающим законом мироздания. Видел, он расписан у в трактатах «Из жизни птиц», http://yuliya212.livejournal.com/6293.html

Мышечными клетками химическая энергия может переводится в кинематическую, энергию сокращений мышц. Выделяемая АТФ энергия имеет большую величину, потому относится к макроэргическим соединениям

Важно понять, что митохондрия это бактерия, вырабатывающая химическую энергию, которая аккумулируется в основном в мышцах. Симбиоз – это компромисс, митохондрия производит АТФ, столь необходимую для нашей жизнедеятельности энергию, но она и питается нами. Вышеперечисленные химические реакции производят отходы, крайне нестабильные свободные радикалы или реактивные производные кислорода атакуют ДНК, белки и липиды митохондрии.

Чем больше человек тратит энергии на движение, тем больше ее вырабатывают митохондрии. Чем больше необходимо энергии, тем больше строится энергостанций, т.е. происходит больше делений митохондрий, а чем меньше движения – тем меньше нужно митохондрий. Следовательно, человеку, работающему на отдачу энергии, она возвращается сторицей. У человека праздного, потребителя, батарейка попросту разряжается без всякой подзарядки.