Бег с препятствиями проводится на 3000 м у мужчин, 3000 м у женщин.

Начало возникновения этого вида относят к 1837 г. Его предшественниками были кроссы с преодолением естественных и искусственных препятствий. Впервые эти соревнования проходили в Англии. В программу Олимпийских игр бег с препятствиями был включен в 1900 г. в Париже и проводился на двух дистанциях — 2500 и 4000 м. Соревнования на Дистанции 3000 м были впервые проведены в 1920 г. в Антверпене.

У женщин бег с препятствиями на 2000 м ведет свое начало с 1985 г. С 1991 г. женский стипль-чез начали включать в программу международных состязаний.

В стипль-чезе бегуны на каждом из семи кругов преодолевают Препятствия высотой 91,4 см на дорожке и одно — перед ямой с водой (всего 35 препятствий). У женщин высота препятствия — 76,2 см, общее количество — 23 препятствия. Препятствия представляют собой стационарные барьеры из дерева, вес каждого —80—100 кг, чтобы бегуны могли отталкиваться от них. Форма препятствия — перевернутая буква Т в профиль; длина — 396 см.

Техника бега между препятствиями идентична технике бега на длинные дистанции. Количество шагов между препятствиями произвольное и зависит от индивидуальных особенностей бегунов. За 6 —8 беговых шагов до препятствия бегун несколько укорачивает длину шага, увеличивая частоту шагов, выполняя как бы «набегание» на препятствие.

Техника преодоления препятствия имеет большое значение для конечного результата, особенно когда соревнуются равные по силе соперники. Разница между бегом на 3000 м с препятствиями и гладким бегом на 3000 м составляет у большинства спортсменов 30 с. Преодолевать препятствия разрешается любым способом. Раньше преодолевали препятствия с опорой на руку, с опорой на одну ногу. Современная техника показала, что наиболее эффективный способ преодоления препятствия — барьерный шаг.

Техника преодоления препятствий в беге на 3000 м значительно отличается от техники обычного барьерного бега: скорость бега меньше, отсутствует специфичный ритм шагов, нет необходимости преодолевать устойчивое препятствие с запасом 6—10 см, чтобы не задеть его ногой. Спортсмену необходимо овладеть как техникой барьерного шага, желательно с обеих ног, так и техникой преодоления препятствия с наступанием одной ноги, для преодоления ямы с водой. Место отталкивания перед обычным препятствием находится в среднем в пределах 130—140 см, приземление за барьером происходит на расстоянии 110—100 см. С наступлением утомления в беге на дистанции эти параметры будут уменьшаться: чем ниже квалификация спортсмена, тем раньше наступает это уменьшение параметров.

Техника преодоления препятствия барьерным шагом схожа с техникой преодоления барьеров в беге на 400 м, о которой рассказывалось выше. Поэтому остановимся на технике преодоления ямы с водой.

Преодоление барьера «наступая» менее эффективно и применяется на первых этапах обучения и в преодолении ямы с водой. Спортсмены, не обладающие хорошей координацией движений, имеющие плохую гибкость и подвижность в тазобедренных суставах, т.е. с трудом осваивающие технику барьерного бега, используют этот способ преодоления препятствия и добиваются высоких результатов.

При преодолении барьера способом «наступая» основная задача спортсмена — не потерять скорость при переходе через барьер. Бегун ставит маховую ногу на барьер на всю стопу, нога сгибается в коленном суставе, таз приближается к пятке и проходит через барьер как можно ниже. Затем бегун, после прохождения ОЦМ плоскости барьера выпрямляет опорную ногу больше вперед, отталкиваясь ею от барьера. Толчковая нога проносится или под тазом, несколько отставая от движения ОЦМ, или чуть сбоку. После прохождения барьера толчковая нога активно выносится вперед и ставится на опору, маховая нога после отталкивания от барьера выполняет беговой шаг, бегун переходит на обычный бег. При подходе к яме с водой бегун несколько увеличивает скорость бега, «набегая» на препятствие. Для преодоления препятствия на него ставится сильнейшая толчковая нога, чтобы легче выполнить прыжок через яму с водой. Преодолевая яму с водой, бегун выполняет более акцентированное отталкивание опорной ногой от барьера, направленное вверх — вперед. Это необходимо для того, чтобы приблизиться как можно ближе к дальнему краю ямы с водой. Приземление происходит на маховую ногу, затем спортсмен быстро принимает двухопорное положение, ставя толчковую ногу близко к маховой ноге, и после переходит на обычный бег.

Техника бега с препятствиями у женщин не отличается от мужской техники, только все происходит на меньшей дистанции, с меньшей высотой препятствий и меньшим их количеством.

Виды бега в легкой атлетике, как уже говорилось, делят на:

бег на короткие дистанции;

бег на средние и длинные дистанции;

бег на сверхдлинные дистанции и марафонский бег;

бег с препятствиями.

jl Легкая атлетика — один из древнейших видов спорта. Можно сказать, что виды легкой атлетики появились с рождением человека. От умения быстро бегать, перепрыгивать различные препятствия, точно и далеко цетать порой зависела жизнь человека и членов его племени.

Согласно одной из древнегреческих легенд, первые состязания были Организованы Гераклом в честь победы над царем Авгием, и проводились они в беге между четырьмя братьями. По преданию Геракл начертил место для начала бега, затем отмерил 600 ступней. Эта дистанция стала длиной стадиона и называлась стадией (192,27 м).

Первые Олимпийские игры древности, о которых сохранились достоверные записи, относятся к 776 г. до н.э. Хотя есть сведения, что Олимпийские игры проводились уже в 1580 г. до н.э., судя по надписи на диске известного атлета Поплиоса Асклепидеса. Впоследствии в состязания по бегу были включены бег на две стадии, а в 720 г. до н.э. — бег на длинную дистанцию (24 стадии — 4614,5 м).

Не менее древним является и эстафетный бег. Египтяне имели бегунов, которые служили гонцами. У греков чрезвычайно популярен был «лампадериомас», или эстафетный бег с факелами. В состав команды входили 40 участников.

Истоки развития современной легкой атлетики берут свое начало не у берегов Средиземного моря, а на Британских островах. Уже в манускриптах XII в. упоминаются легкоатлетические соревнования лондонцев. Бег обычно проходил на больших дорогах между городами или на ипподромах. В 1770 г. был зафиксирован первый результат часового бега — 17 км 300 м.

Во второй половине XIX в. в Англии стали проводиться регулярные соревнования среди любителей легкой атлетики. Соревнования по бегу в Англии проводились в ярдовых мерах длины (1 ярд — 91,4 см), а на длинных дистанциях за основу была взята миля (1609,34 м). Однако представители других стран потребовали введения метрической системы мер и сумели добиться этого уже на первых Олимпийских играх в Афинах в 1896 г. Нужно сказать, что подлинное развитие легкой атлетики началось именно после этих игр. С каждым годом все больше стран вступают в борьбу за первенство в этом виде спорта. Американцы, финны, французы, японцы, поляки, немцы и итальянцы и отдельные спортсмены ряда других стран вносят свой вклад в развитие легкой атлетики.

С 1928 г. в борьбу за олимпийские награды вступают женщины, усиленно начинает развиваться женская легкая атлетика. Хотя женщины выступали в легкоатлетических соревнованиях и раньше.

Началом развития легкой атлетики в России принято считать организацию «Кружок любителей спорта», созданный в 1888 г. в местечке Тяр-лево под Петербургом. Организаторы сначала стали культивировать бег, а затем и другие виды легкой атлетики. Уже через год были проведены °фициальные соревнования по бегу. Но до этого события соревнования “о бегу уже проводились в России. По примеру Англии и Америки в кРУпных российских городах Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и Др. в парках и общественных садах выступали профессиональные бе-^ны, приглашающие всех желающих помериться силами. В основном iTo были иностранцы, которые нередко терпели поражение от простых Русских людей, не имеющих специальной подготовки.

С 1908 г. в России проводятся первенства страны по легкой атлетике, а с 1913 г. — Всероссийские олимпиады. Впервые русские спортсмены приняли участие в V Олимпийских играх в Стокгольме, но выступление было неудачным. В 1910 г. в России состоялось первое соревнование по легкой атлетике с участием студентов нескольких петербургских высших учебных заведений. В этом же году были проведены первые соревнования для женщин.

С 1908 г. в России проводятся первенства страны по легкой атлетике, а с 1913 г. — Всероссийские олимпиады. Впервые русские спортсмены приняли участие в V Олимпийских играх в Стокгольме, но выступление было неудачным. В 1910 г. в России состоялось первое соревнование по легкой атлетике с участием студентов нескольких петербургских высших учебных заведений. В этом же году были проведены первые соревнования для женщин.

После революции 1917 г. соревнования состоялись в 1918 г. в Москве. В дальнейшем легкая атлетика получила большое развитие, так как стала основой для подготовки солдат и молодого поколения для прохождения службы в рядах Красной Армии. Многие великолепные спортсмены появились в то время, и хотя советские спортсмены не участвовали в мировых первенствах, многие их результаты превосходили европейские и мировые рекорды того времени.

Впервые советские спортсмены официально стали принимать участие в Олимпийских играх с 1952 г., а в европейском первенстве с 1950 г., где выступили довольно успешно.

На этом закончим краткую историческую справку, а в дальнейшем мы будем останавливаться на истории отдельных видов легкой атлетики.

Обучение технике беговых видов лучше всего начинать с техники бега на средние и длинные дистанции. Скорость в этих видах относительно невысокая, но в то же время здесь сохраняется общая визуальная техника бега, присущая всем его разновидностям.

Техника бега зависит от многих факторов. Наиболее существенными являются:

– индивидуальные особенности спортсмена;

– уровень физической подготовленности спортсмена;

– дистанция бега;

– покрытие, на котором выполняется бег;

– конфигурация местности;

– климатические условия.

К индивидуальным особенностям спортсмена-бегуна необходимо отнести: 1) длину ног; 2) подвижность в суставах, особенно в тазобедренном, коленном и голеностопном; 3) врожденное соотношение красных и белых мышечных волокон, которые влияют на такие физические качества, как быстрота и выносливость.

С повышением уровня физической подготовленности будет меняться и техника бега, приобретая более рациональные и экономичные формы и содержание.

От дистанции бега и двигательных задач будет зависеть в первую очередь скорость бега, которая будет влиять на технику бега.

Покрытие, на котором выполняется бег (мягкий грунт, асфальт, песок, дорожка стадиона), также оказывает влияние на технику бега. Различные покрытия будут оказывать влияние на определенные параметры техники бега и тем самым изменять ее в зависимости от качества покрытия. Бег по пересеченной местности, бег

Климатические условия оказывают существенное влияние на технику бега на открытой местности. Сила и направление ветра могут как отрицательно, так и положительно влиять на изменение техники бега. Различного рода осадки, температура воздуха также оказывают влияние на изменение техники бега.

О влиянии перечисленных факторов на технику бега мы будем говорить в каждом разделе, так как они по-разному воздействуют на технику спринтера, средневика, стайера, марафонца, барьериста.

4.4.1. Техника бега на средние и длинные дистанции

К бегу на средние дистанции относят бег на 800 м и 1500 м, на длинные дистанции — от 3000 до 10 000 м, которые проводятся на стадионе или на кроссовых дистанциях.

Условно процесс бега можно разделить на старт и стартовый разгон, бег по дистанции и финиширование. Основы техники бега являются наиболее консервативными, и они существенно не изменялись на протяжении веков. Проводимые исследования в индивидуальной технике среди ведущих спортсменов вносили лишь небольшие изменения. В основном определялось влияние различных факторов на технику бега, работа определенных мышц в процессе создания скорости бега, определялись биомеханические параметры основных характеристик техники бега (рис. 24).

Большое влияние на пропаганду бега и вовлечение в этот вид спорта юное поколение в России оказали такие выдающиеся спортсмены прошлого столетия, как братья Знаменские, В.Куц, П.Болотников, Л. Брагина, Т. Казанкина и др.

В основе современной техники бега лежит стремление добиться: 1) высокой скорости передвижения; 2) сохранения этой скорости На протяжении всей дистанции бега при минимуме затрат энергии; 3) свободы и естественности в каждом движении.

В каждом виде бега необходимо говорить об оптимальной длине шага; в беге на средние дистанции она меньше, чем в беге на Короткие дистанции, и больше, чем на длинные и сверхдлинные Дистанции.

Одними из главных показателей техники бега являются мощность усилий и экономичность движений. Они связаны, с одной стороны, со скоростно-силовой подготовленностью бегуна, а с дру-

гой — с экономичностью расхода энергетических ресурсов. С увеличением дистанции значение фактора экономичности движений преобладает над значением фактора мощности работы, так как происходит уменьшение длины и частоты шагов. Здесь на первое место выступает способность спортсмена к продолжительной работе оптимальной мощности.

Бег на средние и длинные дистанции начинается со старта. Согласно правилам соревнований в данном случае применяется высокий старт на две команды.

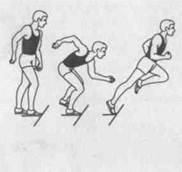

Старт и стартовый разгон. По команде «На старт!» бегун занимает исходное положение у стартовой линии. Толчковая нога находится у линии, а маховая нога ставится на 2 —2,5 стопы сзади. Туловище наклонено вперед примерно на 40 — 45°, ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах, ОЦМ расположен ближе к впередистоящей ноге. Положение тела бегуна должно быть удобным и устойчивым. Руки согнуты в локтевых суставах и занимают противоположное положение ногам. Взгляд бегуна направлен вперед на дорожку, примерно на 3 — 4 м (рис. 25).

После команды «Марш!» или выстрела стартера спортсмен активно начинает бег. Со старта спортсмен бежит в наклонном положении, постепенно выпрямляя туловище и занимая беговое положение, при котором наклон туловища равен примерно 5 — 7°. Стартовый разгон зависит от длины дистанции. В беге на 800 м, где спортсмены бегут первые 100 м по своим дорожкам, задача

бегуна — быстро пробежать этот отрезок, чтобы первым занять место у

бровки. Здесь можно выделить: 1) сам

стартовый разгон, который длится

примерно 15 — 20 м; 2) активный бег,

который длится до выхода спортсме-

на на общую дорожку, где скорость

бега приближается к равномерной.

Обычно скорость первых 100 м на ди-

станции 800 м несколько выше, чем

Рис. 25. Техника высокого скорость бега на других отрезках, даже

старта при финишировании.

Бег по дистанции. Техника бега на прямых отрезках дистанции несколько отличается от техники бега на виражах. Хорошая техника бега на дистанции может проявляться следующими основными чертами:

– небольшой наклон туловища (4 — 5°) вперед;

– плечевой пояс расслаблен;

– лопатки немного сведены;

– небольшой естественный прогиб в пояснице;

– голова держится ровно, мышцы лица и шеи не напрягаются. Такая поза способствует оптимальному варианту бега, снимает

излишнее напряжение мышц.

Руки в беге согнуты в локтевых суставах под 90°, кисти слегка сжаты. Движения рук напоминают движения маятника, но при этом не следует поднимать плечи. Направления движений рук: 1) вперед—вовнутрь, кисть двигающейся вперед руки достигает примерно середины туловища (до грудины); 2) назад —кнаружи, не отводя руку далеко в сторону. Вообще, все движения рук должны приближаться к направлению бега, так как излишние движения рук в стороны приводят к раскачиванию туловища в боковых направлениях, что отрицательно сказывается на скорости бега и приводит к лишним энергетическим затратам. Угол движения плечевой кости будет зависеть от скорости бега, т.е. чем выше скорость, тем движения более энергичны и размашисты. Следует помнить, что движения рук высоко вверх, как спереди, так и сзади, являются ошибкой. Амплитуду колебаний плечевой кости можно определить по движению локтевого сустава: как только он начинает движение больше вверх — это и будет границей амплитуды.

Рассматривать технику движения ног в беге следует с постановки стопы на опору. В беге на средние и длинные дистанции стопа ставится с носка на наружный свод стопы, опускаясь к Моменту вертикали на всю стопу. Стопы ставятся параллельно Друг другу на ширину стопы между ними, большой палец ноги Направлен вперед, не следует разворачивать стопы кнаружи. Бегун Должен ставить стопу мягко, как кошка, а не ударным способом. Коленный сустав в момент постановки стопы на грунт слегка согнут. Нога ставится на опору как бы «загребающим» движением, не слишком далеко от проекции ОЦМ. Длина постановки Ноги на грунт зависит от скорости бега: чем выше скорость бега, тсм дальше ставится нога от проекции ОЦМ. До момента вертикали, в фазе амортизации, нога больше сгибается в коленном и тазо-

бедренном суставах. Происходит некоторое снижение ОЦМ. Это действие можно сравнить с пружиной, которую слегка сжимают, чтобы потом получить обратный эффект — эффект упругой деформации. Ощущения бегуна — он должен представлять себя пружиной, которая сопротивляется сжатию и противодействуя отталкивает тело от опоры. После прохождения вертикали происходит активное выпрямление ноги сначала в тазобедренном, затем в коленном суставах и только потом сгибается стопа в голеностопном суставе.

Момент отталкивания является главным элементом в технике бега, так как от мощности усилий и угла отталкивания зависит скорость бега. Естественно, чем острее угол отталкивания, тем больше мощность отталкивания будет приближаться к направлению движения и тем выше будет скорость. В беге на средние дистанции оптимальный угол отталкивания примерно 50 — 55°, на более длинных дистанциях он несколько увеличивается. Отталкивание должно быть направлено вперед и согласовываться с наклоном туловища. В беге наклон туловища меняется в пределах 2 — 3°, увеличиваясь к моменту отталкивания, и уменьшается в фазе полета. Положение головы также оказывает влияние на положение туловища: чрезмерный наклон головы вперед вызывает слишком большой наклон туловища, закрепощение мышц груди и брюшного пресса; отклонение головы назад приводит к отклонению плеч назад, снижению эффективности отталкивания и закрепощению мышц спины.

Активному отталкиванию способствует мах свободной ноги, направленный вперед — вверх, который заканчивается в заключительный момент отталкивания.

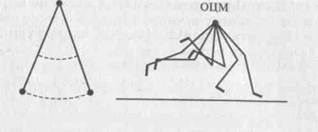

После отрыва от грунта нога сгибается в коленном суставе, бедро движется вперед к вертикали, голень находится почти параллельно опоре. Угол сгибания маховой ноги в коленном суставе в фазе заднего шага зависит от индивидуальных особенностей и от скорости бега; чем выше скорость бега, тем больше сгибается нога в коленном суставе. В этой фазе мышцы, участвующие в отталкивании, расслаблены. После момента вертикали бедро маховой ноги движется вперед — вверх. Когда толчковая нога полностью выпрямлена, голень маховой ноги параллельна ее бедру. После момента активного сведения бедер (фаза полета) нога, находящаяся впереди, начинает опускаться, ее голень выводится вперед, и постановка ноги осуществляется с передней части стопы. Нога, находящаяся сзади, активно выносится вперед, помогая быстро приблизиться ОЦМ к месту постановки ноги, тем самым снижая силы торможения. Необходимо помнить, что сгибание ноги в коленном суставе во время ее переноса, позволяет снизить длину маятника (нога — это сложный составной маятник) и сократить период переноса (рис. 26).

Рис. 26. Маятниковое движение маховой ноги в беге

Действия бегуна при пробегании поворотов (виражей):

– слегка наклоняется влево (к центру поворота);

– амплитуда движений левой руки несколько меньше, чем правой;

– правое плечо немного выдвигается вперед;

, – стопа правой ноги ставится с разворотом внутрь. Увеличение скорости бега на средних дистанциях за счет увеличения длины шага ограничено, так как слишком большой шаг требует и больших энергетических затрат. Длина шага у бегунов составляет примерно 160 — 220 см в зависимости от дистанции и индивидуальных особенностей. Скорость бега обычно увеличивается за счет частоты шагов при сохранении их длины.

Финиширование. В беге на средние и длинные дистанции бегуны обычно в конце выполняют финишный бросок или спурт, длина которого в среднем достигает 150 — 200 м в зависимости от дистанции и потенциальных возможностей бегуна. Техника бега во время финишного броска несколько меняется: увеличивается наклон туловища вперед, наблюдаются более активные движения рук. На последних метрах дистанции техника движений может расстроиться, так как наступает утомление. Влияние утомления прежде всего сказывается на скорости бега: снижается частота движений, увеличивается время опоры, снижается эффективность отталкивания и мощность отталкивания.

Техника бега и прежде всего структура бегового шага сохраняется на всех дистанциях, меняются лишь соотношения длины и частоты шагов, кинематические и динамические характеристики (в зависимости от длины дистанции, скорости бега, антропометрических особенностей и физических возможностей каждого спортсмена).

- Задача 2. Обучить технике гладкого бега

- Задача 3. Обучить технике преодоления препятствий способом «наступая»

- Задача 3. Обучить бегу между барьерами с преодолением препятствий

- Задача 1. Дать краткую характеристику барьерного бега

- Задача 4. Обучить технике преодоления ямы с водой

- Задача 6. Совершенствование техники бега и преодоления препятствий

- Читать далее

- Задача 1. Создать представление о технике бега

- Техника бега с препятствиями

- Читать далее

- Задача 4. Научить технике высокого старта и стартового разгона с последующим преодолением барьеров

- Задача 2. Обучить технике преодоления барьера

- Задача 5. Научить технике бега с низкого старта. Совершенствовать технику барьерного бега

- Читать далее

- Задача 5. Обучить технике преодоления препятствий барьерным шагом

Задача 2. Обучить технике гладкого бега

Средства: подготовительные упражнения и методические приемы приведены на страницах «Методика обучения технике бега на средние дистанции», «Методика обучения технике бега на длинные дистанции».

Задача 3. Обучить технике преодоления препятствий способом «наступая»

Средства: преодоление одного препятствия способом «наступая» с приземлением на расстояние 2-2,5м от него; преодоление нескольких препятствий, расставленных на расстояние 20-30 м один от другого способом «наступая» с приземлением на расстояние 2-2,5 м от барьера.

Методические указания: в начале преодоление препятствия выполняется на малой скорости и низкой его высоте (70-80 см), обращать внимание на то, чтобы после приземления бег начинался активно (не было остановки).

Задача 3. Обучить бегу между барьерами с преодолением препятствий

Средства: те же, что и при решении задачи 2, но с увеличением расстояния и высоты барьеров; бег сбоку барьеров в три шага; бег с барьерами в три шага при их сближенной расстановке.

Методические указания: важно следить за тем, чтобы спортсмены не отталкивались близко к барьеру, не прыгали высоко через него. Необходимо своевременно изменять расстояние между барьерами, постепенно увеличивать длину и частоту шагов. Необходимо последовательно обращать внимание на основные моменты техники: активный вход на барьер, непрерывность перехода в беге после схода с барьера, отсутствие прыжкообразного бега между барьерами.

Задача 1. Дать краткую характеристику барьерного бега

Ознакомить с историей развития и современным состоянием этого вида легкой атлетики. Создать правильное представление о рациональной технике барьерного бега.

Средства: рассказ о главных особенностях бега; показ видеозаписи с обязательной демонстрацией целостного бега.

Методические указания: преподаватель должен обратить внимание на самые важные моменты: высокую скорость и динамичность бега между барьерами, слитность преодоления барьера, общую координацию движений.

Задача 4. Обучить технике преодоления ямы с водой

Средства: ознакомление с техникой преодоления ямы с водой (рассказ, показ); преодоление препятствия, установленного у боковой стороны сектора для прыжков в длину, с последующим прыжком «в шаге» и переходом на бег; преодоление препятствия и ямы без воды; преодоление препятствия и ямы с водой.

Методические указания: первые шаги после преодоления ямы с водой выполнять несколько короче с постепенным увеличением их длины. Для того чтобы приземление выполнялось на нужном расстоянии от препятствия, необходимо увеличить скорость разбега перед препятствием. При отталкивании от барьера усилие направлять больше вперед, а не вверх, сохраняя при этом наклон туловища.

Задача 6. Совершенствование техники бега и преодоления препятствий

Средства: бег отрезков 100 м по прямой с 4-5 барьерами; бег по виражу с преодолением препятствия; бег отрезков 200 м с 4-5 барьерами; пробегание 200 м с преодолением 2-3 барьеров и ямы с водой; бег на 400 м с преодолением препятствий, установленных в соответствии с правилами соревнований.

Методические указания: при совершенствовании техники добиваться, чтобы препятствия преодолевались экономно, быстро, без остановок перед ними и за ними. Сначала использовать в тренировках более низкие барьеры, затем стандартные. Скорость пробегания постепенно увеличивать. Добиться от занимающихся умения атаковать препятствие с обеих ног.

Для того чтобы развить глазомерный расчет у занимающегося, помогающий точно попадать на место отталкивания, преодолевают препятствие с различного разбега, не снижая скорости бега.

Читать далее

Задача 1. Создать представление о технике бега

Средства: краткая характеристика бега на 3000 м с препятствиями; создать правильное представление о рациональной технике бега с препятствиями; демонстрация и разбор кинограмм и плакатов по технике бега и преодоления препятствий; показ бега на отрезках 100, 200, 400 м преподавателем или квалифицированным стипльчезистом.

Методические указания: в процессе бега выявляются индивидуальные особенности занимающихся и указывается на наиболее грубые ошибки.

Техника бега с препятствиями

Бег с препятствиями (стипльчез) – один из труднейших видов легкой атлетики, требующий от спортсменов не только выносливости, но и прочных технических навыков – умения преодолевать установленные на дистанции препятствия в условиях нарастающего утомления. На каждом круге в беге на 3000 м с препятствиями бегун преодолевает по пять препятствий, одно из которых особенно трудное (яма с водой). На всей дистанции 35 препятствий, поэтому, только добившись рациональной техники, можно выиграть значительный отрезок времени. В беге все препятствия на дорожке преодолеваются спортсменом с одной, а чаще с двух ног, что облегчает выбор места постановки ноги перед атакой барьера.

«Атака» препятствия имеет большое значение для рационального его преодоления. Наилучшее место для постановки ноги перед препятствием – 130-185 см. Если спортсмен близко подбегает к препятствию, то он не может осуществить активное продвижение таза и маховой ноги вперед, поэтому общий центр тяжести перемещается над препятствием по более крутой траектории. При дальнем отталкивании перед препятствием увеличивается фаза полета, что затрудняет приземление за препятствием и снижает скорость при сходе.

Длина последнего шага перед отталкиванием на препятствие должна быть несколько меньше, чем длина предыдущих, что достигается активным сведением бедер в полетной фазе и более быстрой постановкой ноги на место толчка, а это, в свою очередь, уменьшает тормозящие действия силы реакции опоры. Удлинение последнего шага перед препятствием увеличивает тормозящие действия, так как нога ставится далеко впереди проекции общего центра тяжести.

При отталкивании на препятствие туловище стипльчезиста подается вперед, а согнутая маховая нога выносится коленом вперед-вверх. С продвижением таза вперед разгибается толчковая нога. В заключительный момент отталкивания туловище и толчковая нога составляют близкую к прямой линию. Разгибание маховой ноги в коленном суставе происходит в тот момент, когда колено достигает уровня препятствия. Чтобы сохранить равновесие, рука, разноименная маховой ноге, посылается вперед. В безопорном положении маховая нога выпрямляется в коленном суставе, туловище еще больше наклоняется вперед, толчковая нога сгибается, подтягивается к туловищу и проносится несколько стороной через препятствие. Рука, разноименная маховой ноге, в это время движется вниз-назад, чуть стороной навстречу толчковой ноге. При сходе с барьера наклон туловища постепенно уменьшается, стипльчезист приземляется на переднюю часть стопы. Во время приземления бегун принимает положение, похожее на положение в момент «атаки».

Когда стипльчезисты подбегают к препятствию большой группой, то трудно точно попасть на место отталкивания, иногда экономнее применить способ преодоления «наступая». Он менее эффективен по затратам времени, но более экономичен с точки зрения энергетических затрат.

В отличие от сильнейших бегунов у всех стипльчезистов низкой квалификации за 10-12 м до препятствия из-за определения нужного места для отталкивания на барьер скорость бега падает. Особенно это заметно у стипльчезистов с неразвитым глазомерным расчетом, у тех, кто преодолевает препятствие постоянно с одной ноги.

Препятствие в виде ямы с водой является наиболее сложным на дистанции. Яму с водой стипльчезисты обычно преодолевают способом «наступая», хотя в последнее время многие на первых кругах дистанции преодолевают ее безопорным способом.

Существует несколько мнений о наиболее рациональном способе преодоления ямы с водой. Некоторые специалисты считают, что от земли надо отталкиваться слабейшей ногой и на препятствие ставить сильнейшую, чтобы быстрее преодолеть яму с водой и дальше прыгнуть. Но чаще всего стипльчезисты отталкиваются от земли привычной для себя ногой, а на препятствие ставят слабейшую, приземляясь в яме на сильнейшую ногу. Это не выбивает их из привычного ритма, а приземление на сильнейшую ногу позволяет стремительнее начать бег после преодоления препятствия. Есть стипльчезисты, которые с обеих ног одинаково успешно преодолевают как обычные препятствия, так и яму с водой. Это позволяет подбегать к препятствию, не меняя ритма шагов и скорости бега.

Раньше считали, что бегун должен как можно сильнее оттолкнуться от барьера и дальше приземлиться в яме с водой. При этом спортсмены выносят маховую ногу далеко вперед и при приземлении натыкаются на нее, гася горизонтальную скорость. В настоящее время стипльчезисты чаще приземляются за 60-70 см до края ямы и быстро переходят на двухопорное положение, делая первый шаг коротким. Это позволяет сохранить высокую скорость бега. Уменьшение скорости после преодоления ямы с водой значительно. Стипльчезисты высших разрядов достигают скорости, которую они набрали до препятствия, к 7-8 м после преодоления ямы с водой.

Техника бега на дистанции между препятствиями не отличается от техники бега на длинные дистанции.

Установлены количественные показатели различий в кинематической структуре бегового и барьерного бега:

Приведенные различия заключаются в положении голени в момент постановки ноги на дорожку при беге между препятствиями и перед препятствиями (показатель 1); изменениях угла отталкивания в беге между препятствиями и в момент преодоления препятствия (показатель 2); положении голени при постановке ноги в беге между препятствиями и в момент приземления за препятствием (показатель 3); продолжительности фазы полета в беге между препятствиями и при преодолении препятствия (показатель 4). Чем меньше разница во времени полета при обычном беге и при преодолении препятствия, тем лучше техника бегуна.

Одни кинематические характеристики зависят от уровня спортивного мастерства и отражают техническую подготовленность спортсмена; другие – от индивидуальных особенностей и с уровнем спортивного мастерства не связаны. К ним относятся: наклон туловища в момент вертикали, в момент бега между препятствиями, положение голени при постановке ноги, положение ноги при отталкивании на препятствие, расстояние от места постановки ноги до барьера.

Бег спортсмена высокого класса отличается свободой и непринужденностью движений, что достигается благодаря рациональной технике. Особенно большое значение в беге на 3000 м с препятствиями имеет техника преодоления барьеров и ямы с водой. За счет этого можно значительно повысить результат. Оценить техническое мастерство бегуна можно по разнице скорости в гладком беге на 3000 м и в беге на 3000 м с препятствиями (у сильнейших бегунов она составляет 25-28 с).

Техническая подготовка стипльчезиста тесно связана с физической подготовкой.

С ростом спортивного мастерства и физической подготовленности техника стабилизируется, однако наблюдаются изменения в кинематических характеристиках барьерного бега:

- увеличивается угол постановки ноги после преодоления препятствия (у бегунов III и II разряда – 83,78 ± 1,58°; мастеров спорта – 87,00 ± 4,14°);

- сокращается время опоры при «атаке» барьеров соответственно от 197,42 ± 12,14 до 164,26 ± 12,50 мс;

- сокращается время полета над препятствием соответственно от 554,42 ± 20,81 до 460,21 ± 38,54 мс;

- уменьшается расстояние между верхней планкой препятствия и тазобедренным суставом соответственно от 51,68 ± 6,49 до 33,11 ± 5,91 см;

- сокращается потеря времени при преодолении препятствия соответственно от 112,89 ± 10,71 до 95, 47 ± 10,68 мс.

Читать далее

Задача 4. Научить технике высокого старта и стартового разгона с последующим преодолением барьеров

Средства: специальные упражнения барьериста, бег с высокого старта за восемь шагов до барьера, поставленного на укороченном расстоянии; барьер преодолевается сбоку; бег с высокого старта с преодолением 2-4 барьеров.

Методические указания: следует сразу обучить ритму восьми беговых шагов, делать акцент на длине первых 4-5 шагов и набегании на барьер с выпрямлением туловища на остальных 3-4 шагах.

Задача 2. Обучить технике преодоления барьера

Средства: стоя лицом к стенке на расстоянии 110-150 см, имитировать работу рук с одновременным подниманием бедра маховой ноги и последующим выбрасыванием голени пяткой вперед; стоя лицом к гимнастической стенке на расстоянии 90-120 см сбоку барьера, держаться за жердь на уровне груди, переносить толчковую ногу через барьер; переход барьера или нескольких барьеров, поставленных на небольшом (2-3 м) расстоянии друг от друга; то же в медленном беге с высоким подниманием бедра и незначительным продвижением вперед; преодоление учебных барьеров в медленном темпе.

Методические указания: следить за синхронностью действий маховой и толчковой ноги, за активным продвижением таза вперед. Высоту барьеров и расстояние между ними надо увеличивать постепенно. Движению рук обучать в процессе выполнения перечисленных упражнений.

Задача 5. Научить технике бега с низкого старта. Совершенствовать технику барьерного бега

Средства: специальные упражнения барьериста; бег с низкого старта сбоку от барьера; бег с низкого старта с преодолением 1-3 барьеров; пробегание полной соревновательной дистанции.

Методические указания: подбор специальных упражнений должен носить индивидуальный характер, а их многократное повторение должно сочетаться с пробеганием барьерной дистанции. Для повышения эффективности следует использовать учебные барьеры пониженной высоты. Обучение бегу на 400 м с барьерами происходит после овладения техникой бега на короткие дистанции. Поэтому главной задачей будет нахождение оптимального ритма бега между барьерами в соответствии с естественным шагом в гладком беге, а также овладение техникой преодоления барьеров на повороте.

Читать далее

Задача 5. Обучить технике преодоления препятствий барьерным шагом

Средства: преодоление низких барьеров высотой 76,2-84 см безопорным шагом, отталкиваясь сильнейшей ногой; имитация атаки барьера с правой и левой ноги в ходьбе и медленном беге; преодоление препятствия с обеих ног барьерным шагом; преодоление нескольких препятствий, установленных на различных расстояниях.

Методические указания: при обучении технике преодоления препятствий используются методические приемы и специальные подготовительные упражнения барьериста. Вначале при обучении применяются низкие подвижные барьеры высотой 76,2-84 см, затем стандартные неподвижные высотой 91,4 см. Обратить особое внимание на преодоление барьера с «неудобной» ноги. Следует обращать особое внимание на то, чтобы занимающиеся возможно ниже переносили ОЦМТ над барьером. Следить, чтобы препятствие атаковали нога и разноименная рука. Туловище в момент преодоления препятствия наклонять вперед.