Государственное

бюджетное общеобразовательное учреждение

Сибирский

Государственный медицинский университет

Кафедра

физической культуры и здоровья

Методы

развития и коррекции физических качеств.

Быстрота.

Выполнила:

студентка 2 курса ФПМиМ

Быстрота как физическое качество

Быстрота

– способность выполнять двигательное

действие с максимальной скоростью (за

наименьший промежуток времени). Различают

элементарные и комплексные формы

проявления скоростных способностей. К

элементарным формам относятся быстрота

реакции, скорость одиночного движения,

частота (темп) движений.

Быстрота

простой реакции – латентный (скрытый)

период реакции – временной отрезок от

момента появления сигнала до момента

начала движения. Латентное время простой

реакции у взрослых, как правило, не

превышает 0,3 с.

Сложные

двигательные реакции – это реакции

«выбора» (когда из нескольких возможных

действий требуется мгновенно выбрать

одно, адекватное данной ситуации).В ряде

видов спорта такие реакции одновременно

являются реакциями на движущийся объект

(мяч, шайба и т.п.).

Частота,

или темп, движений — это число движений

в единицу времени (например, число

беговых шагов за 10 с).

Формы

проявления скоростных способностей

выступают в различных сочетаниях и в

совокупности с другими физическими

качествами и техническими действиями:

быстрота выполнения целостных двигательных

действий, способность как можно быстрее

набрать максимальную скорость и

способность длительно поддерживать

ее.

Способность

как можно быстрее набрать максимальную

скорость определяют по фазе стартового

разгона или стартовой скорости. В среднем

это время составляет 5—6 с. Способность

как можно дольше удерживать достигнутую

максимальную скорость называют скоростной

выносливостью и определяют по дистанционной

скорости.

В

играх и единоборствах есть еще одно

специфическое проявление скоростных

качеств — быстрота торможения, когда

в связи с изменением ситуации необходимо

мгновенно остановиться и начать движение

в другом направлении.

Проявление

форм быстроты и скорости движений

зависит от целого ряда факторов: состояния

центральной нервной системы и

нервно-мышечного аппарата человека;

морфологических особенностей мышечной

ткани, ее композиции (т.е. от соотношения

быстрых и медленных волокон); силы мышц;

способности мышц быстро переходить из

напряженного состояния в расслабленное;

энергетических запасов в мышце (АТФ и

КТФ); амплитуды движений, т.е. от степени

подвижности в суставах; способности к

координации движений при скоростной

работе; биологического ритма

жизнедеятельности организма; возраста

и пола; скоростных природных способностей

человека.

Наиболее

благоприятными периодами для развития

скоростных способностей как у мальчиков,

так и у девочек считается возраст от 7

до 11 лет. Несколько в меньшем темпе рост

различных показателей быстроты

продолжается с 11 до 14—15 лет. Половые

различия в уровне развития скоростных

способностей невелики до 12—13-летнего

возраста.

Средства развития быстроты

Средствами

развития быстроты являются упражнения,

выполняемые с предельной либо

околопредельной скоростью (т.е. скоростные

упражнения). Их можно разделить на три

основные группы

1.

Упражнения, направленно воздействующие

на отдельные компоненты скоростных

способностей: быстроту реакции; скорость

выполнения отдельных движений; улучшение

частоты движений; улучшение стартовой

скорости; скоростную выносливость;

быстроту выполнения последовательных

двигательных действий в целом (например,

бега, плавания, ведения мяча).

2.

Упражнения комплексного (разностороннего)

воздействия на все основные компоненты

скоростных способностей (например,

спортивные и подвижные игры, эстафеты,

единоборства и т.д.).

3.

Упражнения сопряженного воздействия:

на скоростные и все другие способности

(скоростные и силовые, скоростные и

координационные, скоростные и

выносливость); на скоростные способности

и совершенствование двигательных

действий (в беге, плавании, спортивных

играх и др.).

Для

развития частоты движений применяются:

циклические упражнения в условиях,

способствующих повышению темпа движений.

Включают,

длительность движения, темп движения.

Длительность

движения

–

это

время, затраченное на его выполнение.

В технике физических упражнений

большое значение имеет длительность

отдельных частей (в плавании, например,

это старт, плавание по дистанции, поворот,

финиширование), фаз (замаха и удара

в подаче мяча в волейболе), периодов

(опоры и полета в беге), циклов (двух

скользящих шагов в беге на коньках),

элементов движений или движений отдельных

частей тела. От длительности зависят

практические достижения во многих

двигательных действиях. Продолжительность

каждой фазы, периода, цикла в упражнении

можно измерить и определить ее влияние

на результат (например, длительность

периодов опоры и полета в беге). Изменение

времени выполнения двигательного

действия может влиять на деятельность

соответствующих органов и систем

организма занимающихся.

Темп

движения

–

это частота относительно равномерного

повторения каких-либо движений, например,

шагов в беге, гребков в гребле, и т.п. При

однократных движениях (одиночных

прыжках, метании) темп, естественно не

наблюдается.

Темп

определяется количеством повторных

движений в единицу времени, обычно

в одну минуту. Так, темп 120 в ходьбе равен

120 шагам в минуту. Темп движений находится

в обратно пропорциональной зависимости

от их длительности: чем она меньше, тем

он выше. Например, уменьшение длительности

шага в беге на коньках на определенной

дистанции ведет к повышению частоты

шагов.

Максимальная

частота движений является одним из

показателей быстроты как физического

качества человека. Не следует отождествлять

понятия темпа и скорости движений,

хотя часто (но не всегда) скорость

движений зависит от темпа и, наоборот.

Так, например, в беге с увеличением темпа

(при одной и той же длине шагов)

неизбежно увеличивается скорость

движений в каждом шаге, но если

одновременно, с увеличением темпа

уменьшается длина шагов, то скорость

движений может остаться и неизменной.

В некоторых случаях (например, в вольных

упражнениях, в гимнастике) при сохранении

одной и той же амплитуды и скорости темп

может изменяться за счет увеличения

паузы между движениями.

Темп

движений во многих видах физических

упражнений, с одной стороны, от-ражаетуровень

развития быстроты, а с другой – степень

владения техникой. Например, чем

больше развита у гребца быстрота

движений, тем более высокую частоту

гребков он может показать. В то же время,

чем совершеннее его техника, тем при

более высоком темпе он может правильно

выполнять все элементы гребка.

Способность

занимающихся изменять темп движений в

соревновательных условиях определяется

их подготовленностью. У победителей в

циклических видах спорта (гребля, бег

на дальнюю дистанцию), как правило,

вариативность темпа движений гораздо

выше, чем у спортсменов, занявших в

соревнованиях низкие места. Нахождение

оптимального темпа – одна из главных

задач при овладении техникой

циклических упражнений. Оптимальный

темп движений для каждого занимающегося

в конкретном циклическом упражнении

определяется путем многократного

преодоления отрезков дистанции с

различной частотой движения. При этом

фиксируется показанное время. Темп,

дающий возможность достигнуть наиболее

высокого результата, определяется

как индивидуально-оптимальный.

Временные

характеристики раскрывают движение во

времени: кос оно началось и закончилось

(момент времени), как долго длилось

(длительность движения), как часто

выполнялось движение (темп), как

они были построены во времени

(ритм). Вместе пространственно-временными

характеристиками они определяют характер

движений человека.

Определяя, где

была точка в пространстве, необходимо

определит, когда она там была.

Момент времени

Момент времени

определяют не только для начала и

окончания движения, но и для других

важных мгновенных положений. В первую

очередь это моменты существенного

изменения движения: заканчивается одна

часть (фаза) движения и начинается

следующая (например, отрыв стопы от

опоры в беге — это момент окончания

фазы отталкивания и начала фазы полета).

По моментам времени определяю длительность

движения.

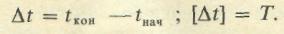

Длительность движения

Длительность

движения — это его временная мера,

которая измеряется разностью моментов

времени окончания и начала движения:

Длительность

движения представляет собой промежуток

времени между двумя ограничивающими

его моментами времени. Сами моменты

(как границы между двумя смежными

промежутками времени) длительности не

имеют. Ясно, что, измеряя длительность,

пользуются одной и той же системой

отсчета времени. Узнав расстояние,

пройденное точкой, и длительность ее

движения, можно определить ее скорость.

Зная длительность движений, определяют

также их тем и ритм.

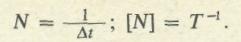

Темп движений

В повторных

движениях одинаковой длительности темп

характеризует их протекание во времени.

Темп движений1

— это временная мера их повторности.

Он измеряется количеством движений,

повторяющихся в единицу времени (частота

движений):

Темп — величина,

обратная длительности движений. Чем

больше длительность каждого движения,

тем меньше темп, и наоборот. В повторяющихся

(циклических) движениях темп может

служить показателем совершенства

техники. Например, частота движений у

лыжников, пловцов, гребцов высокой

квалификации (при более высокой скорости

передвижения) больше, чем у менее

подготовленных. Известно, что с

утомлением темп Движений изменяется:

он может повышаться (например, при

укорочении шагов в беге) или понижаться

(например, при неспособности поддерживать

его в лыжном ходе).

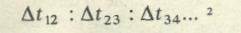

Ритм движений

Ритм движений

(временной) — это временная мера

соотношения частей движений. Он

определяется по соотношению длительности

частей движения:

Ритм движений

характеризует, например, отношение

времени опоры к времени полета в беге

или времени амортизации (сгибания

колена) к времени отталкивания (выпрямления

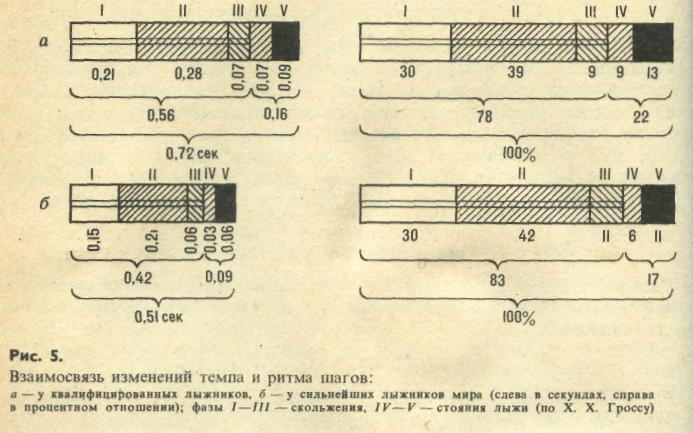

ноги) при опоре. Примером соотношения

длительности и частей движения может

служить ритм скользящего шага на лыжах

(соотношение длительности пяти фаз

шага). С изменением темпа шагов изменяется

и их ритм (рис. 5). Кроме временных можно

определить еще пространственные

показатели ритма (например, отношение

длины выпада в шаге на лыжах к длине

скольжения).

Чтобы определить

ритм (временной), выделяют фазы, которые

различаются по задаче движения, по его

направлению, скорости, ускорению и

другим характеристикам. Ритм отражает

прилагаемые усилия, зависит от их

величины, времени приложения и других

особенностей движений. Поэтому по ритму

движений можно в известной мере

судить об их совершенстве. В ритме

особенно важны акценты — большие усилия

и ускорения — их размещение во времени.

При овладении упражнениями иногда лучше

сначала задать ритм, чем подробно

описывать детали движений; это помогает

быстрее понять особенности изучаемого

упражнения, его построение во времени.

В каждом движении

есть различающиеся части, например

подготовительные и исполнительные

(основные) движения, разгон и торможение.

Значит, ритм можно определить в каждом

упражнении. Так называемые «неритмичные»

движения — это не вообще лишенные ритма

движения,

2. Ритм — величина

безразмерная.

а движения с

отклонениями от заданного рациональной

ритма. Иначе говоря, неритмичные движения

— это движения без определенного

постоянного ритма или с неправильным,

нерационалным ритмом.

Теория 1 класс. Темп и ритм

Далеко не каждый учитель дает детям возможность с помощью упражнений почувствовать, в чем разница между темпом и ритмом (не просто проводя разные упражнения, а именно показывая где меняется ритм, а где темп). К сожалению, даже многие взрослые этого не знают, так что познакомить детей с этими понятиями было бы очень даже кстати. Одними разговорами дать представление об этих двух понятиях не очень-то легко, так что лучше использовать наглядные примеры – упражнения.

На самом деле, все довольно просто. Что такое ритм? Это рисунок исполнения, а вот темп – это скорость выполнения.

Ниже приводится вариант разминки с помощью которой можно показать различие между темпом и ритмом:

и.п. – о.с., руки перед грудью

1 – правую руку дугой в сторону вправо ладонь вверх

2 – левую руку дугой в сторону влево ладонью вверх

3 – правая рука в и.п.

4 – левая рука в и.п.

5 – правая рука в сторону ладонью вниз

6 – левая рука в сторону ладонью вниз

7 – правая рука в и.п.

8 – левая рука в и.п.

Повторить это упражнение под счет с показом, первые два-три раза. Счет постепенно ускоряется. Вначале медленно, чтобы дети запомнили положения рук, потом чуть быстрее, потом еще быстрее и последний самый быстрый, с учетом правильности выполнения упражнения учениками. Стараться темп ускорять так, чтобы дети не сбивались, а могли перестроиться.

И. п. – руки перед грудью сжаты в кулак

1—4 – круговые движения предплечьями перед грудью к себе

5—8 – круговые движения предплечьями перед грудью от себя

Выполняется под счет, каждая цифра это одно круговое движение. Поэтому вначале цифры произносятся медленно, растягивая буквы «Ра-а-аз», постепенно ускоряясь. Следить за тем, чтобы дети не сбивались и выполняли упражнение правильно. Если начинают сбиваться, темп замедляется, чтобы ученики смогли подстроиться и потом опять ускоряется.

Обратить внимание детей, что чем быстрее темп выполнения, тем труднее правильно сделать упражнение.

– А теперь, я вам немножечко похлопаю, – говорит учитель. – Только на один хлопок, вы должны сделать наклон вперед, на другой – выпрямиться.

Учитель начинает отхлопывать, постепенно меняя ритм (меняя рисунок исполнения). Потом останавливается (так чтобы дети были выпрямлены) и говорит, что – Сейчас мы поддерживали один определенный ритм, который то ускорялся, то замедлялся, а теперь попробуем узнать, как выполнять упражнение, если ритм рваный или отсутствует совсем. – Продолжается выполнение упражнения, но учитель постоянно сбивает ритм, хлопает невпопад специально делая так, чтобы ученики не могли хорошо справиться с этим заданием. Убедившись, что многие дети совершили ошибки, необходимо остановиться и спросить, заметили ли они, насколько сложнее стало выполнять простое упражнение, если не поддерживать определенный ритм. И подчеркнуть, насколько важно всегда правильно, точно и четко подбирать ритм и темп для упражнений или игр.

Остальные упражнения так же можно выполнять с различным ритмом и темпом:

1—4 – круговые движения руками вперед

5—8 – круговые движения руками назад

Наклон вперед с касанием руками пола. Под счет.

1—3 – пружинистые наклоны вперед

То же самое, но с удержанием положения (упора стоя)

1—7 – удерживать положение наклона вперед

8 – выпрямиться в и.п.

1 – прыжок вперед

2 – прыжок назад

3 – прыжок вправо

4 – прыжок влево (в и.п.)

Повторить 4 раза и перейти на ходьбу на месте.

Мне кажется ощущение ритма – вообще очень важно в жизни.