Митохондрии

Митохондрии

– это структуры палочковидной или

овальной формы (греч. mitos

–

нить,

chondros

– гранула). Они обнаружены во всех животных

клетках (исключая зрелые эритроциты):

у высших растений, у водорослей и

простейших. Отсутствуют они только у

прокариот бактерий.

Эти

органеллы впервые были обнаружены и

описаны в конце прошлого столетия

Альтманом. Несколько позже эти структуры

были названы митохондриями. В 1948 г.

Хогебум указал на значение митохондрий

как центра клеточного дыхания, а в 1949

г. Кеннеди и Ленинджер установили, что

в митохондриях протекает цикл

окислительного фосфорилирования. Так

было доказано, что митохондрии служат

местом генерирования энергии.

Митохондрии видны

в обычном световом микроскопе при

специальных методах окраски. В фазово

– контрастном микроскопе и в «темном

поле» их можно наблюдать в живых клетках.

Строение,

размеры, форма

митохондрий очень вариабельны. Это

зависит в первую очередь от функционального

состояния клеток. Например, установлено,

что в мотонейронах мух, летающих

непрерывно 2 часа, проявляется огромное

количество шаровидных митохондрий, а

у мух со склеенными крыльями число

митохондрий значительно меньше и они

имеют палочковидную форму (Л. Б. Левинсон).

По форме они могут быть нитевидными,

палочковидными, округлыми и гантелеобразными

даже в пределах одной клетки.

Митохондрии

локализованы в клетке, как правило, либо

в тех участках, где расходуется энергия,

либо около скоплений субстрата (например,

липидных капель), если таковые имеются.

Строгая ориентация

митохондрий обнаруживается вдоль

жгутиков сперматозоидов, в поперечно-полосатой

мышечной ткани, где они располагаются

вдоль миофибрилл, в эпителии почечных

канальцев локализуются во впячиваниях

базальной мембраны и т.д.

Количество

митохондрий в клетках имеет органные

особенности, например, в клетках печени

крыс содержится от 100 до 2500 митохондрий,

а в клетках собирательных канальцев

почки – 300, в сперматозоидах различных

видов животных от 20 до 72, у гигантской

амебы Chaos

chaos

их число достигает

500 000. Размеры митохондрий колеблются

от 1 до 10 мкм.

Ультрамикроскопическое

строение митохондрий однотипно,

независимо

от их формы и размера. Они покрыты двумя

липопротеидными мембранами: наружной

и внутренней. Между ними располагается

межмембранное пространство.

Впячивания

внутренней мембраны, которые вдаются

в тело митохондрий, называются кристами.

Расположение крист в митохондриях может

быть поперечным и продольным. По форме

кристы могут быть простыми и разветвленными.

Иногда они образует сложную сеть. В

некоторых клетках, например, в клетках

клубочковой зоны надпочечника кристы

имеют вид трубочек. Количество крист

прямо пропорционально интенсивности

окислительных процессов, протекающих

в митохондриях. Например, в митохондриях

кардиомиоцитов их в несколько раз

больше, чем в митохондриях гепацитов.

Пространство, ограниченное внутренней

мембраной, составляет внутреннюю камеру

митохондрий. В нем между кристами

находится митохондриальный матрикс —

относительно электронно плотное

вещество.

Белки внутренней

мембраны синтезируются миторибосомами,

а белки внешней мембраны – циторибосомами.

‘Наружная мембрана

митохондрий по многим показателям

сходна с мембранами ЭПС. Она бедна

окислительными ферментами. Немного их

и в мембранном пространстве. Зато

внутренняя мембрана и митохондриальный

матрикс буквально насыщены ими. Так, в

матриксе митохондрий сосредоточены

ферменты цикла Кребса и окисления жирных

кислот. Во внутренней мембране локализована

цепь переноса электронов, ферменты

фосфорилирования (образования АТФ из

АДФ), многочисленные транспортные

системы.

Кроме белка и

липидов, в состав мембран митохондрий

входит РНК, ДНК, последняя обладает

генетической специфичностью, и по своим

физико-химическим свойствам отличается

от ядерной ДНК.

При

электронно-микроскопических исследованиях

обнаружено, что поверхность наружной

мембраны покрыта мелкими шаровидными

элементарными частицами. Внутренняя

мембрана и кристы содержат подобные

элементарные частицы на «ножках», так

называемые грибовидные тельца. Они

-состоят из трех частей: головки

сферической формы (диаметр 90-100 А°), ножки

цилиндрической формы, длиной 5 нм и

шириной 3-4 нм, основания, имеющего размеры

4 на 11 нм. Головки грибовидных телец

связаны с фосфорилированием, затем

обнаружено, что головки содержат фермент,

обладающий АТФ-идной активностью.

В межмембранном

пространстве находится вещество,

обладающее более низкой электронной

плотностью, чем матрикс. Оно обеспечивает

сообщение между мембранами и поставляет

для ферментов, находящихся в обеих

мембранах, вспомогательные

катализаторы-коферменты.

В

настоящее время известно, что наружная

мембрана митохондрий хорошо проницаема

для веществ, имеющих низкий молекулярный

вес, в частности, белковых соединений.

Внутренняя мембрана митохондрий обладает

избирательной проницаемостью. Она

практически непроницаема для анионов

(Cl-1,

Br-1,

SO4-2,

HCO3-1,

катионов Sn+2,

Mg+2,

ряда cахаров

и большинства аминокислот, тогда как

Са2+,

Мп2+,

фосфат, многокарбоновые

кислоты

легко проникают через нее. Имеются

данные о наличии во внутренней мембране

нескольких переносчиков, специфических

к отдельным группам проникающих анионов

и катионов. Активный транспорт веществ

через мембраны осуществляется благодаря

использованию энергии АТФ-азной системы

или электрического потенциала,

генерируемого на мембране в результате

работы дыхательной цепи. Даже АТФ,

синтезированная в митохондриях, может

выйти с помощью переносчика (сопряженный

транспорт).

Матрикс

митохондрий представлен мелкозернистым

электронно-плотным веществом. В нем

располагаются миторибосомы, фибриллярные

структуры, состоящие из молекул ДНК и

гранул, имеющих диаметр более 200А◦

образованные

солями: Ca3(PO4),

Ba3(PO4)2,

Mg3(PO4).

Полагают, что гранулы служат резервуаром

ионов Са+2

и Мg+2.

Их количество увеличивается при изменении

проницаемости митохондриальных мембран.

Присутствие

в митохондриях ДНК обеспечивает участие

митохондрий в синтезе РНК и

специфических

белков, а также указывает на существование

цитоплазматической наследственности.

Каждая митохондрия содержит в зависимости

от размера одну или несколько молекул

ДНК (от 2 до 10). Молекулярный вес

митохондриальной ДНК около (30-40)*106

у простейших, дрожжей, грибов. У высших

животных около (9–10) *106.

Длина

ее у дрожжей примерно равна 5 мкм, у

растений – 30 мкм. Объем генетической

информации, заключенный в митохондриальной

ДНК, невелик: он состоит из 15-75 тыс. пар

оснований, которые могут кодировать в

среднем 25-125 белковых цепей с молекулярным

весом около 40000.

Митохондриальная

ДНК

отличается

от ядерной ДНК

рядом особенностей:

более высокой скоростью синтеза (в 5-7

раз), она более устойчива к действию

ДНК-азы, представляет собой двухкольцевую

молекулу, содержит больше гуанина и

цитозина, денатурируется при более

высокой температуре и легче

восстанавливается. Однако не все

митохондриальные белки синтезируются

митохондриальной

системой. Так, синтез цитохрома С и

других

ферментов

обеспечивается информацией, содержащейся

в ядре. В матриксе митохондрий локализованы,

витамины А, В2,

В12,

К, Е,

а

также гликоген.

Функция

митохондрий

заключается

в образовании энергии, необходимой для

жизнедеятельности клеток. Источником

энергии в клетке могут служить различные

соединения: белки, жиры, углеводы. Однако

единственным субстратом, который

немедленно включается в энергетические

процессы, является глюкоза.

Биологические

процессы, в результате которых в

митохондриях образуется энергия, можно

подразделить на 3 группы: I

группа – окислительные реакции, включающие

две фазы: анаэробную (гликолиз) и аэробную.

II

группа – дефосфорилирование, расщепление

АТФ и высвобождение энергии. III

группа – фосфорилирование, сопряженное

с процессом окисления.

Процесс окисления

глюкозы вначале происходит без участия

кислорода (анаэробным или гликолитическим

путем) до пировиноградной или молочной

кислоты.

Однако при этом

энергии выделяется лишь небольшое

количество. В дальнейшем эти кислоты

вовлекаются в процессы окисления,

которые протекают с участием кислорода,

т. е. являются аэробными. В результате

процесса окисления пировиноградной и

молочной кислоты, названной циклом

Кребса, образуется углекислый газ, вода

и большое количество энергии.

Образующаяся

энергия не выделяется в виде тепла, что

привело бы к перегреванию клеток и

гибели всего организма, а аккумулируется

в удобной для хранения и транспорта

форме в виде аденозинтрифосфорной

кислоты (АТФ). Синтез АТФ происходит из

АДФ и фосфорной кислоты и вследствие

этого называется фосфорилированием.

В здоровых клетках

фосфорилирование сопряжено с окислением.

При заболеваниях сопряженность может

разобщаться, поэтому субстрат окисляется,

а фосфорилирование не происходит, и

окисление переходит в тепло, а содержание

АТФ в клетках снижается. В результате

повышается температура и падает

функциональная активность клеток.

Итак,

основная функция митохондрий

заключается

в выработке практически

всей энергии клетки и происходит синтез

компонентов, необходимых для деятельности

самого органоида, ферментов «дыхательного

ансамбля», фосфолипидов и белков.

Еще одной стороной

деятельности митохондрий является их

участие в специфических синтезах,

например, в синтезе стероидных гормонов

и отдельных липидов. В ооцитах разных

животных образуются скопления желтка

в митохондриях, при этом они утрачивают

свою основную систему. Отработавшие

митохондрии могут накапливать также

продукты экскреции.

В

некоторых

случаях (печень, почки) митохондрии

способны аккумулировать вредные вещества

и яды, попадающие в клетку, изолируя их

от основной цитоплазмы и частично

блокируя вредное действие этих веществ.

Таким образом, митохондрии способны

брать на себя функции других органоидов

клетки, когда это требуется для

полноценного обеспечения того или иного

процесса в норме или в экстремальных

условиях.

Биогенез

митохондрий.

Митохондрии

представляют собой обновляющиеся

структуры с довольно кратким жизненным

циклом (в клетках печени крысы, например,

период полужизни митохондрий охватывает

около 10 дней). Митохондрии образуются

в результате роста и деления предшествующих

митохондрий. Деление их может происходить

тремя способами: перетяжкой, отпочковыванием

небольших участков и возникновением

дочерних митохондрий внутри материнской.

Делению (репродукции) митохондрий

предшествует репродукция собственной

генетической системы – митохондриальной

ДНК.

Итак,

согласно взглядам большинства

исследователей, образование митохондрий

происходит преимущественно путем

саморепродукции их de

novo.

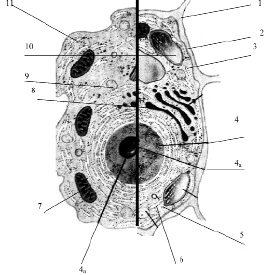

§ 3. Строение клетки

Размеры клетки широко варьируют от 0,1 мкм (некоторые бактерии) до 155 мм (яйцо страуса). У всех клеток, независимо от их формы, размеров, функциональной нагрузки обнаруживается сходное строение (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Схема строения живой клетки: 1 – оболочка; 2 – мембрана; 3 – цитоплазма; 4 – ядро; 4а – ядрышко; 5 – рибосомы; 6 – эндоплазматическая сеть (ЭПС); 7 – митохондрии; 8 – комплекс гольджи; 9 – лизосомы; 10 – пластиды; 11 – клеточные включения

Снаружи клетка одета мембраной. Внутренняя часть клетки содержит многочисленные органоиды – структурные образования клетки, выполняющие определенные функции жизнедеятельности клетки.

1. Оболочка. Присутствует только у растительных клеток. Состоит из волокон целлюлозы. Функции оболочки: защита клетки от внешних повреждений, придает стабильную форму клетки, эластичность растительным тканям.

Повреждение наружной оболочки приводит к гибели клетки (цитолиз).

2. Мембрана. Тончайшая структура (75 Ǻ), состоит из двойного слоя молекул липидов и одного слоя белков. Такая структура обеспечивает уникальную эластичность и прочность мембране

участие в обмене веществ. Эта функция связана с избирательной проницаемостью в клетку определенных веществ и выведение из нее продуктов обмена. В процессе питания в клетку могут проникать определенные растворы веществ (пиноцитоз) и твердые частицы (фагоцитоз).

Явление фагоцитоза – поглощение клеткой твердых частиц – впервые было описано русским врачом Мечниковым. Фагоцитарная особенность лежит в основе процесса иммунитета. Особенно развита у лейкоцитов, клеток костного мозга, лимфатических узлов, селезенки, надпочечников и гипофиза.

Пиноцитоз – поглощение клеткой растворов – состоит в том, что мельчайшие пузырьки жидкости втягиваются через образующуюся воронку, проникают через мембрану и усваиваются клеткой.

3. Цитоплазма – внутренняя среда клетки. Представляет собой гелеобразную жидкость (коллоидная система), состоит на 80 % из воды, в которой растворены белки, липиды, углеводы, неорганические вещества. Цитоплазма живой клетки находится в постоянном движении (циклоз).

все биохимические реакции происходят только в водных растворах, что обеспечивается в среде цитоплазмы.

4. Ядро – обязательный органоид эукариотических клеток. Впервые было исследовано и описано Р. Броуном в 1831 г. В молодых клетках расположено в центре клетки, в старых – смещается в сторону. Снаружи ядро окружено мембраной с крупными порами, способными пропускать крупные макромолекулы. Внутри ядро заполнено клеточным соком – кариоплазмой, основная часть ядра заполнена хроматином – ядерным веществом, содержащим ДНК и белок. Перед делением хроматин образует палочковидные хромосомы. Причём, хромосомы одинакового строения (но содержащие разные ДНК!) образуют пары, зрительно воспринимаемые как одно целое (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Хромосомный набор человеческой клетки перед началом деления

Структурирование всех хромосом в пары свидетельствует о том, что число хромосом – чётное. Поэтому, его часто обозначают 2n, где n – количество хромосомных пар, а соответствующий набор хромосом называют диплоидным. Например, у голубей n = 40 (80 хромосом), у мухи n = 6 (12 хромосом), у собаки n = 39 (78 хромосом), у аскариды n = 1 (2 хромосомы). У человека n = 23 (46 хромосом). Однако, в половых клетках число хромосом в два раза меньше. Поэтому набор хромосом в половых клетках называется гаплоидным. Клетки, не являющиеся половыми называются соматическими. Иногда клетки с гаплоидным набором хромосом называют гаплоидными клетками, а с диплоидным набором хромосом – диплоидными клетками.

При слиянии двух родительских гаплоидных половых клеток образуется диплоидная клетка, дающая начало новому организму с набором генов отца и матери

Совокупность всех хромосом ядра (а значит и генов) клетки называется генотип. Именно генотип определяет все внешние и внутренние признаки конкретного организма.

В соматических клетках 44 Х-образные хромосомы (22 пары) у женщин и мужчин идентичны (сходны по строению), их называют аутосомами. А 23-я пара имеет конфигурацию ХХ – у женщин и ХY – у мужчин. Эти пары хромосом именуются половыми хромосомами.

Необходимо помнить, что хотя в соматических клетках набор хромосом диплоидный (2n), однако, перед началом деления клеток происходит репликация ДНК, то есть, удвоение их количества, а, значит, и удвоение количества хромосом. Поэтому перед началом деления соматической клетки в ней насчитывается 4n хромосом (рис. 16). Она становится тетраплоидной.

– хранение генетической информации;

– контроль за всеми процессами, происходящими в клетке: делением, дыханием, питанием и др.

4а. Ядрышко – структура, содержащаяся в ядре. Ядро может содержат 1, 2 или более ядрышек. Функция ядрышка – формирование рибосом.

Следует отметить, что не все клетки имеют оформленное ядро. Клетки, имеющие ядро называются эукариотическими или эукариотами. Клетки, не имеющие ядра, называются прокариотическими или прокариотами. Функции ядра у прокариот несёт одна нить ДНК (именуется хромосома), в которой хранится вся генетическая информация. К прокариотам относятся бактерии и сине-зеленые водоросли. Как правило, у прокариотов отсутствуют и некоторые другие органоиды. Размеры прокариотических клеток меньше, чем размеры эукариот.

5. Рибосомы – самые мелкие органоиды клетки. Были обнаружены в 1954 г. Французским ученым Паладом. Рибосомы были обнаружены в цитоплазме, а также на гранулярной ЭПС и в ядре.

Функция рибосом: обеспечение биосинтеза белка.

6. Эндоплазматическая сеть. Представляет собой каналы и полости, ограниченные мембраной. Различают две разновидности ЭПС: гранулярная ЭПС и агранулярная ЭПС. Гранулярная ЭПС морфологически отличается от агранулярной наличием на ее поверхности многочисленных рибосом (на агранулярной ЭПС рибосомы отсутствуют).

Функции эндоплазматической сети:

– участие в синтезе органических веществ: на гранулярной ЭПС синтезируются белки, на агранулярной – липиды и углеводы;

– транспортировка продуктов синтеза ко всем частям клетки.

Несложно уяснить, что гранулярная ЭПС характерна для клеток, синтезирующих белки (например клетки желез внутренней секреции), агранулярная ЭПС характерна для клеток-производителей углеводов и липидов (например клетки жировой ткани).

7. Митохондрии – крупные органоиды, состоящие из двойного слоя мембран: наружная – гладкая, внутренняя образует многочисленные гребнеобразные складки – кристы. Внутри митохондрии заполнены жидкостью (матрикс).

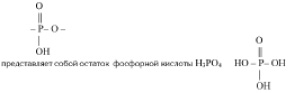

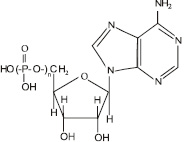

Функции митохондрий: основная функция митохондрий – обеспечение клетки энергией. Этот процесс происходит за счет синтеза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) (рис. 3.15), в которой фрагмент

Рис. 3.15. Структурная формула аденозинфосфорных кислот. Для аденозинтрифосфорной кислоты n = 3, для аденозиндифосфорной кислоты n = 2, для аденозинмонофосфорной кислоты n = 1

При взаимодействии молекулы аденозинтрифосфорной кислоты с водой отщепляется один остаток фосфорной кислоты, в результате чего образуется аденозиндифосфорная кислота – АДФ и выделяется огромное количество энергии:

Впоследствии от АДФ может отщепляться еще один остаток фосфорной кислоты, образуя АМФ – аденозинмонофосфорную кислоту.

Освободившаяся энергия используется для жизнедеятельности клетки (КПД процесса превышает 80 %!).

Наряду с распадом АТФ и выделением энергии в клетке постоянно происходит синтез АТФ и накопление энергии (обратные реакции).

Количество митохондрий в клетке зависит от потребности последней в энергии. Так, в клетках кожи человека находится в среднем 5–6 митохондрий, в клетках мышц – до 1000, в клетках печени – до 2500!

8. Комплекс Гольджи. Итальянский ученый Гольджи обнаружил и описал структуру клетки, напоминающую стопки мембран, цистерны, пузырьки и трубочки. Расположена эта система чаще всего возле ядра.

Функции комплекса Гольджи: в полостях комплекса накапливаются всевозможные продукты обмена клетки, которые по каким-либо причинам не вывелись наружу. В последствии эти продукты могут быть использованы клеткой для процессов жизнедеятельности. Из пузырьков и цистерночек комплекса Гольджи в растительных клетках образуются вакуоли, заполненные клеточным соком.

9. Лизосомы – мелкие органоиды. Представляют собой пузырьки, окруженные мембраной. Внутри лизосомы заполнены пищеварительными ферментами (обнаружено 12 ферментов), которые расщепляют и переваривают крупные макромолекулы (белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты).

Функции лизосом: растворение и переваривание макромолекул. Лизосомы участвуют в фагоцитозе. Понятно, что основная функция по перевариванию поступающих в клетку частиц принадлежит лизосомам.

10. Пластиды. Эти органоиды характерны только для растительных клеток. Форма напоминает двояковыпуклую линзу. Структура пластид напоминает таковую у митохондрий: двойной слой мембраны. Наружная – гладкая, внутренняя образует складки, называемые тилакоидами. На тилакоидах происходит основной жизненно важный для всех зеленых растений процесс – фотосинтез:

Пластиды бывают трех типов:

1) Хлоропласты – зеленые пластиды. Их цвет обусловлен наличием хлорофилла. Хлорофилл – основное вещество хлоропластов (имеет зеленый цвет). Только благодаря хлорофиллу возможен процесс фотосинтеза (см. раздел 4.2). Хлоропласты придают зеленый цвет растительным организмам.

2) Хромопласты – пластиды, имеющие различные окраски: от ярко-желтого до пурпурно-багряного. Наличие различных пигментов окрашивают плоды, цветки и осенние листья растений в соответствующие цвета. Этот факт особенно важен для привлечения насекомых к цветкам, как природный индикатор созревания плодов и др.

3) Лейкопласты – бесцветные пластиды, в которых происходит накопление запасных питательных веществ (например, крахмала).

Некоторые виды пластид могут переходить друг в друга: например, переход хлоропластов в хромопласты: созревание томатов, яблок, вишни, и т. д.; изменение окраски листьев в осенний период времени. Лейкопласты могут переходить в хлоропласты: позеленение картофеля на свету. Это доказывает общность происхождения пластид.

11. Клеточные включения. Вакуоли. Это непостоянные и необязательные составляющие клетки. Они могут появляться и исчезать в течение всей жизни клетки. К ним относятся капли жира, зерна крахмала и гликогена, кристаллы щавелево-кислого кальция и др. Жидкие продукты обмена называются клеточным соком и накапливаются они в вакуолях. В клеточном соке растворены сахара, минеральные соли, пигменты и т. д. Чем старше клетка, тем больше клеточного сока накапливает клетка. Молодые клетки практически не содержат вакуолей.

Помимо перечисленного некоторые специализированные клетки обладают специальными органоидами. К ним относятся:

– реснички и жгутики, представляющие собой выросты мембраны клетки, осуществляющие движения клетки. Они имеются у одноклеточных организмов и многоклеточных (кишечный эпителий, сперматозоиды, эпителий дыхательных путей);

– миофибриллы – тонкие нити мышечных клеток, участвующие в сокращении мышц;

– нейрофибриллы – органоиды, характерные для нервных клеток и участвующие в проведении нервных импульсов. Кроме того, в состав клеток входят центриоли – две (иногда более) цилиндрические структуры диаметром около 0,1 мкм и длиной 0,3 мкм. Место расположения центриолей в период между делениями клетки считается серединой клеточного центра. При делении клетки центриоли расходятся в противоположные стороны – к полюсам, определяя ориентацию веретена деления (рис. 16).

Следует иметь в виду, что, хотя животные и растительные клетки имеют много общего, но между ними существуют и серьёзные различия (табл. 3.1).

Более общая классификация клеток представлена на рис. 3.16.

Одно из основных отличий бактерий от архей, состоит в химическом составе мембраны. Бактерии отделены от внешней среды двойным слоем липидов (жиров и жироподобных веществ). Мембраны архей состоят из терпеновых спиртов.

Отличия растительной клетки от животной

Рис. 3.16. Классификация клеток

При попытке разделить все объекты действительности на живые и неживые выяснилось, что существуют объекты, которые невозможно однозначно отнести ни к живым, ни к неживым. Такие объекты назвали вирусами. Вне клетки они представляют собой неживой химический комплекс ДНК или РНК с молекулами белка. Внутри клетки существование вирусов приобретает форму жизни, то есть они вступают в вещественно-энергетический обмен с содержимым клетки и размножаются.

Таким образом, с учётом живых организмов, классификация всех объектов действительности может выглядеть так, как это представлено на рис. 3.17.

Рис. 3.17. Классификация объектов действительности

1. Обоснуйте утверждение, что ядро – это основная составляющая клетки. Раскройте значение и функции ядра.

2. К какому типу клеток (гаплоидные или диплоидные) относятся следующие примеры: клетка кожи, спора, клетка кожицы лука, клетка печени, сперматозоид, лейкоцит, пыльца, куриное яйцо?

3. В чем состоят основные функции мембранных органоидов: ЭПС, аппарата Гольджи, рибосом и лизосом.

4. Какие существуют виды пластид? Каково их значение для растительной клетки?

5. Что такое митохондрии? Какие процессы в них происходят? Каково их значение?

6. В чем состоят различия между животной и растительной клеткой? Проанализируйте – почему они возникли?

В какой ткани больше всего митохондрий

Гранулы митохондрий были впервые обнаружены в мышечных клетках в 1850 году. Их число в тканях непостоянно. Кроме процентного содержания в клетках, они могут различаться также по размерам, форме и пропорциям.

Митохондрии (от греч. μίτος – нить, χόνδρος – крупинка, зернышко) – это органоиды клетки, участвующие в процессах клеточного дыхания и запасающие энергию в виде молекул АТФ. Именно в форме АТФ энергия становится доступной для энергетических затрат клетки.

Митохондрии есть почти во всех эукариотических клетках, кроме эритроцитов млекопитающих и некоторых паразитических простейших. Количество этих органоидов в клетке может составлять от единиц, как у сперматозоидов, некоторых простейших и водорослей, до многих тысяч. Особенно велико число митохондрий в клетках, нуждающихся в больших энергетических запасах. У животных это мышечные ткани, клетки печени.

Митохондрии обычно имеют шаровидную, овальную или палочковидную формы, но в нейронах, к примеру, они имеют форму нитей, а у некоторых грибов это разветвленные гигантские «энергетические станции».

Несмотря на различие форм, у всех митохондрий принципиально сходный, единый план строения. Подобно пластидам, эти органоиды состоят из двух мембран: внешняя мембрана гладкая, а внутренняя представлена многочисленными складками, перегородками и выступами. Складки внутренней мембраны митохондрий называют кристами. Они имеют большую общую поверхность, и именно на них происходят процессы клеточного окисления.

Как и пластиды в растительных клетках, митохондрии имеют собственный генетический аппарат. Их ДНК, как и у прокариот, представлена кольцевой хромосомой. Это позволяет предположить, что предки митохондрий были свободноживущими безъядерными организмами, которые впоследствии перешли к паразитическому образу жизни или вступили в симбиоз с эукариотами, а затем и вовсе стали неотъемлемой частью их клеток.

Помимо ДНК, митохондрии имеют свою собственную РНК и рибосомы. Перед делением клетки или при интенсивном расходовании ею энергии число митохондрий в результате их деления возрастает, чтобы покрыть растущие (или только предстоящие) потребности клетки в энергии. Если потребность в энергии невелика, число этих органоидов снижается.

Прокариоты – это безъядерные организмы, не имеющие оформленного ядра, отделенного от цитоплазмы ядерной оболочкой – кариоплазмой. Их единственная кольцевая хромосома расположена непосредственно в цитоплазме клетки, и ее условно называют «бактериальной хромосомой». От ядерных организмов – эукариот – у прокариот есть множество и других принципиальных отличий.

Забыли пароль? Еще не зарегистрированы?

Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: В 1973 году Феодосий Добжанский опубликовал работу, в которой прозвучала ставшая крылатой фраза: «Ничто в изучении биологии не имеет смысла кроме как в свете эволюции». Немного перефразируя Добжанского, можно с большой долей уверенности сказать: «ничто в изучении долголетия не имеет смысла, кроме как в свете митохондриальной медицины». Действительно, состояние митохондрий очень хорошо отражает общее состояние организма. Давайте же поговорим о том, какие болезни могут возникнуть в результате нарушения работы митохондрий, как их можно исправить и зачем это нужно.

Конкурс «Био/Мол/Текст»-2020/2021

Эта работа опубликована в номинации «Свободная тема» конкурса «Био/Мол/Текст»-2020/2021.

Генеральный партнер конкурса — ежегодная биотехнологическая конференция BiotechClub, организованная международной инновационной биотехнологической компанией BIOCAD.

Спонсор конкурса — компания SkyGen: передовой дистрибьютор продукции для life science на российском рынке.

Спонсор конкурса — компания «Диаэм»: крупнейший поставщик оборудования, реагентов и расходных материалов для биологических исследований и производств.

«Книжный» спонсор конкурса — «Альпина нон-фикшн»